澤田直彦

監修弁護士:澤田直彦

弁護士法人 直法律事務所 代表弁護士

IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。

本記事では、

「上場審査にむけた労務管理のポイントと注意点」

について、詳しくご解説します。

上場審査のスケジュール、基準などの上場審査について解説した記事も掲載しておりますのでご参照ください。

上場審査について〔IPOと上場審査基準1〕

はじめに

上場審査の際に重要視される点としては、企業の業績や財務状況はもちろんのこと、労務管理が適切になされているかという点も重要視されます。

その理由としては、上場審査の内容として企業の継続性や健全性が挙げられているところ、労働法規を遵守せず労務管理を適切に行わない企業は、その継続性や健全性に不安があり、上場企業としてふさわしくないと評価されることにつながるためです。

東京証券取引所一部・二部「上場審査の内容」(一部抜粋)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 企業の継続性及び収益性 | (一部)継続的に事業を営み、安定的かつ優れた収益基盤を有していること (二部)継続的に事業を営み、かつ、安定的な収益基盤を有していること |

| 企業経営の健全性 | 事業を公正かつ忠実に遂行していること |

| 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 | コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること |

上場企業としてふさわしくないとの評価をされないためにも労務管理は適切に行わなければなりませんが、労務管理の点の審査としては、具体的には次の表にあるような項目が確認されることが多いため、これらの点に注意して労務管理体制の見直しを行う必要があります。

② 労働基準監督署への就業規則の届出、および変更があった場合の変更届の提出

③ 従業員に対する労働条件の書面での通知、および就業規則の周知

④ 労働時間の適正な管理ならびに36協定の遵守および適正な更新

⑤ 割増賃金の適正な支払い、および過去5年間(当分の間は3年間)の未払賃金の不存在

⑥ 必要な労使協定の締結

⑦ 労使間における紛争の不存在

⑧ 定期健康診断および特殊健康診断の実施

⑨ 産業医および衛生管理者の選任

⑩ ハラスメントの防止・対応の実施

⑪ 非正規従業員の労務管理の適正な実施

⑫ 高年齢者雇用、雇用の機会均等、障害者雇用の適正な実施

⑬ 各部門への適正な人員の配置、従業員の定着率

⑭ 労働保険・社会保険の適正な手続、および労災事故発生時の適切な対応

⑮ 労働基準監督署などからの指導の不存在

⑯ 適正な情報管理の実施

(岩田合同法律事務所・あずさ監査法人編「IPOと戦略的法務ー会計士の視点もふまえて」商事法務89頁参照)

本記事では、上記項目のうち、特に重要なポイントや見落としがちなポイントについて説明していきます。

未払賃金の有無

まず初めに、未払賃金の問題について説明していきます。

未払賃金把握の重要性とは

未払賃金があるか否かは、上場審査がなされるうえで最も注目されるポイントです。

従来は、上場審査の際に過去2年間の未払賃金の有無が確認されることとなっていました。これは、賃金債権の消滅時効が2年間とされていたためなのですが、2020年4月1日施行の改正労働基準法では、賃金債権の消滅時効が5年間(当分の間は3年間)に延長されたため(労働基準法115条、附則143条3項)、今後は、3年間もしくは5年間の未払賃金の有無が確認されることになります。

そのため、上場を目指す企業としては、過去3年間もしくは5年間遡って未払賃金の有無を精査し、未払賃金があった場合にはこれを清算しなければなりません。そして、この作業はできるだけ早期に行う必要があります。上場申請直前まで未払賃金の把握・清算ができていなかったとなると、上場審査においてマイナスの評価がなされることになりますし、上場申請直前に未払賃金の清算をしようとすると、仮にその額が多額であった場合には、未払賃金を支払って財務状況が悪化してしまうおそれがあり、これもまた、上場審査においてマイナスの評価となります。

以上のことから、上場を目指すうえでは、未払賃金の有無が非常に重要なポイントとなります。そして、未払賃金の有無を的確に把握するためには、賃金発生の前提となる労働時間や割増賃金の制度についてよく理解しておく必要があるので、以下では、これらの点を説明していきます。

労働時間の管理

従業員の労働時間を適切に管理することは、未払賃金の有無を把握するための前提として重要なポイントであり、また、従業員の労働時間を適切に管理できているかという点自体も、上場審査において注目されるポイントです。

労働時間制度は規制が細かいことから、不十分な理解による違法な運用がされることが多いです。そのため、制度の十分な理解をする必要があります。

1. 労働時間の原則

2. 36協定の締結・届出

3. 変形労働時間制とフレックスタイム制

4. みなし労働時間制

5. 労働時間の適正な把握

労働時間の原則

労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と、判例で定義されています。

労働時間に該当するか否かは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていると客観的に評価できるか否かを基準に判断されるため、必ずしも労働契約や就業規則などによって決まるものではないことに注意が必要です。

そのため、休憩時間中ではあるが、電話番をしている時間や、休日ではあるが、参加義務のある勉強会に参加している時間などは、労働時間に該当する可能性があります。

法定労働時間の原則は、1日8時間、1週40時間で(労働基準法32条)、使用者は、この法定労働時間を超えて労働させることができないのが原則です。

もっとも、法定労働時間の例外として、いわゆる「36協定」を締結した場合には、労働者に時間外労働をさせることができます。

また、法定労働時間の枠を柔軟化する制度として、「変形労働時間制」と「フレックスタイム制」、労働時間の計算に関する特則として、「みなし労働時間制」があります。

企業が成長するためには、このような労働時間制度の例外を上手く取り入れて、従業員が効率よく働けるように勤務時間制度を整えることが有益ですが、誤った理解により違法な制度とならないように注意が必要です。

36協定の締結・届出

使用者は、労働者に、法定労働時間を超えて労働させることができないのが原則ですが、労働者の過半数で組織する労働組合(このような労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者)との間で、時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定)を締結し、これを労働基準監督署に届け出れば、時間外労働をさせることができます(労働基準法36条)。

この36協定について注意しなければならないことは、改正により、時間外労働の上限規制が労働基準法に設けられた点です。

従来の時間外労働の上限規制は、限度基準告示により上限が示されているのみで、罰則による強制力もなく、法律上は上限なく時間外労働を行わせることができるような仕組みになっていました。しかし、2019年4月1日より施行された改正労働基準法では、新たに法律上の上限規制が罰則付きで設けられ、その上限を超える内容の36協定は違法ということになりました(労働基準法36条3~6項、119条1号)。

改正労働基準法下では、36協定を締結した場合でも、原則として、1か月45時間、1年360時間を超えて時間外労働をさせることはできません。

臨時的な特別の事情がある場合には、この範囲を超える定めも認められますが、その場合でも上限があり、時間外労働は、1か月100時間未満、1年720時間以内にしなければなりません。また、複数月を平均して1か月80時間以内、時間外労働が月45時間をこえることができるのは年6か月まで、という上限もあります。

改正により、このような上限規制が設けられたことから、従来から長時間の時間外労働を36協定で締結している企業であるならば、現在の36協定が、改正法下の上限規制に則しているものとなっているかに注意が必要です。

また、36協定は、労働組合などと締結するだけでは足らず、これを労働基準監督署に届け出る必要があります。

そのため、たとえ、就業規則などで時間外労働に関する規定を定めていたとしても、36協定の届出を済ませていない限り、違法な時間外労働となってしまうので、この点にも注意が必要です。

変形労働時間制とフレックスタイム制

労働時間の原則は、1日8時間、1週40時間ですが、時期によって業務の繁閑が激しい職種などでは、原則どおりの労働時間では時間外労働が多くなったり、それに伴い、割増賃金が増加したりと、不都合な事態が生じることもあります。そのため、労働基準法はこのような職種のニーズに応え、法定労働時間を柔軟化する制度として、「変形労働時間制」を設けています。

また、変形労働時間制と同様に法定労働時間を柔軟化する制度として、労働者が出退勤時刻を決定できる「フレックスタイム制」という制度もあります。

変形労働時間制とは、一定の単位期間について、週あたりの労働時間数の平均が週法定労働時間の枠内に収まっていれば、その期間内のある日またはある週の所定労働時間が法定労働時間を超えても割増賃金を支払わないでよいとする制度です(労働基準法32条の2、32条の4、32条の5)。

これはつまり、単位期間内のある日またはある週の所定労働時間が、法定労働時間である1日8時間・1週40時間を超えたとしても、その超えた部分についても時間外労働ということにはならず、使用者に割増賃金の支払義務も生じないということです。

フレックスタイム制とは、一定の清算期間における総労働時間を定めておき、その総労働時間の範囲内で、各労働日の労働時間を労働者の決定に委ねる制度のことです(労働基準法32条の3)。

この制度も変形労働時間制と同様に、1日、1週の法定労働時間を超えても、清算期間における法定労働時間の総枠を超えない限り時間外労働とはならず、その分の割増賃金も発生しません。

これらの制度は、柔軟な労働時間の配分を認めることにより、総労働時間の短縮や残業代の削減、労働者の多様な働き方の保障につながるという点では有益なものですが、勤怠の集計が煩雑になることもあるので、これらの制度を導入する際には、適切に労働時間を管理するこという点に注意する必要があります。

みなし労働時間制

労働時間の算定は実労働時間によるのが原則ですが、終日外回りの営業など、業務内容によっては正確な実労働時間の算定が困難な場合もあります。このような場合に、実際に何時間労働したかにかかわらず、一定時間労働したものとみなすことができる制度が、「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制には、「事業場外労働のみなし制」と「裁量労働のみなし制」の2種類があります。

事業場外労働のみなし制とは、労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事し、かつ、労働時間の算定が困難な場合には、所定の労働時間だけ労働したものとみなす制度のことです(労働基準法38条の2)。

この制度は、「労働時間を算定し難いとき」に導入できる制度ですが、この要件には注意が必要です。「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かは、使用者が主観的に算定困難と認識したり、労使が算定困難と合意すれば足りるというものではなく、就労実態などの具体的事情を客観的にみて判断する必要があります。そのため、社外での業務であっても、逐一連絡を取り合うなどして常時使用者の指揮命令が及んでいる場合などには、労働時間の算定が可能であるため、この制度は適用されないこととなります。

実際には、携帯電話等で指揮命令が可能となる場合がほとんどなので、この制度が利用できる場合は極めて限られているといっていいでしょう。

裁量労働のみなし制とは、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者については、実労働時間による管理になじみにくいことから、所定の労働時間だけ労働したものとみなす制度のことです(労働基準法38条の3、38条の4)。

この制度には、

「専門業務型裁量労働制」と

「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。

「専門業務型裁量労働制」

とは、研究開発業務など、労働者の裁量の余地が大きく、その報酬も労働の質や成果によって決定されるのが適切な専門的業務のうちで一定の業務に適用できる制度で、

「企画業務型裁量労働制」とは、事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析の業務であって、業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者に委ねる必要がある場合には、業務の遂行手段や時間配分の決定などに関し使用者が具体的な指示をしないとする制度のことです。

両制度とも、裁量労働制の下での働きすぎや制度の濫用を防止するために、健康確保のための措置や、苦情処理に関する措置を講じることが労使間の取り決めとして求められています。

みなし労働時間制を採用している企業も多く、上場審査においては、これらの制度の運用実態を詳細に確認する傾向があります。そのため、従業員の勤務実態は定期的に確認することとして、みなし時間数と実態が乖離していないかという点に注意する必要があります。

労働時間の適正な把握

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業などについて規定を設けていることから、使用者には、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務があります。

上場審査においても、労働時間の適正な把握・管理ができているかどうかは注目されるポイントであるため、この点には注意する必要があります。

労働時間の管理については、厚生労働省が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定しており、基本的にはこのガイドラインに従って労働時間管理を実施するのが良いでしょう。

同ガイドラインは、

「使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること。」

とし、その記録方法としては、原則、

①「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。」

もしくは、

②「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。」

としています。

実際には、簡易でかつ客観的に記録できる②の方法を採用する企業が多いですが、②の方法の場合でも、実際の労働時間を適正に記録できているかということには注意が必要です。

たとえば、業務を行っていても、所定の始業時刻までは打刻を認めず、また、所定の終業時刻に打刻を強制する場合や、自宅での持ち帰り仕事の分は記録していない場合などは、適正な記録とはいえません。記録と実態とが合致しているかどうかという点は、労働時間の適正な管理という審査項目において注目されるポイントであるため、ガイドラインに沿った適正な労働時間管理を実施することが必要です。

以上、労働時間規制について簡単に説明してきましたが、労働時間についてもっと詳しく知りたい方は、労働時間規制について詳しくまとめた別の記事「労働時間に関する法規制とポイント【上場審査準備】」をご覧ください。

割増賃金の支払い

使用者は、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条)。

割増賃金自体は誰もが知っている制度ですが、その内容は複雑で、誤った理解による違法な運用となっている可能性もあります。割増賃金の計算が誤っていると未払賃金が発生することになるので、割増賃金の制度をよく理解することが必要です。

1. 割増賃金の計算

2. 固定残業代制度

3. 管理監督者

割増賃金の計算

割増率は、時間外労働、休日労働、深夜労働でそれぞれ異なります。また、割増賃金の支払対象者もどのような労働時間制で労働しているのかによって異なるので、この点には注意が必要です。

割増率の原則を次の表にまとめました。

| 時間外労働 | 休日労働 | 深夜労働 | |

|---|---|---|---|

| 割増率 | 25%以上(※) | 35%以上 | 25%以上 |

| 下記以外の者 | 〇 | 〇 | 〇 |

| みなし労働時間制 | ✕ | 〇 | 〇 |

| 管理監督者 | ✕ | ✕ | 〇 |

※時間外労働については、月60時間を超えた場合、その超えた部分の割増率は50%以上となります。

なお、みなし労働時間制については、所定の労働時間働いたとみなす制度であるため、法定労働時間を超えて働いたとしても時間外労働にはならず、割増賃金の支払対象にならないのが原則ですが、そもそも、所定のみなし労働時間が法定労働時間(8時間)を超える時間に設定されている場合(たとえば、9時間)には、その分は割増賃金の支払対象になります。

使用者は、以上の割増率と時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数をもとに割増賃金を支払うことになります。各時間数を1分単位で計算すると事務処理が煩雑になりますが、労働時間は日ごとに1分単位で適正に把握する必要があるので、日ごとの集計を15分や30分で切り捨てることはできません。しかし、1か月における時間外労働・休日労働・深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理をすることは、常に労働者の不利となるものではないため違法とはならないと通達されています(昭和63年3月14日基発第150号)。

もっとも、ここで注意が必要なのは、簡素化が認められているのはあくまで1か月単位での端数処理であり、1日単位や1週間単位での端数処理は認められていません。この点を誤解しないように注意する必要があります。

固定残業代制度

上記のような時間外労働等における労働時間管理の煩雑さを回避するため、割増賃金を定額で支払うという、いわゆる「固定残業代制度」を設けている企業もあります。

この制度は、法律上に根拠があるわけではありませんが、判例において、一定の要件を満たしていれば適法であるとされています。

その要件としては、

①通常の労働時間の賃金に相当する部分と割増賃金にあたる部分とを判別することができること、

②割増賃金にあたる部分が法定計算額以上でなければならないこと、

の2つが挙げられています。

要件②についていうと、割増賃金制度の不十分な理解、従業員の残業実態の不十分な検証のまま固定額を設定してしまうと、従業員が実際に勤務した時間に基づく割増賃金の方が固定額より高額になり、未払賃金が発生することとなってしまいます。そのため、この点については十分に注意する必要があります。

管理監督者

未払賃金の問題に関しては、「管理監督者」の該当性を正確に理解し、適切な認定ができているかという点も重要なポイントとなります。

労働基準法上、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)は、時間外労働、休日労働をした場合でも、割増賃金の支払対象になりません(労働基準法41条2号)。もっとも、深夜労働については割増賃金の支払対象にはなります。

管理監督者の該当性に関しては、本来管理監督者とはいえない者についても管理監督者として扱い、割増賃金を支払わないという、いわゆる「名ばかり管理職」が社会的な問題となりました。

部長や課長といった役職名が与えられていても、実際には、自らの裁量で行使できる権限が限られていたり、賃金や手当などの面で一般の従業員と同等の待遇である場合には、法律上、管理監督者には当たりません。管理監督者の該当性は、使用者が付与した役職名などの形式的・主観的な事情によるのではなく、当該労働者の勤務実態に則して、実質的かつ客観的に判断しなければなりません。

具体的には、次の3つの点を考慮して判断することになります。

② 勤務態様として自らの勤務時間を自主的・裁量的に決定しているか

③ 賃金・手当等の面でその地位にふさわしい待遇を受けているか

また、「名ばかり管理職」が社会的な問題となったことから、厚生労働省労働基準局長から「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」という通達がなされ、管理監督者の該当性について詳細な判断要素が示されています。

上場を目指す企業としては、上場申請の前に、管理監督者の認定が適切にできているかどうか、上記の通達に示されている判断要素に沿って改めて確認しておくことが良いでしょう。

以上、割増賃金について簡単に説明してきましたが、割増賃金についてもっと詳しく知りたい方は、割増賃金について詳しくまとめた別の記事

割増賃金とは?法規制について解説!【上場審査準備】

をご覧ください。

就業規則の作成

常時10人以上の労働者を使用する使用者には就業規則の作成・届出義務が課されているため(労働基準法89条)、上場が視野に入った企業では、就業規則自体はすでに作成されているかと思います。

しかし、現在の就業規則が最新の労働法規に適合しているか、また、実際の就業状況と乖離しているものとなっていないか、という点には注意が必要です。

就業規則の記載事項について

就業規則に記載する内容としては、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、そのような制度を設ける場合には記載する必要がある「相対的記載事項」、必要性に応じて自由に定めることができる「任意的記載事項」の3種類があります。

絶対的記載事項には、始業・終業時刻、休憩時間、休日、賃金の決定・計算・支払方法、退職に関する事項などがあります(労働基準法89条1~3号)。

相対的記載事項には、退職手当、臨時の賃金、安全・衛生、職業訓練に関する事項などがあります(労働基準法89条3号の2~10号)。

任意的記載事項には、就業規則の制定趣旨や根本精神、就業規則の解釈・適用に関する定めなどがあります。

絶対的記載事項と相対的記載事項に関しては、記載すべき事項の一部でも記載を欠いている場合には、就業規則の作成義務違反となってしまうため、特にこの点についてはよく確認しておく必要があります。

就業規則の見直しの必要性

作成した当時では適法な就業規則であった場合でも、それが古いままで見直しがなされていない場合には、最新の労働法規に適合していない可能性があります。労働法の分野は特に法改正が多いため、できる限り関係法令の改正の都度、就業規則の見直しを行うべきです。

また、急激に成長したベンチャー企業などの場合には、就業状況も劇的に変化することがあるにもかかわらず、就業規則の見直しをする余裕がなく、古い就業規則と実際の就業状況とが乖離していることもあります。このような形だけの就業規則では、上場審査の際にマイナスの評価となってしまいますので、上場申請の前には、最新の労働法規との適合性と併せて実際の就業状況に合ったものとなるように見直しを図ることが必要です。

以上、就業規則について簡単に説明してきましたが、就業規則についてもっと詳しく知りたい方は、就業規則について詳しくまとめた別の記事(※)をご覧ください。

(※)近日中掲載予定です。

非正規従業員の労務管理

非正規従業員の労務管理に関しては、近年、多くの法改正がなされています。その中でも、「パートタイム労働者の社会保険の適用拡大」と「有期労働契約の無期転換ルール」については、特に注意が必要です。

パートタイム労働者の社会保険の適用拡大

短時間労働者(パートタイム労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者・・・の1週間の所定労働時間に比し短い労働者」(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律2条1項)のことをいいます。

従来、社会保険の適用対象となるパートタイム労働者は、1年以上の雇用見込みがある者で、かつ、労働時間が正社員の所定労働時間の4分の3以上である者に限られていました。

しかし、2017年4月以降は、上記の対象者に加えて、次の加入条件を満たす者にまで適用範囲が拡大されています。

② 雇用期間が1年以上見込まれること

③ 賃金の月額が8.8万円以上であること

④ 学生でないこと

⑤ 従業員が常時501人以上の企業であること

(従業員が常時500人以下の企業であっても、労使合意に基づく申出があること)

なお、社会保険の加入条件については、今後も段階的な適用範囲の拡大が予定されていることに注意が必要です。

②の加入条件については、2022年10月から、見込み雇用期間が「2か月超」にまで引き下げられます。

⑤の加入条件については、2022年10月からは、従業員数が「101人以上」にまで引き下げられ、更に、2024年10月からは、「51人以上」にまで引き下げられます。

これから上場を目指す企業としては、最新の加入条件について十分に注意して、上場申請の時点ではどのような加入条件となっているかを確認する必要があります。

有期労働契約の無期転換ルール

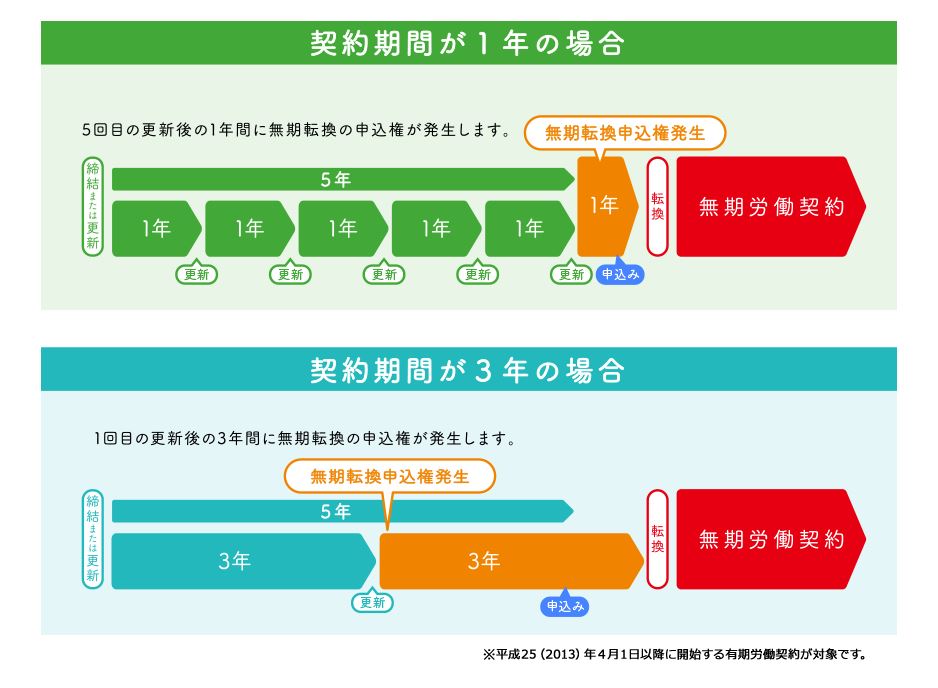

近年では、有期労働契約で働く人も増え、そのような人たちの雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題となっています。その対策の1つとして、有期契約労働者の無期契約化を図り雇用を安定化させる目的で、労働契約法上に「無期転換ルール」が設けられ、2013年4月1日に施行されました。

無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです(労働契約法18条)。

(厚生労働省HPより)

使用者は、2013年4月1日以降に締結された有期労働契約が、繰り返し更新されて通算5年を超えた場合において、労働者から申込みがあったときは、その有期労働契約を無期労働契約へ転換しなければなりません。

もっとも、通算期間の算定にあたっては、ある有期労働契約とその次の有期労働契約との間に契約が存在しない期間(空白期間)が6か月以上続いたときには、通算がリセット(クーリング)されます。

労働者から適法な無期転換の申込みがあった場合、使用者はこれを拒否することができません。また、無期転換ルールを回避しようとして申込権が発生する前に雇止めをすると、場合によっては雇止めの法理(労働契約法19条)によって、その雇止めが無効とされる可能性もあります。

そのため、有期契約労働者を雇い入れる際には、将来的に無期転換を受け入れるのか、それとも無期転換の申込権が発生しないような契約とするのか、十分に考慮してから雇い入れる必要があります。

ハラスメントの防止・対応

いわゆる「パワハラ」や「セクハラ」などのハラスメント問題は、今や社会的な問題として周知されており、使用者としては、この問題に対して適切に対応することが、法的にも社会的にも求められています。

上場審査においても、社内のハラスメント問題に適切に対応しているかという点は、注目されるポイントです。

パワーハラスメントとは、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」をいいます(労働施策総合推進法30条の2第1項参照)。

使用者には、パワーハラスメントについて、「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」(同項)というように、法律上、防止措置を講じることが義務付けられています。

防止措置の内容としては、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」において具体的な措置が示されています。

セクシャルハラスメントとは、「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」をいいます(男女雇用機会均等法11条1項参照)。

セクシャルハラスメントについても、パワーハラスメントの場合と同様に、使用者には、「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」(同項)と、法律上、防止措置を講じることが義務付けられています。

防止措置の内容としては、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」において具体的な措置が示されています。

パワハラやセクハラなどのハラスメントを防止するための措置としては、次のような措置を講じるべきとされています。

- 就業規則や社内報、パンフレットなどにハラスメントの内容やハラスメントの発生原因・背景、事業主の方針などを記載し、労働者に周知・啓発すること。

- 労働者が利用しやすい相談窓口を設置する、もしくは、外部の機関に相談への対応を委託すること。

- ハラスメントが発生した場合に備えて、事実関係の迅速かつ正確な確認、および当事者への適切な対応ができるような仕組みを定めておくこと。

- 相談者や⾏為者等のプライバシー保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定めておくこと。

- 実際にハラスメントが発生した場合に、事案にあたる者が適切に対応できるように研修を行うこと。

ハラスメントは、就業規則などで禁止する旨を周知したとしても、完全に防止することは困難です。そのため、実際にハラスメントが発生した場合に備えて、迅速かつ適切に対応できる仕組みを整えておくことが重要です。

以上、ハラスメントについて簡単に説明してきましたが、ハラスメントについてもっと詳しく知りたい方は、ハラスメントについて詳しくまとめた別の記事(※)をご覧ください。

(※)近日中掲載予定です。

おわりに

以上のとおり、労働法規には数多くの規制があり、かつ、法改正が頻繁になされる分野でもあるため、そのすべてに対応するには相当の労力が必要となります。

実際に、東京労働局が2020年に実施した定期監督等によると、同局管内の12,326事業場中、9,308事業場で労働基準関係法令違反ありとの結果が出ており、割合でいうと、実に75%以上もの企業が何らかの労働法規に抵触していました。

このように、労働法規の規制について、すべて適切に対応できている企業の方が少ないことから、株式の上場を目指す企業としては、自社でも対応しきれていない可能性が十分にあることを念頭に、今回説明した点を中心に1つ1つ労務管理体制の見直しを行う必要があります。

そして、見直しの時期としては、できるだけ早い段階で行うことが良いでしょう。なぜなら、労務関係の制度変更は従業員に対する影響が大きく、新しい制度が十分に運用できるまで時間もかかるためです。また、上場申請の段階に迫った時期に行おうとすると、見直しを担当する従業員の業務量も多く、労務管理体制を整えるために長時間の労働を強いるという本末転倒の事態を生じさせてしまうおそれもあります。

そのため、労務管理体制の見直し作業は、できるだけ早期に、かつ、計画的に始めることが必要でしょう。

【関連記事】

管理監督者の要件とは? 日本硝子産業事件の判例をもとに弁護士が解説

上場審査について〔IPOと上場審査基準1〕

労働時間に関する法規制とポイント【上場審査準備】

割増賃金とは?法規制について解説!【上場審査準備】

IPOスケジュール~上場準備開始から上場日までのスケジュール~

直法律事務所では、IPO(上場準備)、上場後のサポートを行っております。お気軽にご相談ください。

ご面談でのアドバイスは当事務所のクライアントからのご紹介の場合には無料となっておりますが、別途レポート(有料)をご希望の場合は面談時にお見積り致します。