澤田直彦

監修弁護士:澤田直彦

弁護士法人 直法律事務所

代表弁護士

IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。

本記事では、「賃料増額請求の必要書類は?根拠資料の種類や選び方・交渉戦略」について、詳しくご説明します。

\初回30分無料/

【初回30分無料】お問い合わせはこちら成功事例つき!賃料増額請求ガイド【無料DL】当事務所では、LINEでのお問い合わせも受け付けております。お気軽にご相談ください。

登録はこちらから

![]()

賃貸物件のオーナーの悩みの一つに「賃料の値上げの根拠を示すよう入居者に言われた」ということがあります。賃料増額請求をした場合、根拠となる資料を示さないで納得してくれる賃借人は少ないでしょう。

裁判になった場合は、現在の賃料がその後の経済事情の変動等によって不相当になっていることが証明できないと、賃料増額請求が認められません。

この記事では、賃料を増額する根拠となる書類の具体例や必要な手続きについて解説します。

賃料増額請求に必要な根拠資料の種類

賃料の増額について、借地借家法32条ではこのように定められています。

建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

引用:e-GOV法令検索|借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十二条

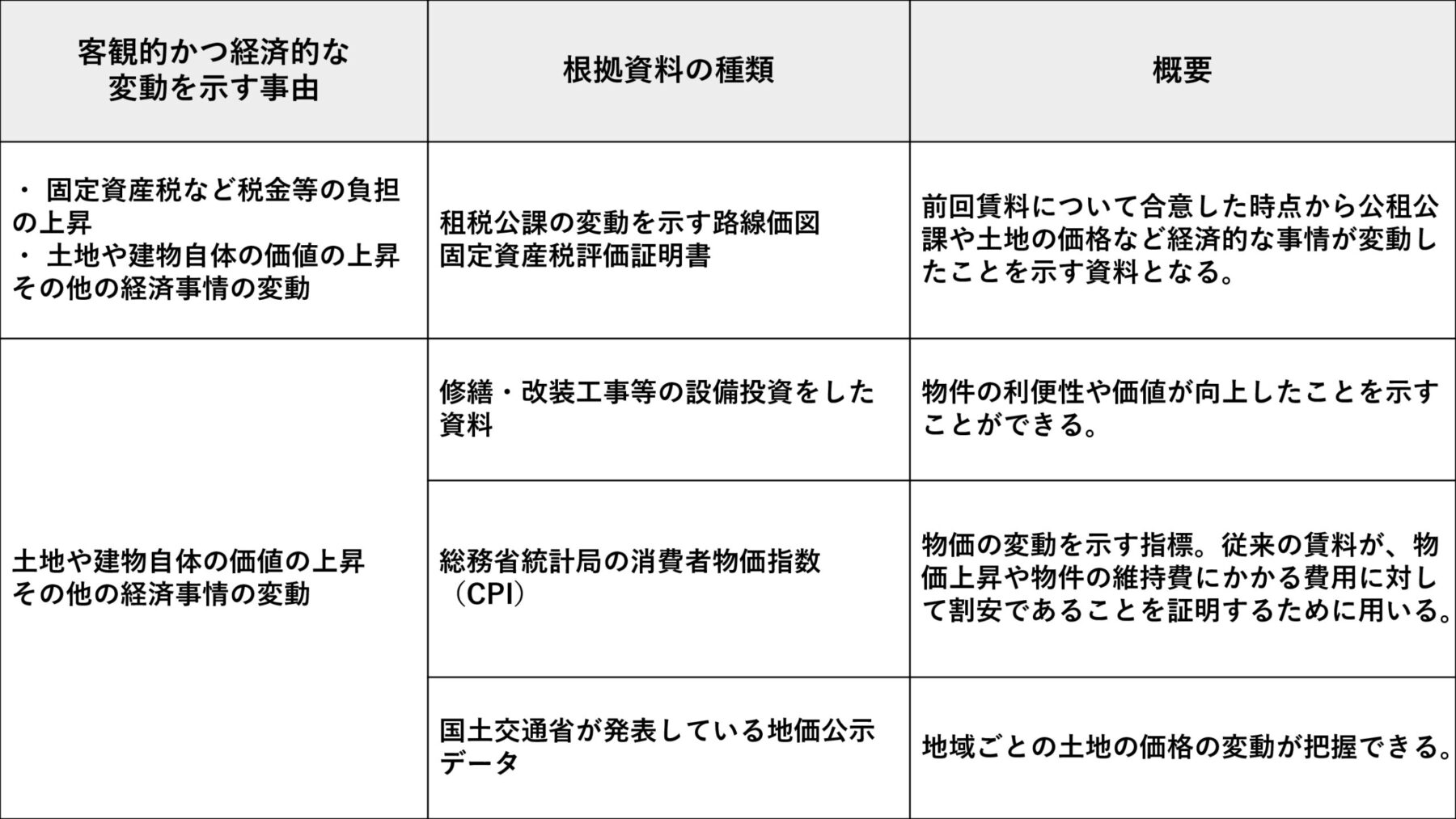

法文上、賃料が相当か不相当かの判断基準は明確に示されているわけではありませんが、以下に例示するような「客観的かつ経済的な変動」が原因で従来の賃料の維持が難しくなった場合、賃料増額請求が可能とされています。

・ 固定資産税など税金等の負担の上昇

・ 土地や建物自体の価値の上昇、その他の経済事情の変動

・ 近隣にある同程度の建物(例:同スペックのマンション)の賃料が上昇

賃料増額請求をし、賃借人が納得してくれれば増額された賃料額が改定賃料となります。

しかし、「増額の根拠が示されなければ交渉に応じない」と賃借人が反応した場合、最終的には調停や訴訟を経て決着せざるを得ません。

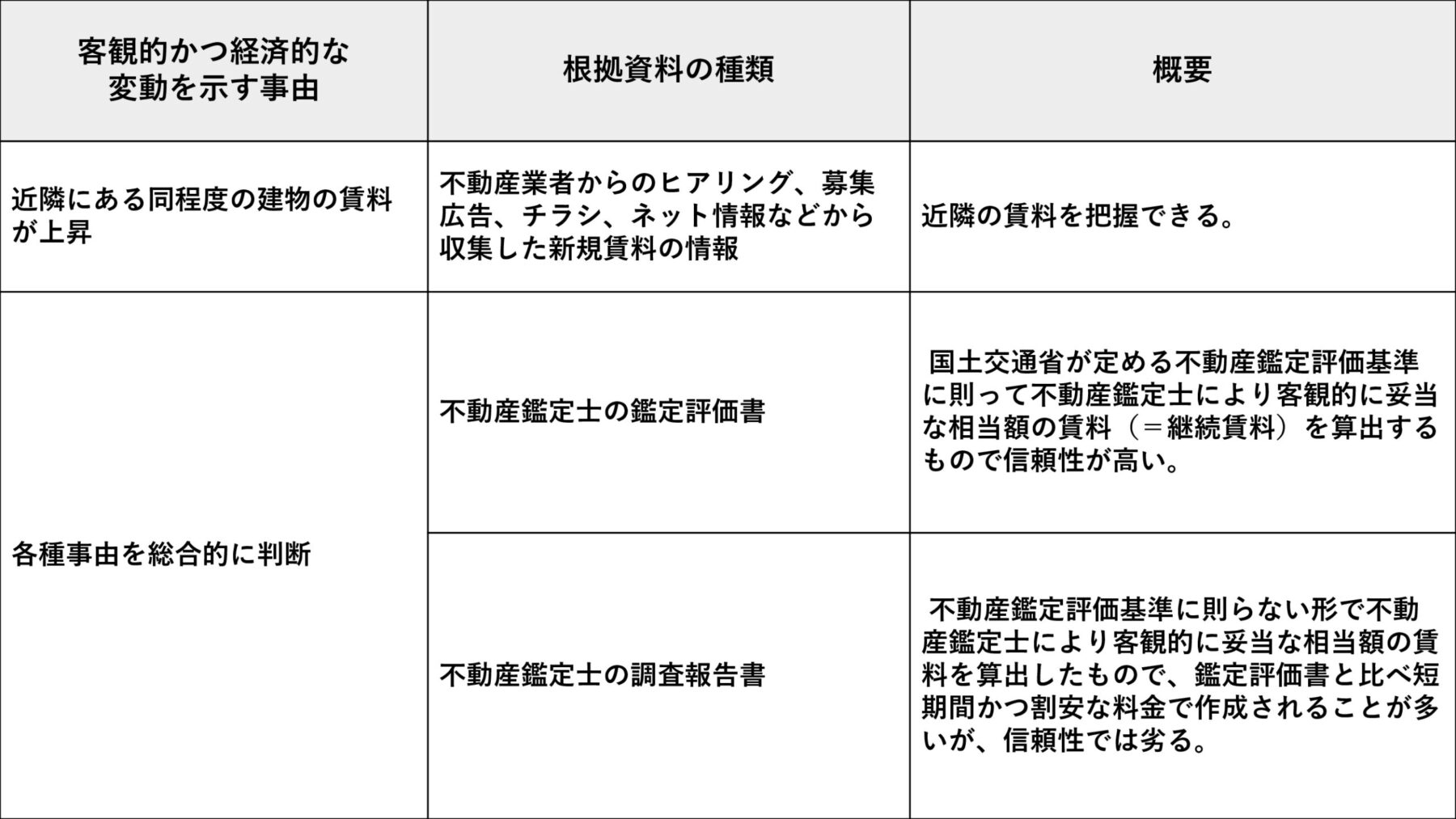

賃料増額の理由として多いのが上記「客観的かつ経済的な変動」として例示した事由です。その事由があることを示す根拠資料の例を表にまとめました。

近隣相場の調査資料

賃料増額請求においては、近隣の類似物件の賃料の相場を示す根拠となる資料も用意しなくてはいけません。まず、物件周辺の不動産業者に対しヒアリングを行うことが考えられます。その際は、対象となる物件とできる限り近い条件・スペックの物件について調査することが大切です。

そのため、以下のような項目について聞きましょう。

- エリアの指定(〇〇町周辺など具体的に)

- 物件の種類、間取りや広さ

- 築年数

- 過去の成約事例(実際の成約家賃含む)

また、ネットを調べれば近隣の物件の賃料も調査可能です。ただ、募集が終わると検索できなくなることもあるので、逐次チェックして保存しておくとよいでしょう。

店舗に掲示されている募集広告や新聞の折り込みチラシ、インターネットの住宅サイト等の募集広告も重要な証拠になります。新聞を取っていない場合でも、近隣の不動産会社がポスティングしていくことがあるため、保存しておくと良いでしょう。

さらに、地元密着型の不動産会社、不動産コンサルティング会社に事情を話し、相談してみるのも効果的です。

宅建業者の査定書

宅建業者(不動産会社)では、不動産を賃貸に出そうとする際に、依頼をすると当該物件の賃料の査定書を作成してくれます。宅建業者は、日常的に多数の取引に関わっている不動産取引のプロフェッショナルです。多数の取引事例を把握しているとともに、価格の査定方法についても一定の知見を有しています。

このような背景から、賃料増額の証拠として、宅建業者が作成した賃料査定書を使うのは珍しくありません。

ただし、不動産の鑑定評価は不動産鑑定士の独占業務とされています(不動産鑑定評価法36条1項)。

宅建業者の査定はあくまで依頼者への情報提供・説明の一環として行う評価であり、不動産の鑑定評価のような不動産鑑定評価法に基づく正式なものではありません。

そのため、国土交通省作成の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、宅建業者が物件の売買・交換の媒介を行うにあたって示した評価額について、以下の注意喚起がなされています。

- 書面を用いる際は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく鑑定評価書でないことを明記する

- みだりに他の目的に利用することがないよう、依頼者に要請する

このような要請は、賃料額の査定をする際にも同様のことが言えると考えられます。

また、不動産鑑定士による不動産鑑定評価は、その評価内容に不動産鑑定士が責任を負うものであり、業務として行うので鑑定費用を請求することができます。

しかし、宅建業者による査定は、仲介(媒介や代理)業務の一環であるため仲介手数料とは別に調査費用を請求することはできず、査定額についての責任も負いません。(ただし、場合によっては監督処分等の対象となることや不法行為として損害賠償責任を負うことはあります。)

このような背景があるため、宅建業者が作成した査定書を賃料増減の証拠として用いる場合、状況に応じ、慎重に行う必要があります。あくまで、一般論もしくは参考意見として、入手するのがよいでしょう。

不動産鑑定士の鑑定書

より高い証拠能力を有する資料という意味では、不動産鑑定士の鑑定評価書を入手することが効果的です。前述したように、不動産の鑑定評価は不動産鑑定士にしか行えない決まりとなっています。また、高度な知識・経験を有する専門家であるため、鑑定評価書にも相応の説得力が備わるのが強みです。

特に、相手方が鑑定評価書を提出してきた場合は、その合理性を問うためにも不動産鑑定士の力を借りなくてはいけません。ただし、私的な鑑定を依頼した場合でも、調停手続きや訴訟手続きで第三者である調停委員や裁判所が選任した鑑定人による鑑定が重視される可能性はあります。

また、物件の大きさや依頼先によっても異なりますが、一般的に数十万円~数百万円の鑑定料がかかる点に注意が必要です。

状況によっては、不動産鑑定士に不動産鑑定評価基準に基づかない簡易な「不動産調査報告」を作成してもらうことも考えられます(簡易鑑定あるいは簡易評価ともいいます)。不動産調査報告の場合は、不動産鑑定評価と比べ、費用は安く、また、所要日数も短いなどのメリットがあります。

ただ、不動産調査報告は、原則として依頼者のみが利用することを前提としています。また、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価と結果が異なる可能性があるため、後に、正式な不動産鑑定評価をしなければならないケースでは、大きな齟齬が生じないよう注意が必要です。

不動産鑑定士に依頼する際は、相手方との交渉状況や当該物件の賃料や増額したい金額など、個々の事情を鑑みて依頼の可否や時期を検討しましょう。

なお、鑑定については別記事にて解説しておりますので、是非ご参照ください。

参照:「賃料増額請求の鍵を握る不動産鑑定評価の基礎知識」

賃料増額請求における根拠資料の選択と活用方法

前述したように、賃料増額請求においてはさまざまな資料を根拠として提出できる可能性があります。

ただし、個々の状況に合った資料を選ばないと、交渉を有利に進めることはできません。

ここでは、賃料増額請求における根拠資料の選択と活用の方法について解説します。

状況に応じた根拠資料の選び方

根拠とする資料は、状況に応じて選ぶことが重要です。賃料増減額請求をする場合、客観的に妥当な相当額の賃料を資料などに基づいて算定する必要があります。

不動産鑑定評価において、この相当額の賃料を「継続賃料」と言います。継続賃料とは、不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料のことで、不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準にもとづき算定します。

(参考:「不動産鑑定評価基準に関する実務指針-平成 26 年不動産鑑定評価基準改正部分について-」224頁)

たとえば、増額の基準を求める際に用いられる鑑定手法の一種である「差額配分法」では、現在の賃料と新規賃料の差額の50%が一般的な増減額の基準とされます。

当初の約定賃料が月額50万円、近隣の新規賃料の相場が月額100万円であれば、継続賃料は75万円になるということです。

つまり、新規賃料がわかれば、増額すべき金額を推測することが可能です。そこで、新規賃料がどれくらいになるのかを算出するための資料をそろえることが考えられます。ただ、継続賃料は、物件の状況、賃貸人と賃借人の関係など様々な要素によって決まるため、特殊な物件や状況であれば継続賃料の算定は難しく、差額配分法による算定結果と相容れないこともある点に注意が必要です。

新規賃料などを算定するために収集する資料の種類ですが、実際は賃料の額や要求する増額幅によっても異なる対応をすることが多いです。

まず、賃料の額や増額幅が比較的小さければ、以下のように比較的費用や労力を要さず揃えられる証拠資料を用意することが考えられます。

▸ 地域の不動産業者にヒアリングを行う

▸ インターネットの募集広告や折り込みチラシなどを用いて自分で資料を作成する

一方、賃料の額や増額幅が比較的大きい場合には、費用がかかっても強い証明力がある資料を手に入れたいところです。

そのため、不動産鑑定士に相談し、「不動産鑑定評価書」の作成、または状況によっては「不動産調査報告書」の作成を依頼するのも選択肢の一つです。

根拠資料提示の実務的ポイント

用意した根拠資料を賃借人に提示する際の実務的なポイントについて解説します。

まず、賃料増額の根拠として、「不動産業者(宅建業者)の査定書」を利用して交渉することが考えられます。

しかし、宅建業者の査定書は依頼者の意向を汲んだ形で作成されることも多く、裁判においては相手方の反撃の対象となりやすいものです。交渉段階であっても、相手方が不動産や事情に詳しい場合や専門家に相談している場合には、反撃の対象となってしまいます。そのため、多くの資料のうちの一つとして用いる程度にしておいたほうがよい場合もあります。

また、相手方(賃借人)が「不動産鑑定士による鑑定評価書」を提出してくることも考えられます。

この場合は、その評価書に合理性があるか検証するため、別の不動産鑑定士の協力を仰ぐのが不可欠です。

いずれにしても一人で悩まず、弁護士や不動産鑑定士、宅建業者の担当者にも相談しつつ対策を練りましょう。

【初回30分無料】お問い合わせはこちら特殊なケースへの対応戦略 継続賃料の算定

通常、賃料は近隣相場や物件の価値などで決まってきますが、元々の賃料が個人的関係に基づいて設定されたような場合、賃料増減額請求においても特殊な検討が必要です。

たとえば下記のような事案があります。

代表者を共通にする会社における土地の賃貸借について、賃借人から賃貸人への経済的援助という意味で相場より高めに賃料が定められていたが、その後、代表者の交代を経て、賃貸人と賃借人が緊密な関係ではなくなったため、従来の賃料が不合理ということで裁判に至った事案では、「当初の賃料が当事者間の関係性を鑑みて決められたものであれば、事情に変更があった場合でも考慮するのが妥当」という旨の判決が示された

このような事案であれば、元々の賃料が賃借人と賃貸人の特殊な人的関係に基づいて設定されたことを示す根拠資料が不可欠です。

当初の賃貸借契約書の賃借人と賃貸人となっている会社の当時の代表者がわかる商業登記簿謄本や、賃料を決める背景となった事情に関する資料などを収集する必要があります。

また、前賃貸人と賃借人の間に金銭的やり取りがあり、賃料が決したような場合、前賃貸人から物件を取得する際に、詳細を確認して陳述書などを取得しておくなどの措置を検討しましょう。

さらに、賃貸人による建物改装と価値向上を理由に賃料増額請求が認められた事例もあります(東京地判平成4年3月16日)。このような場合、改装費用に関する領収書や改装内容を示す図面などを根拠資料として収集する必要があります。また、改装後の同等の設備の物件の新規賃料などの資料も収集が必要です。

このように、賃料増額の理由によって必要となる資料が異なってきます。状況による判断が必要となるため、弁護士等の専門家にアドバイスをもらいながら進めることをおすすめします。

よくある質問(Q&A)

不動産の賃料増額と証拠となる資料の準備について、疑問に思う人が多いであろうポイントを「よくある質問例」形式で解説します。

Q1. 鑑定評価書がないと裁判で負けますか?

状況次第ですが、証明力の高い不動産鑑定士による鑑定評価書を用意したほうが有利になることが多いです。ただ、不動産鑑定士に依頼するには少なくとも数十万円の報酬が必要になるため、個々の状況によって必要性の判断が必要です。

賃料が高額で、要求する増額幅も大きければ、コストをかけてでも不動産鑑定評価書を取得すべき場合が多いでしょう。また、相手が不動産鑑定評価書を出してきた場合には、これを検証するため、また、当方の継続賃料を主張するために不動産鑑定士に依頼して鑑定評価書を用意した方がよいでしょう。

ただし、私的な鑑定依頼により鑑定評価書を作成した場合でも、調停手続きや訴訟手続きで第三者である調停委員や裁判所が選任した鑑定人による鑑定が重視されることが多いため、私的鑑定ではなく裁判鑑定を求めるほうがよい場合もあります。

Q2. 賃借人が「そんな相場じゃない」と言ってきたら?

賃借人が「そんな相場じゃない」と言ってきた場合、客観的な根拠を示して反論しましょう。

公租公課や周辺の賃料相場、経済状況などに関する資料を用意するとともに、状況次第では不動産鑑定士に鑑定あるいは簡易鑑定を依頼することも視野に入れてください。

・ 近隣相場の調査資料

・ 宅建業者の査定書

・ 近路線価・固定資産税評価額などの公的評価資料

・ 建物の改修履歴と費用

Q3. 昔のチラシしかないが使えますか?

昔のチラシは現在の状況を反映したものではないため、賃料増額の根拠として使うのはかなり難しいのも事実です。不動産ポータルサイトの画面(を印刷・スクリーンショットしたもの)や最新のチラシを入手するなど、できるだけ新しい情報を集めましょう。

難しい場合は、宅建業者や不動産鑑定士に相談するのも一つの選択肢です。

Q4. 不動産鑑定評価書があっても、賃借人が拒否したらどうなりますか?

賃借人が賃料増額の交渉を拒否した場合、裁判所による調停、そして訴訟で解決するしかありません。

なお、原則として、いきなり訴訟を起こすことはできません。まずは調停を申立て、調停の場での話し合いを通じて解決を目指します。

訴訟となった場合の流れは以下のとおりです。

- 裁判所に訴訟を提起する

- 口頭弁論にて賃料を増額する根拠を主張・立証する

- 判決で賃料の全部又は一部の増額が命じられる(もしくは、棄却される)

なお、判決が確定するまでは、賃借人は従前の賃料以上の主観的に相当と考える賃料を払うことになります。仮に、賃料の増額が妥当という判断が出れば、不足分に年1割の利息を付した金額を賃借人が支払わなくてはいけません。

Q5. 実際に交渉で使うときはどんな順番で資料を提示すればいいですか?

固定資産税額や地代が賃料より高いような場合など、客観的に明らかな事情があれば、当該事情を説明することから始めるのがよいでしょう。

そして書面で確認したいと要望があれば、固定資産税評価証明書や地主との賃貸借契約書などの資料を示すことで、納得してもらえる可能性が高まります。このような客観的で中立的な資料であれば、早い段階から示すことが、早期解決に資すると考えられます。

また、周辺の賃料相場などに関しては、たとえば、不動産会社のチラシや自分で調べてまとめたレポートをまず相手に示し、納得がいっていないようなら宅建業者の査定書や不動産鑑定士による鑑定評価書などを出していく流れが考えられます。

いきなり査定書や鑑定評価書などを示されると威圧的に感じる場合もあると考えられるからです。また、コストのかからない方法から始めることで、相手の出方との兼ね合いで、どこまで費用を掛けるべきか探ることができるからです。

ただ、増額幅が大きい場合やもともと賃借人との関係がよくないような場合、当初からできる限り客観的で正確な資料を提示したほうがよいことが多いので、不動産鑑定士の調査報告書や鑑定評価書などの提示を検討しましょう。

不動産法務に関するご相談は、東京都千代田区直法律事務所の弁護士まで

賃料増額請求は、賃借人が不利になるため、拒否されることも往々にしてあり得る交渉です。交渉を有利に進めるためには「なぜ、賃料を上げなくてはいけないのか」を客観的に示す必要があります。不動産ポータルサイトの情報やチラシなど、比較的入手しやすいものでも証拠にはなり得ますが、より証明力が強いものを用意するなら、不動産鑑定士に相談する必要が出てきます。

いずれにしても、状況によってやるべきことは異なってくるため、不動産鑑定士へ依頼するタイミングも含めて弁護士などの専門家に相談するのが好ましいです。

\初回30分無料/

【初回30分無料】お問い合わせはこちら成功事例つき!賃料増額請求ガイド【無料DL】【関連記事】

賃料増額請求の弁護士費用~相場と抑える方法を徹底解説~

賃料を上げたい大家必見!家賃値上げの正当理由と交渉術

賃料増額請求における事情変更の法的根拠と実務ポイント

直法律事務所では、IPO(上場準備)、上場後のサポートを行っております。

その他、プラットフォーム、クラウド、SaaSビジネスについて、ビジネスモデルが適法なのか(法規制に抵触しないか)迅速に審査の上、アドバイスいたします。お気軽にご相談ください。

ご面談でのアドバイスは当事務所のクライアントからのご紹介の場合には無料となっておりますが、別途レポート(有料)をご希望の場合は面談時にお見積り致します。

アカウントをお持ちの方は、当事務所のFacebookページもぜひご覧ください。記事掲載等のお知らせをアップしております。