澤田直彦

監修弁護士:澤田直彦

弁護士法人 直法律事務所

代表弁護士

IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。

本記事では、「賃料増額請求の鍵を握る不動産鑑定評価の基礎知識」について、詳しくご説明します。

\初回30分無料/

【初回30分無料】お問い合わせはこちら成功事例つき!賃料増額請求ガイド【無料DL】当事務所では、LINEでのお問い合わせも受け付けております。お気軽にご相談ください。

登録はこちらから

![]()

「賃料の値上げについて、根拠がないと言われた。」

長年据え置かれた家賃を見直したい気持ちはあっても、根拠を示すことができなければ、交渉は難航します。

そんな悩みを一気に解決するのが、客観的に賃料増額が必要である根拠を示し、適正な賃料増額を支える「不動産鑑定」です。鑑定書は、専門家による客観的な評価であり、賃料増額請求における「証拠の王様」です。

本記事では、賃貸増額請求における不動産鑑定の役割や、鑑定士選びのポイント、そして裁判になった場合の鑑定評価について解説します。

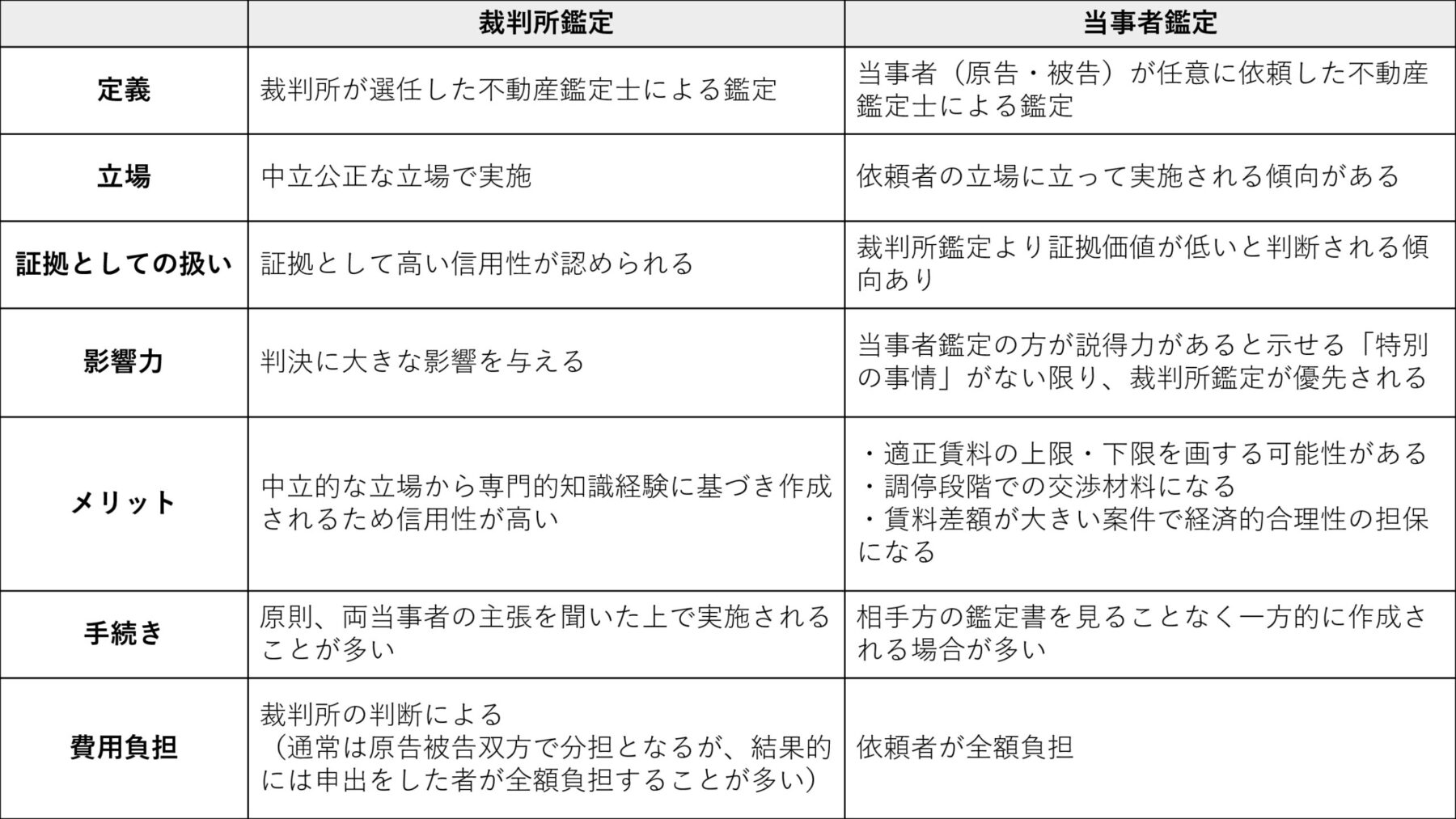

裁判所鑑定と当事者鑑定の違い

契約で定められた賃貸物件の賃料は、原則として変更できません。

しかし、土地建物への税負担の増減、土地建物価格の上昇その他経済事情の変動により賃料が不相当となった場合や、近隣の同種の建物と比べて賃料が不相当になった場合は、賃料増額請求を行うことができます(借地借家法32条1項)。

しかし、当事者の思うがままに賃料額を決めていいわけではありません。

賃料増減額請求が認められるのは客観的に「相当」な賃料額です。そのため、賃料増減額請求における対立では、「相当」な賃料額がいくらかが主な争点となります。

「相当」な賃料額について、入居者との合意が得られない場合、最終的に調停や訴訟という手段を検討することになります。このとき重要になるのが、不動産鑑定です。

賃料増額請求における不動産鑑定には、大きく分けて2つの方法があります。

1つは、当事者が依頼する不動産鑑定士による「当事者鑑定」(私的鑑定ともいいます)。

もう1つは、裁判所が選任する不動産鑑定士による「裁判所鑑定」です。

当事者鑑定は、自ら依頼した不動産鑑定士による鑑定で、証拠価値は裁判所の判断に左右されることがあり、裁判所の判断を直接左右する力は裁判所鑑定ほど強くありません。一方、裁判所鑑定は、裁判所が中立的な立場で選任した不動産鑑定士が行う鑑定で、判決において高い信頼性と証拠価値を持ちます。

なお、不動産仲介業者も、物件の価値や賃料について意見を述べることはありますが、鑑定士とは役割が異なります。

仲介業者は、あくまで仲介業務を行う立場であり、専門的な知識や資格に基づいた客観的な評価は行いません。単なる不動産仲介業者の意見と、専門的な調査に基づく不動産鑑定士の鑑定は根本的に異なるのです。そのため、賃料増減額請求においては、不動産鑑定士による客観的な評価が重要となるのです。

裁判所鑑定が重視される理由

裁判所鑑定は、裁判所が選任した中立で公正な立場にある鑑定人が担当します。選任された鑑定士は、長年の経験と専門的な知識に基づき、客観的な評価を行い、鑑定書を作成します。

そのため、当事者にとって都合の良い評価をすることはなく、高い信頼性を持つと言えるでしょう。裁判所はこの中立性により裁判所鑑定を重視し、証拠としての価値が高いと判断します。

しかし、裁判所としても裁判所鑑定について何も検討せずに信用するわけではありません。

裁判所鑑定を重視した判決を行う際には、次のような検討を行ったうえで採用していることが一般的です。

当事者が裁判所鑑定の鑑定方法や結果に疑義があるなどの主張している場合、裁判所鑑定が有する高度の信用性を減殺するような「特別の事情」があるかどうかを慎重に検討します。

この点、神戸地判平成30年2月21日では、裁判所鑑定の信用性は一般的に高く、判断の前提とした事実に重大な誤認があり、又は判断の手法若しくは過程が合理性を欠くなどの特段の事情がない限り、信用できるものとしています。

その合理性の判断は、①鑑定評価の基礎とされた資料の内容に重大な誤りがあるか否か、②鑑定評価の手法及び過程が、国土交通省の定めた不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項の定めに適合しているか否か、と言う点を中心に検討するのが相当であるとしています。

② 当事者鑑定との比較検討

当事者が私的に依頼した鑑定結果がある場合、裁判所はこれを裁判所鑑定よりも優先させるべき「特別の事情」があるかどうかを検討します。裁判所鑑定が信頼される理由の一つは、その公正性と中立性であり、私的鑑定がこれを上回る合理的な理由がない限り、裁判所鑑定が優先される傾向があります。

これらの理由から、裁判所鑑定は賃料増額請求訴訟において重要な役割を果たします。

自分で依頼する当事者鑑定の必要性

このように、裁判では裁判所鑑定が重視されますが、自ら依頼する不動産鑑定士による当事者鑑定をすることは、よりよい結果を得ることに繋がることが多いです。

では、賃料増額請求において当事者鑑定をすることには、どのようなメリットがあるのでしょうか。

▸ 客観的で説得力のある証拠の一つとなる

当事者鑑定では、専門家である不動産鑑定士が、物件の価値や賃料の相当性を客観的に評価し、その根拠を明確に示すことができます。そのため増額賃料の相当性等を支える重要な証拠となります。

交渉の段階では、客観的な根拠に基づいた評価を示すことで、賃借人への説得力が高まり、円滑な交渉を進めることができます。

調停や裁判において、当事者鑑定であっても不動産鑑定士の鑑定評価は国土交通省の鑑定基準に従って行われることになっているため、一定の信用があります。不動産鑑定士の裁量の幅があるものの、鑑定評価の結果は、その裁量の範囲内の金額であるはずだからです。

そしてこのように裁量の幅があるため、結果として、増額を主張する当事者による当事者鑑定であれば適正賃料の上限、相手方による当事者鑑定であれば適正賃料の下限を画することもあります。

そのため、双方から当事者鑑定が提出されている調停などでは、双方の鑑定結果の間をとるような調停案が出されることもあります。

▸ 裁判所鑑定に影響を与えることができる

裁判所鑑定が行われるのは、当事者鑑定が提出され、当事者間で当該当事者鑑定について反論や再反論が繰り広げられた後というタイミングが多いです。

そのため、裁判所鑑定人は、自らが行う鑑定に対して当事者から指摘を受けないよう、当事者鑑定とこれについての反論や再反論を精査して鑑定を行います。当事者鑑定に説得力があれば、裁判所鑑定にも影響を与え、有利な裁判所鑑定を得ることができる可能性が高まります。

▸ 裁判所鑑定に対する説得力のある反論ができる

裁判所鑑定は公平で中立的な立場の不動産鑑定士が実施するため信用性が高いのですが、誤りがあることもあります。裁判所鑑定が当事者にとって不利なものであれば、その高度の信用性を減殺するような「特別の事情」を指摘したいところです。

しかし、専門家の鑑定の誤りを探知して指摘するのは非常に困難です。そのため、同じ専門家である不動産鑑定士の協力を得ることで、鑑定評価の基礎となった資料に重大な誤りがないか、鑑定手法や過程が不動産鑑定評価基準等に適合しているのかなどの検討が可能となります。

これらの特長から、当事者鑑定は、主張する相当な賃料額に客観的で説得力のある根拠を与え、交渉・調停・裁判の成功に大きく貢献します。

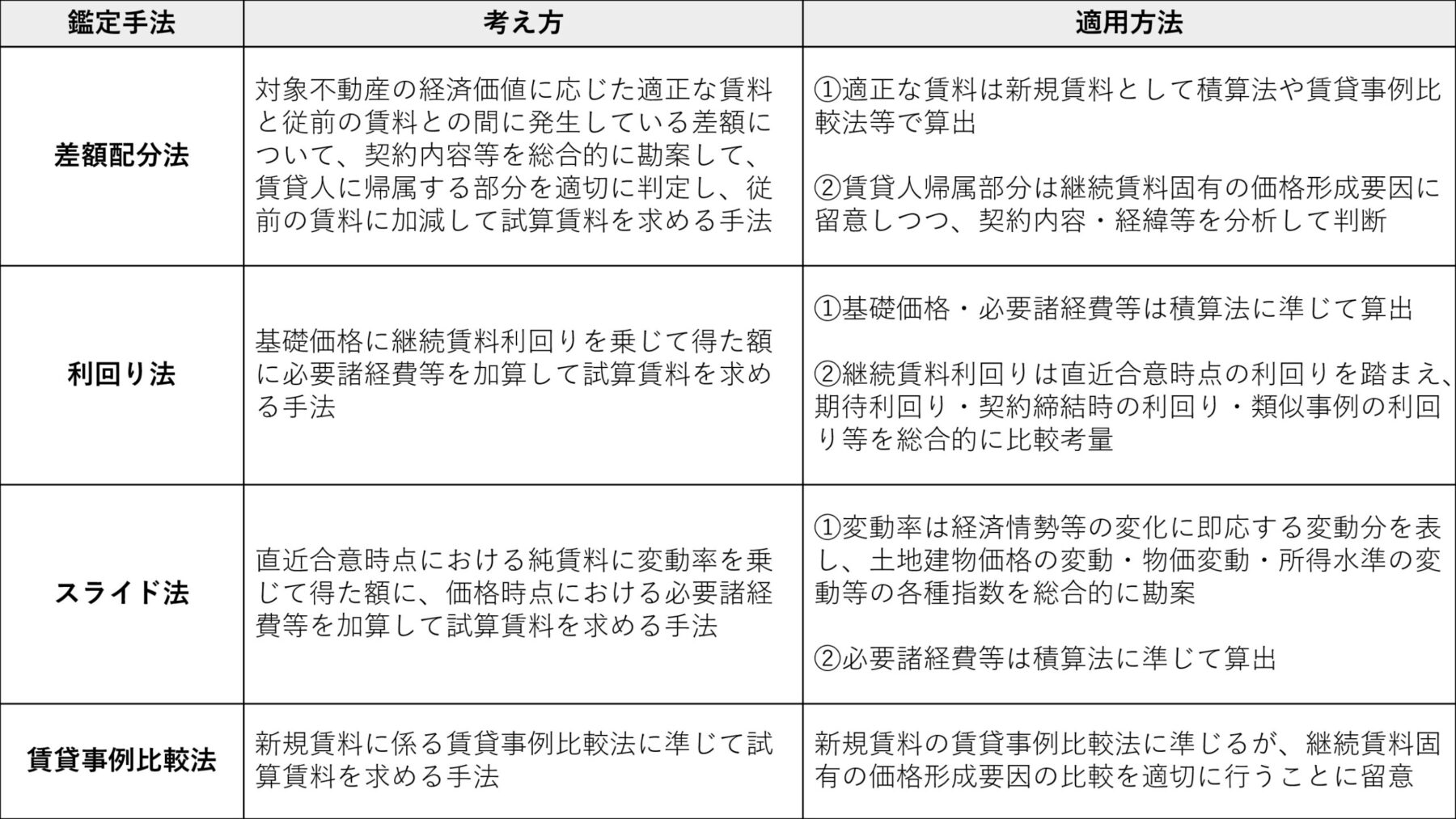

不動産鑑定士による継続賃料の算出方法

不動産鑑定士が継続賃料を算出する際には、国土交通省が定める不動産鑑定評価基準に基づく評価手法を使用します。

これには、主に差額配分法・利回り法・スライド法・賃貸事例比較法といった評価手法が存在します。

しかし、これらの手法の中から一つを選択するのではなく、それぞれの手法を関連付けて決定するものとされ、裁判所でもそれぞれの評価手法の善し悪しを比較検討した上で重み付けを行い、総合的に判断するいわゆる「総合方式」が採用されています。

「総合方式」とは、まず各評価手法に基づいて賃料を試算します。

そして、対象物件の特性やその他の個別事情を考慮して、各手法の正確性や優先度を吟味し、総合的に調整・比較考量して最終的な「鑑定評価額」を決定します。

例えば、月額賃料について、差額配分法で12万円、利回り法で10万円、スライド法で7万円、賃貸事例比較法で15万円という試算結果で、手法ごとに重きを置く比率を5:1:3:1として関連付けると、以下の最終的な評価額が得られます。

(12万×5+10万×1+7万×3+15万×1)/10 = 10万6000円

このアプローチの意義は、複数の評価手法を組み合わせることで、より客観的でバランスの取れた賃料評価が可能となる点にあります。

なお、比較可能な物件が見当たらない特殊な物件などの場合、賃貸事例比較法による賃料の試算をしないケースもありますが、不動産鑑定評価基準では複数の手法の考え方を最大限参照するよう努めるべきとされており、安易に賃貸事例比較法を排除しないよう注意が必要です。

このように、多角的アプローチをとることで、より正確で説得力のある継続賃料の算出が可能となります。

4つの鑑定手法の基本

不動産鑑定評価基準における、継続賃料の評価手法の4つについて以下で説明します。

差額配分法

従前の賃料と当該建物及び敷地の経済価値に応じた適正な賃料の差額のうち、契約内容、契約締結の経緯等を総合的に勘案して貸主に帰属すべきと判断される部分・額を、従前の賃料に加算することで相当賃料を算出します。

これは、従前の賃料が適正賃料からどの程度乖離しているかを評価する手法です。

利回り法

物件の期待収益に基づいて賃料を算出します。

物件の価値から、物件の価値に対する年間賃料収入の割合を用いて相当賃料を算出する手法です。

スライド法

従前の賃料を基準として、その後の経済変動の指数(主に消費者物価指数や市場条件の変化)を乗じて相当賃料を算定する手法です。

賃貸事例比較法

近隣の類似の物件の賃料事例を基に比較し個別要因による補正をして、相当賃料を算定します。

市場の動向や同地域の賃貸条件を反映できるため、実際の契約賃料に近い評価が得られる手法です。

実際の鑑定評価の進め方

不動産鑑定士による継続賃料の鑑定評価は、いくつかの具体的な手順を通じて行われます。

以下、国土交通省の定める不動産鑑定評価基準が定める「鑑定評価の手順」を説明します。

鑑定評価の基本的事項の確定

依頼目的や条件、依頼が必要となった背景を踏まえ、鑑定評価の基本的事項を確定します。依頼者、提出先等及び利害関係等の確認

鑑定評価書が誰に提出・開示されるのか、鑑定評価額が公表されるのか否かについて確認します。

また、依頼者や提出先と不動産鑑定士の利害関係がないか等も確認します。処理計画の策定

実施する作業の性質及び量、処理能力等に応じ、対象不動産の確認、資料の収集及び整理、資料の検討及び価格形成要因の分析、鑑定評価の手法の適用、試算価格又は試算賃料の調整、鑑定評価額の決定等鑑定評価の作業に係る処理計画を策定します。対象不動産の確認

対象不動産について、所在や数量、用途などを実地に確認する物的確認と、権利関係を明瞭に確認する権利態様の確認をします。資料の収集及び整理

処理計画に基づき、実地調査、聴聞、公的資料の確認等により資料の収集及び整理を的確に行います。資料の検討及び価格形成要因の分析

鑑定評価の作業に活用するために必要にして十分な資料であるか否か、資料が信頼するに足りるものであるか否かについて考察します。

価格形成要因の分析に当たっては、収集された資料に基づき、一般的要因を分析するとともに、地域分析及び個別分析を通じて対象不動産の効用が最も高く発揮される可能性に富む使用(最有効使用)方法は何かを判定します。鑑定評価の手法の適用

差額配分法・利回り法・スライド法・賃貸事例比較法などの評価手法をどのように適用するかについては、当該案件に応じて適切に適用します。

地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の鑑定評価の手法を適用すべきであり、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等により複数の鑑定評価の手法の適用が困難な場合でも、その考え方をできるだけ参酌するように努めるべきとされています。試算価格又は資産賃料の調整

鑑定評価の各手法により得られた試算賃料の再吟味等を行い、鑑定評価における最終判断である鑑定評価額の決定に導く作業をします。鑑定評価額の決定

1から8の手順を十分に尽した後、専門職業家としての良心に従い適正と判断される鑑定評価額を決定します。鑑定評価報告書の作成

鑑定評価額が決定されたときは、鑑定評価報告書を作成します。

これらの手順を経ることで、客観的かつ公平な賃料評価を行い、関係者に理解と納得を得るための根拠ある賃料設定を支援します。

鑑定を依頼する際の実務フローと費用相場

不動産鑑定を依頼する際、適切なプロセスを踏むことでスムーズかつ精度の高い評価を得ることができます。

以下に、その実務フローと費用相場について説明します。

依頼先 (不動産鑑定士) の選び方

不動産鑑定士を選ぶ際は、評価を依頼する物件のタイプや目的に対する専門性と経験を持った鑑定士を選ぶことが重要です。

過去の実績や専門分野を確認し、また評価事例や評判などを参考に、信頼できる鑑定士を選びましょう。

鑑定評価書の依頼から受け取りまでの流れ

① 見積もり依頼・納期の確認

電話やメールなどで相談の日時を決め、対象不動産や依頼目的、納期などを伝えます。そして、不動産鑑定士から見積もりを出してもらいましょう。

一般的な不動産鑑定の費用は、評価する物件の規模や特性、立地により異なりますが、特殊な物件や評価が難しいケースでは、さらに高額になることもあります。

概ね以下の費用が目安となります。(高い案件では150万円程度になる場合もあります。)

・ 戸建住宅 : 20万円~50万円

・ マンション : 15万円~50万円

費用に関しては、依頼前に見積書を取得し、サービス範囲や追加費用の有無を確認することが大切です。

また、評価の際に必要な資料や情報を事前にしっかりと提供することで、無駄なコストを抑えることができます。委託料の支払い時期は不動産鑑定評価書の受領後とされているケースが多いようです。

なお、鑑定評価書の完成まで、依頼から10日から1か月程度かかるのが一般的です。

複雑な物件などではさらに納期がかかるものもあるため、見積もりの時点で納品目安を確認しておきましょう。

② 依頼

見積金額とサービス内容で納得できれば正式に依頼し、契約書を締結します。

これにより不動産鑑定士は作業を開始します。

③ 必要書類の準備や現地確認への同行

不動産鑑定士による鑑定作業が開始され、書面調査や実地調査が行われます。

その際、依頼者に必要書類の準備や実地調査の同行を求めることがあります。

④ 不動産鑑定評価書の受取

調査と現地確認の結果をもとに、所定の評価手法を用いて詳細な分析を行い、最終的な鑑定評価額を鑑定書にまとめます。

鑑定書には、鑑定評価額・評価根拠・評価方法などが記載されます。

鑑定に関するオーナーのよくある質問

Q1. 鑑定は必ず必要ですか?

賃料増額請求において、鑑定は法的に必須ではありませんが、客観的根拠を示すことができるため、非常に有効です。裁判や調停においても信頼性の高い資料として認められるため、紛争の早期解決につながります。

入居者との交渉が難航していても、鑑定評価書によって客観的で合理的な説明が可能となるため、入居者が納得して合意してくれる可能性が高まります。

Q2. 相手が「その鑑定は信用できない」と言ってきたら?

不動産鑑定士は高度な専門性と中立性を持つ専門家であり、科学的な方法で賃料を算定します。

相手の主張に対しては、鑑定の方法論、使用したデータ、分析プロセスを丁寧に説明し、鑑定評価書の信頼性を根拠づけることが重要です。必要に応じて、追加の説明や補足資料の提示も検討しましょう。

相手が信用できないと主張する場合、具体的な根拠を要求し、冷静に対処しましょう。

Q3. 鑑定評価書の有効期間はありますか?

鑑定評価書に法的な有効期間の定めはありません。

賃料増減額請求における鑑定評価は、賃料増減額請求の意思表示が相手方に到達した時点を基準に継続賃料を算定します。そして、裁判で争われるのも同じ時点の継続賃料です。

そのため、その後の経済状況の変動があっても、賃料増減額請求をした時点の継続賃料の算定結果に影響しません。従って、賃料増減額請求における鑑定評価書については、特に有効期限を気にする必要はないと考えられます。

なお、現時点の不動産価格について鑑定した鑑定評価書などの場合、通常、不動産市場の変動や経済状況の変化により、おおよそ6か月から1年程度で再評価が推奨されます。

特に、急激な市場変動や大規模な設備投資、周辺環境の変化がある場合は、最新の鑑定書を取得することをお勧めします。

不動産法務に関するご相談は、東京都千代田区直法律事務所の弁護士まで

賃料増額請求における不動産鑑定評価書は、専門的な知識と客観的な根拠を持った信頼性の高い資料です。差額配分法や利回り法など複数の手法を組み合わせることで、適正な賃料を導き出せます。

不動産鑑定評価書は交渉時や裁判での強力な証拠となり、オーナーにとって有益です。

賃料増額請求を検討する場合、費用については勘案する必要がありますが、不動産鑑定を依頼するのも有効な手段です。

交渉に有利な材料となる当事者鑑定を検討したい場合や裁判所鑑定に反論したい場合、弁護士などの専門家に相談するなどして効果的に進めるようにしましょう。

\初回30分無料/

【初回30分無料】お問い合わせはこちら成功事例つき!賃料増額請求ガイド【無料DL】【関連記事】

賃料増額請求における調停不成立後の訴訟対応と実務ポイント

賃料増額請求の必要書類は?根拠資料の種類や選び方・交渉戦略を解説

賃料増額請求の弁護士費用~相場と抑える方法を徹底解説~

直法律事務所では、IPO(上場準備)、上場後のサポートを行っております。

その他、プラットフォーム、クラウド、SaaSビジネスについて、ビジネスモデルが適法なのか(法規制に抵触しないか)迅速に審査の上、アドバイスいたします。お気軽にご相談ください。

ご面談でのアドバイスは当事務所のクライアントからのご紹介の場合には無料となっておりますが、別途レポート(有料)をご希望の場合は面談時にお見積り致します。

アカウントをお持ちの方は、当事務所のFacebookページもぜひご覧ください。記事掲載等のお知らせをアップしております。