澤田直彦

監修弁護士:澤田直彦

弁護士法人 直法律事務所

代表弁護士

IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。

本記事では、

「退職勧奨とは?適法な進め方と注意点について徹底解説!【企業向け】」

と題して、その意味についてわかりやすくご説明します。

\初回30分無料/

【初回30分無料】お問い合わせはこちら労働法務・人材紹介法務サービス詳細はこちら当事務所では、LINEでのお問い合わせも受け付けております。お気軽にご相談ください。

登録はこちらから

![]()

退職勧奨(退職勧告)とは

退職勧奨(退職勧告)は、企業が経営戦略や組織効率化の一環として、従業員に自ら退職を決断させる施策です。この手法は適切に扱うと、人件費削減や人員最適化につながる可能性がありますが、法的な観点や倫理的配慮が必要です。

退職を促す際、企業は従業員に圧力をかけず、自己の判断で退職を選択してもらうことが重要です。

退職勧奨と解雇の違いとは?

解雇とは、会社が従業員との間の労働契約を一方的に解約することであり、平たく言えば、「会社が社員をクビにする」ことです。

そして、解雇は懲戒処分としての性格を有する懲戒解雇と、懲戒処分ではない普通解雇に分かれます。

他方、退職勧奨は、従業員による自発的な退職、もしくは両者の合意による労働契約の解約に向けて会社が行う事実上の行為のことです。

具体例としては、一定期間内に自発的に退職の意思表示をした場合には、退職金を増額するという条件を提示することや、転職先を紹介する代わりに退職してもらうといったことがあります。

解雇と違う点は、最終的に、従業員の同意のもと会社を辞めてもらうという点になります。

解雇についての詳しい解説は、別記事「解雇はどこまで許される?知っておくべき普通解雇・懲戒解雇の法的ルールと対応策【企業向け】」をご参照ください。

退職勧奨の特徴

退職勧奨とは、会社から従業員に対して退職を勧めることをいい、従業員による自発的な退職、または両者の合意による労働契約の解約に向け、会社が行う事実上の行為です。

従業員が退職勧奨を受けて一方的に辞めた場合➡辞職

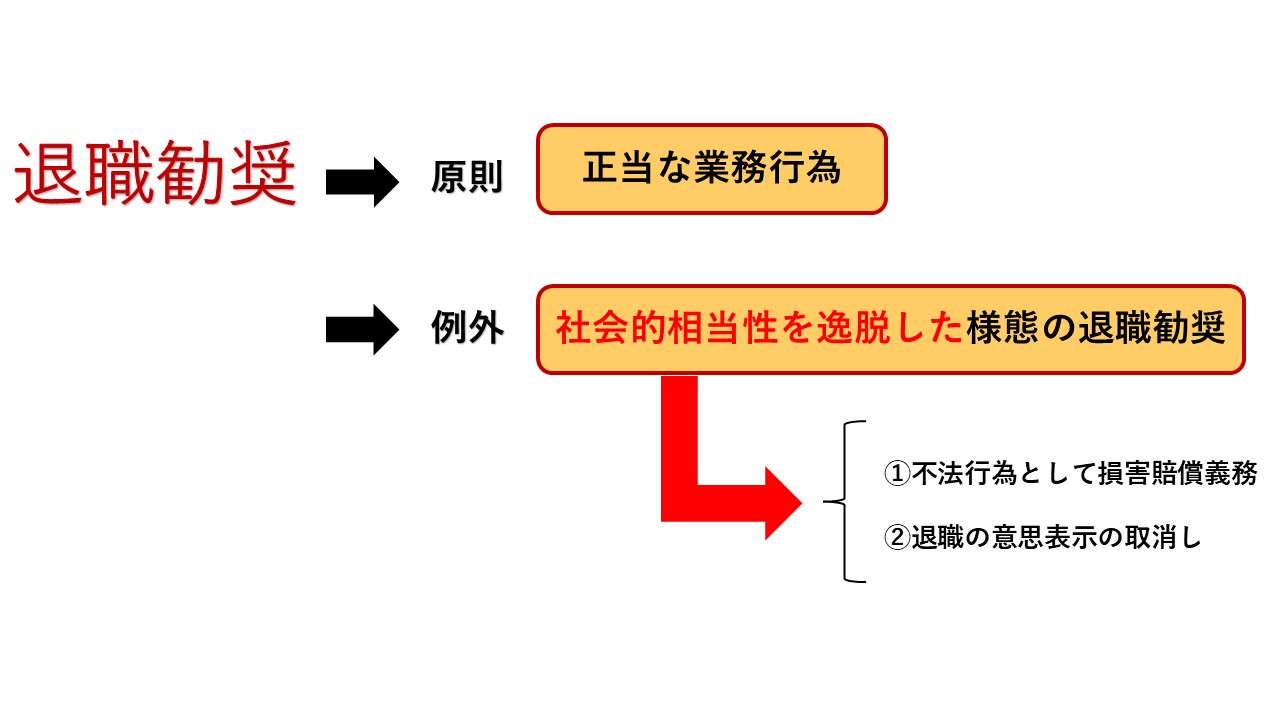

退職勧奨は、正当な業務行為です。

そのため、原則として、会社は、自由に退職勧奨をすることができます。

しかし、退職勧奨が社会的相当性を逸脱した場合、その退職勧奨は不法行為に該当し、損害賠償義務を負うこともあります。

また、社会的相当性を逸脱した態様の退職勧奨によってなされた退職の意思表示自体が取消しとなる恐れもあります。退職願や退職届などによって退職の意思表示がされていても、退職の意思表示に錯誤があれば、意思表示の取消しが可能です(民法95条)。

また、従業員が騙されていた場合や強迫されていた場合にも意思表示の取消しが可能となるのです(民法96条)。

もし、裁判で退職の意思表示の取消しが認められれば、従業員としての地位が失われないので、裁判期間中の未払賃金の支払い義務も発生する可能性もあります。

退職勧奨についての判例

裁判例では、次のような事案があります。

不法行為として損害賠償が認められた事案

- 全日空事件判決(大阪地判平成11年10月18日):「寄生虫、他のCAの迷惑」等の発言を伴った退職勧奨を違法とし、80万円の慰謝料を認めました。

- エールフランス事件判決(東京高判平成8年3月27日):仕事差別等の嫌がらせや暴力行為等による退職強要行為について合計300万円の慰謝料を認めました。

退職の意思表示が無効・取消とされた事案

- 昭和電線電纜事件判決(横浜地川崎支判平成16年5月28日):解雇事由がないのに、退職勧奨により、退職願を提出しなければ解雇処分にされると誤信して行った退職合意承諾の意思表示を錯誤により無効としました。

- ソニー事件(東京地判平成14年4月9日):会社が懲戒解雇に相当する処分がないにもかかわらず、懲戒解雇があり得ることを告げた場合の退職の意思表示は強迫により取消し得るとされました。

退職勧奨のメリット・デメリット・注意点

退職勧奨のメリット

〔会社側〕

- 解雇によるリスクを回避することができる

従業員を解雇するためには、前述のとおり多くのハードルがあります。

さらに、解雇を慎重に進めた場合でも、解雇無効を争われ、損害賠償を求める訴訟を提起されることもあります。このように、解雇をすることは、企業にとってリスクを伴います。

しかし、退職勧奨により対象となる従業員が退職の合意をしてくれれば、解雇のリスクを回避することができますので、企業側としては大きなメリットがあります。

〔労働者側〕

労働者側にも次のようなメリットがあります。

- (解雇事由がある場合)解雇を回避できる

- 会社都合退職となれば失業保険の給付制限期間がない

さらに、会社との交渉次第では、退職にあたって次のような条件を付けることができる場合もあります。

- 退職金の加算

- 再就職先の斡旋(あっせん)

- 転職活動のための有給の求職休暇を取得

ただし、いずれも、会社との交渉次第であるため、会社の人事制度や体制、あるいは経済的余裕、従業員の立場や、退職してもらう必要性などにより、労働者に有利な条件を獲得できるか否かは異なってきます。

退職勧奨のデメリット

1.労働者が退職に応じない可能性があること

退職勧奨を受けた労働者が退職に応じない場合もあります。

このような場合には、雇用契約を終了させることができず、事態が進展しないというデメリットがあります。

2.不法行為責任を負う可能性や退職の意思表示が取消しの対象となる可能性があること

前述のとおり、社会的相当性を逸脱する退職勧奨などによって退職を強要したとして、会社が不法行為責任を負う可能性や退職の意思表示が取消しの対象となる可能性があります。

このようなリスクが生じないよう、事前に、就業規則で、退職勧奨について最低限守るべき手続きを規定し、また、面談担当者の研修やマニュアル作成をするなど、リスク低減のための準備が必要です。

3.他の従業員への悪影響の恐れがあること

労働者に懲戒解雇事由があるのに懲戒解雇をせず、退職勧奨による退職とした場合、社内に示しがつかず、従業員のモチベーションが低下するなどの悪影響が生じる可能性もあります。

4.退職勧奨の費用負担

退職勧奨を実施する場合、退職金や再雇用制度、アウトプレイスメントサービスなどの費用負担が発生することがあります。これらの費用が、企業の財務に負担をかける可能性があるため、慎重に検討する必要があります。

企業が注意すべき点

前述の裁判例等を参考に、退職勧奨を実際に行うときには、企業は以下の点に注意しましょう。

- 退職勧奨の回数・期間

- 退職勧奨を行う時間

- 勧奨を行う者の人数

- 退職勧奨の場所

- 退職勧奨を行う際の具体的言動

- 提示する退職条件

また、これらの要素以外にも、退職勧奨に対して従業員が明確に拒否しているか否かも違法性判断の重要な判断要素となっていると考えられます。

会社としては、従業員が退職勧奨に対して退職しないとの明確な意思を示した場合にはそれ以降何度も退職勧奨を行わないといった配慮も必要です。

以上が、退職勧奨を行う際に企業が気をつけるべき点の一例です。

退職勧奨は、企業にとっても従業員にとっても重大な決定となります。そのため、事前に慎重な検討を行い、適切な対応をすることが大切です。

退職勧奨の進め方・手順

それでは、実際にある従業員を退職勧奨する際の具体的な退職勧奨の進め方・手順について、一例にはなりますが説明していきます。

①社内での対応方針の検討

対象となる従業員に対して、どのような対処をするのか、社内で事前に確認します。

退職勧奨に際して提示する条件や範囲、仮に退職勧奨に応じない場合に解雇をすることもあるのか等について検討しておくようにしましょう。

②退職勧奨の理由の検討

退職勧奨をする人員が、なぜその従業員が対象となったのか、一貫して説明できるよう、退職勧奨の理由を明確にして共通認識としておく必要があります。具体的には、業績不振や人員削減などの組織的な理由や、業務遂行能力の低下などの個人的な理由を確認します。

③退職勧奨の実施(話し合い)

①②の検討を終え、確認できたら、従業員に対して退職を勧奨します。その際には、前述の企業が注意すべき点に留意してください。

退職勧奨の場面では、対象となる従業員が話し合いを録音していることが多いです。

不用意な発言があれば違法な退職勧奨の証拠とされる可能性も高まります。そのため、録音されている可能性があるという前提で、話し方にも気をつけながら話し合いを進めるようにしましょう。(逆に、不用意な発言がなかったにもかかわらず言いがかりを付けられる場合等に備えて、会社側も録音をしておくことも検討しましょう。)

④退職勧奨の条件の説明

退職勧奨に応じた場合の条件を詳しく説明します。

具体的には、退職金や再就職支援などの給付金や、在職期間に応じた有給休暇の取得などを示します。また、退職勧奨に応じた場合の年金や社会保険の手続きなども説明します。

⑤従業員の意向を確認する

従業員に対して、退職勧奨を受け入れるかどうかを確認します。

ただし、労働者にその場で退職勧奨に応じるか否かを決めさせようとするのは、強制的に話しを進めてきているような印象を与えかねず、良い策とは言いがたいです。期限を近日中にするなどし、十分に時間をかけた自己選択の機会を与えるようにします。

従業員が退職勧奨に応じた場合には、退職時期や再就職先の希望なども確認します。

⑥交渉と合意の確認(合意の場合は合意書の作成又は退職届の提出)

従業員が退職勧奨に応じる場合には、退職日や退職金などの条件を交渉し、合意に至ります。退職に関する合意がまとまった後は、合意の上で退職したことを示す合意書を作成するか、退職届を提出してもらいましょう。場合によっては守秘義務などについての合意書の締結も検討しましょう。

また、退職勧奨に応じない場合、解雇が可能な事案であれば、解雇の検討をします。

⑦社内への報告と対応

退職勧奨に応じた従業員がいた場合には、社内に報告し、穴埋め措置などの対応を行います。また、退職勧奨に応じなかった残留従業員へのモチベーション維持や、他の従業員に対する説明なども必要です。

これらは一般的な流れとなりますが、実際はその場の状況によって、すべき対応は変わってきます。

企業文化や組織内の人間関係も、退職勧奨の受け入れやすさに影響を与えます。上司と部下の信頼関係、公正な評価と透明なコミュニケーションが、退職勧奨がスムーズに行われる基盤を作ることもあります。

従業員が納得するためには事前の十分な準備が必要であり、話し合いの場での臨機応変な対応が求められることあるため、弁護士など専門家の助言とともに進めることをおすすめします。

退職勧奨の面談での伝え方・話し方

退職勧奨の面談での伝え方・話し方の具体例

信頼関係の構築が退職勧奨の前提

退職勧奨の面談での伝え方や話し方は、退職勧奨の際、特に重要です。まずは、前提となる信頼関係を築くことが大切です。この信頼関係がなければ、従業員は退職に対する不安や疑念を抱き、スムーズな会話が難しくなります。具体的には、普段からのコミュニケーションを見直し、オープンな雰囲気を醸成しておくことが求められます。

会話の入り口は従業員への配慮から

面談の進行において、まずは相手の状況や気持ちに配慮した質問から始めましょう。「最近どうですか?」や「仕事のことはどのように感じていますか?」といった軽いトピックから会話を進めると、相手はリラックスしやすくなります。

退職勧奨の理由は冷静かつ丁寧に説明

次に、退職勧奨の理由を明確に伝えることが重要です。ただし、あくまで冷静かつ丁寧な言い回しを心がけましょう。「会社としては、経営状況や組織再編の一環で、残念ながらいくつかのポジションを見直す必要があります」といった言葉を使い、事実を基に説明すれば、相手も納得しやすくなります。

条件や支援内容は具体的に提示する

また、具体的な条件やサポート体制についても詳しく説明することが欠かせません。退職金の増額や再就職支援の提案を行う場合、「退職を選択していただければ、退職金を●割上乗せをすることや、転職支援を行うことが可能です」と明確に伝えると、相手はより安心することが期待できます。

従業員の意思を尊重する姿勢が信頼を深める

大切なのは、退職を候補として検討する際に、従業員が自身の意見や気持ちを自由に表現できるような場作りを心がけることです。退職勧奨に対して拒否感を示した場合、それを無視するのではなく、「お考えをもっとお聞かせいただけますか?」と従業員の気持ちに寄り添う姿勢が信頼関係を強化します。

退職勧奨など労務問題に関するご相談は、東京都千代田区直法律事務所の弁護士まで

直法律事務所における、退職勧奨の実績

直法律事務所にも、問題社員に対する解雇・退職勧奨のご相談は頻繁に相談があります。

あるときは、業務懈怠があり、さらに情報漏洩のおそれがある従業員への対応についてご相談がありました。対象者による情報漏洩の前に急ぎ対処する必要があった事案です。

調査の結果、懲戒事由に該当する可能性が高いことが確認されたので、弁護士同席でご本人と話し合いを行い、守秘義務を含む退職合意書を締結することができました。

弁護士に相談・依頼するメリット

退職勧奨は、慎重かつ適切な対応が求められるデリケートな問題です。必要な準備を怠って退職勧奨を行った結果、トラブルに巻き込まれる可能性もあります。

弁護士に相談・依頼することで、様々な選択肢や可能性を検討することが可能となり、法的なリスクを回避し、円滑な退職を実現すること、精神的な負担を軽減すること、費用対効果が高いという多くのメリットがあります。

具体的には、以下のようなメリットが期待できます。

1. 法的なリスクを回避できる

退職勧奨の方法やタイミングについて助言する

退職勧奨における会社側の発言内容をチェックする

社員との交渉の立ち会い、必要に応じて代理人として交渉を行う

退職合意書の作成・チェックを行う

2. 円滑な退職を実現できる

退職勧奨理由の明確化・説明方法について助言する

社員の気持ちに寄り添った説明・説得の方法について助言する

退職条件(解決金や退職金の上乗せ額の相場等)の設定について助言する

退職後の再就職支援について助言する

3. 精神的な負担を軽減する

退職勧奨は、会社にとっても社員にとっても精神的に大きな負担がかかるものです。 特に社員側にとっては、突然退職勧奨をされたら、ショックを受け体調不良になったり、不安やストレスを感じ会社への不信感を持ったりすることが考えられます。

弁護士のサポートを受けることで、上記で述べた「法的なリスクの回避」と「円滑な対処の実現」への精神的負担を軽減することが可能です。

4. 費用対効果が高い

退職勧奨にまつわるトラブルは、企業にとって大きな損害賠償責任を伴う可能性があります。 弁護士に相談することで、こうしたトラブルを未然に防ぐことができ、結果的に費用対効果の高い投資となります。

なお、弁護士を選ぶ際には、労務問題に精通した弁護士を選ぶことが重要です。

退職勧奨をご検討されている企業様におかれましては、下記よりお気軽にお問い合わせください。

\初回30分無料/

【初回30分無料】お問い合わせはこちら【あわせて読みたい関連記事】

企業法務担当者が押さえるべき能力不足社員への対応方法と法的リスクを弁護士が解説

従業員の給与体系を見直したいがどうすべきか【労働条件の変更】

競業避止義務と守秘義務で企業を守る!

試用期間を延長するにはどんな理由が必要?~労務トラブルの回避~

直法律事務所では、IPO(上場準備)、上場後のサポートを行っております。

その他、プラットフォーム、クラウド、SaaSビジネスについて、ビジネスモデルが適法なのか(法規制に抵触しないか)迅速に審査の上、アドバイスいたします。お気軽にご相談ください。

ご面談でのアドバイスは当事務所のクライアントからのご紹介の場合には無料となっておりますが、別途レポート(有料)をご希望の場合は面談時にお見積り致します。