澤田直彦

監修弁護士 : 澤田直彦

弁護士法人 直法律事務所

代表弁護士

IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。

本記事では、「内部通報で把握したハラスメント疑義への適切な調査と対応方法」について、詳しくご説明します。

\初回30分無料/

【初回30分無料】お問い合わせはこちら【無料】サービス資料を受け取る当事務所では、LINEでのお問い合わせも受け付けております。お気軽にご相談ください。

登録はこちらから

![]()

パワハラ(パワーハラスメント)という言葉は広く知れ渡っていますが、具体的に何をすればパワハラになるのかはやや曖昧かもしれません。パワハラと考えられる内部通報を受けた場合、早急に事実を把握するべく調査をし、是正措置や再発防止策の策定を行うことが必要となります。

この記事では、パワハラの定義と判断基準、疑義が生じた場合の調査や再発防止策について詳しく解説します。

パワーハラスメントの定義と判断基準

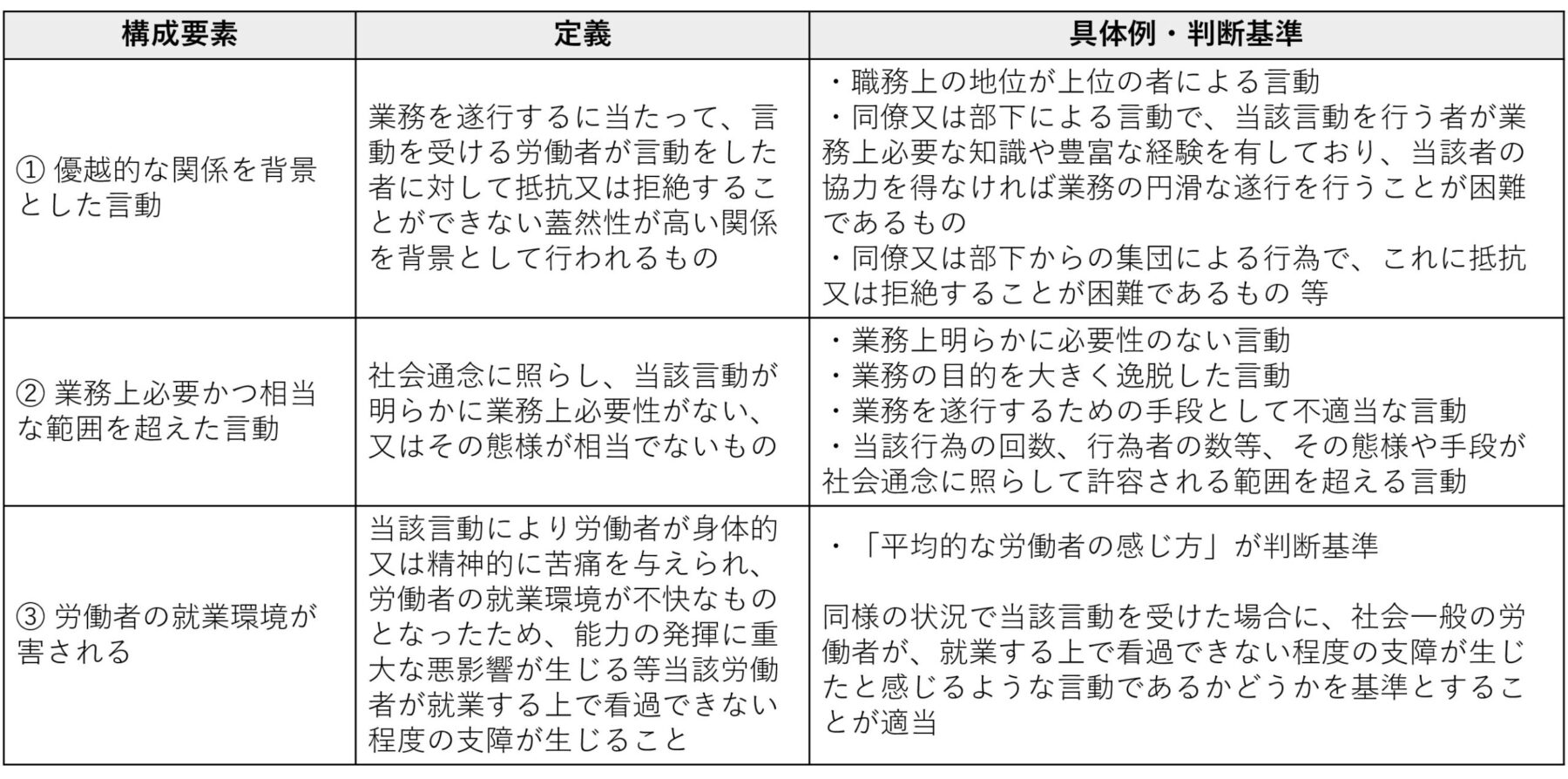

厚生労働省のいわゆるパワハラ指針(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)【令和2年6月2日適用】」)によれば、職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③の3つの要素をすべて満たすものをいいます。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

また、上司から部下ではなく、同僚間や部下から上司というパターンでも、法的にはパワハラに当たる可能性がある点にも注意が必要です。

パワハラの3つの構成要素

具体的にどういう条件が揃うとパワハラと認定されるのかは、パワハラ指針で示された職場におけるパワハラの定義が参考になります。

まず「優越的な関係を背景とした言動」とは、行為を受ける労働者が抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係のことです。

例えば、上司や上層部など職務上の地位が高い者が、新入社員や後輩など低い者に嫌がらせをするパターンが典型的です。

次に「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」とは、社会通念に照らして明らかに業務上の必要性がない行為や、態様が相当でないものを指します。

例えば、上司が部下に「飲み会は強制参加」「ミスしたら坊主」というのは、これに当てはまるでしょう。

さらに「労働者の就業環境が害される」といえるか否かは、平均的な労働者の感じ方を基準に判断されます。

例えば、ミスを犯した部下を他の社員の前で怒鳴りつけたり、懇親会に誘わないなど仲間外れにしたりするのは、これに当たる可能性が高いでしょう。

優越的な関係性の具体例

パワハラというと「上司から部下へ」の暴言や嫌がらせなどを想像する人が多いかもしれません。確かに上司から部下への対応が典型的ではありますが、業務上必要な知識や豊富な経験を有している同僚や部下が上司を含めた他の社員に対して嫌がらせ等をするのもパワハラに該当します。

また、同僚や部下が集団になって上司を含めた他の社員に対して嫌がらせをし、拒絶が難しい状態に追い込むのもパワハラになります。例えば、古参のパートタイマーが多い職場に、若手の正社員が上司として配属された際、パートタイマーらが集団で無視するといった行為も、パワハラと判断されるかもしれません。

業務の適正範囲を超える行為の判断基準

業務上必要な教育・指導・注意を行うこと自体は、正当な業務行為であり何ら責められることはありません。しかし、度を超していたり、明らかに嫌がらせとして行われていたりする場合は、業務上の目的や必要性を欠くものとして、パワハラと判断されるため注意が必要です。

例えば、上司(サービスセンター長)が部下と同僚に「意欲がない、やる気がないなら、会社を辞めるべきだと思います。当SCにとっても、会社にとっても損失そのものです。あなたの給料で業務職が何人雇えると思いますか」というメールを送ったことについて、叱咤督促する趣旨がうかがえないわけではなく目的は是認できるとしつつも、部下の「名誉感情をいたずらに毀損するものであることは明らかであり、上記送信目的が正当であったとしても、その表現において許容限度を超え、著しく相当性を欠くものであ」るとして不法行為を認定したという事例(東京高判平成17年4月20日)もありました。

このように、上司が叱咤激励の意味でメールを送ったとしても、相当性を欠いていると判断されれば不法行為になりえます。

なお、不法行為まで至らなくても、社内での懲戒処分には該当するというパワハラもあります。また、圧をかけたり、部下を詰めるなど、組織としてパフォーマンスが上がらないマネージメント行為について、法的なパワハラに該当するかは別として、人事措置として降格になるケースもあります。

パワハラが企業に与える法的リスク

企業内でパワハラが起きた場合、さまざまな法的リスクがもたらされることに注意が必要です。

考えられる法的リスクとして、以下の3つが挙げられます。

- 民法709条に基づく不法行為責任

- 民法715条に基づく使用者責任または会社法350条に基づく会社に対する損害賠償請求

- 会社の安全配慮義務または職場環境配慮義務違反による債務不履行に基づく損害賠償請求(労働契約法5条、民法415条)

ここでは、それぞれの法的リスクについて、企業が負う損害賠償の範囲とも併せながら解説します。

不法行為責任と使用者責任

まず、民法上の不法行為を構成する違法なパワハラを行った従業員は、被害者に対して不法行為責任(民法709条)を負います。他人の権利や法律上保護される利益を違法に侵害しているためです。

また、企業も、会社の従業員や代表権のない取締役等による違法なパワハラによって損害を受けた者から、民法715条に基づく使用者責任を問われ、従業員と連帯して損害賠償責任を負うことになります。パワハラを生まないような職場環境を作らなかったこと等の責任があるのです。

パワハラは一見、加害者である従業員と被害者である従業員の間だけの問題に思えるかもしれません。

しかし、会社も法的責任を負うリスクもある以上、個人間の問題として片付けるのは難しいでしょう。

安全配慮義務違反による責任

パワハラ事案の発生により、企業が安全配慮義務違反による責任を負うこともあります。

企業は、従業員に対し「働きやすい良好な職場環境を維持する義務」(職場環境配慮義務)を労働契約上の付随義務(信義則上の義務)または不法行為法上の注意義務として負っています。

これに違反した場合には債務不履行(民法415条)または不法行為(民法709条)として被害者に対し損害賠償責任を負います。つまり、従業員が精神的・肉体的に安全な環境で働けるよう、企業は必要な措置を講じなくてはいけません。

パワハラは従業員の精神的・肉体的な安全を脅かす行為である以上、企業は予防に努めるとともに、万が一起きてしまった場合も適切な事故対応に努める義務があります。

セクハラの案件ではありますが、社内でセクハラ事案が起きたものの、不適切な対応をしたことが原因で、会社の不作為による不法行為責任が認められた裁判例(山口地裁下関支部平成16年2月24日判決)があります。公的機関から匿名連絡を受けるまで措置を一切取っておらず、連絡を受けた後も社内会議でパンフレットを配って簡単な説明にとどまっていたことが、そのような判断につながっています。

なお、使用者に対する損害賠償請求をするための法的根拠として、主に不法行為(使用者責任)と債務不履行責任が考えられますが、判例によれば、いずれを主張してもよいとされています(最三小判昭和38年11月5日民集17巻11号1510頁)。

企業が負う損害賠償の範囲

企業が負う損害賠償の範囲はケースバイケースですが、一般的には以下のものが含まれると考えましょう。

- 精神的な損害に対する慰謝料 : 被害の程度により幅がある

- 傷病にかかる治療費 : 傷病治療に要した費用

- 通院交通費等の実費 : 通院に要した交通費等の費用

- 休業損害 : 傷病による休業中に得られたであろう収入

- 逸失利益 : 退職を余儀なくされた場合は半年から1年分程度の賃金、自殺まで至った場合は生涯得られたであろう収入

- 弁護士費用など紛争解決に要する費用 : 損害額の1割程度

また、企業や加害者になった従業員は、民事責任だけでなく、強要罪等の刑事責任も問われる可能性が出てきます。

さらに、職場の雰囲気や生産性の悪化、人材流出やレピュテーションの低下などさまざまなリスクに直面するのも事実です。残った従業員や取引先が「ハラスメントに適切に対応できない会社には関わりたくない」と考え、転職する人や取引停止をする取引先が増えるという流れが起きやすくなるのは想像に難くないでしょう。

パワハラ疑義が生じた場合の調査方法

パワハラの疑義がある内部通報を受けた場合、会社として直ちに調査を開始すべきです。前述のパワハラの定義と要素を理解したうえで、それらを基礎づける事実がなかったかを調査しましょう。当事者からの聴き取りを行う必要がありますが、効果的なものにするためにも、タイミングと手法を知っておくことが重要です。

なお、虚偽や濫用目的の通報が疑われる場合でも、当初から排除せず、通常の通報として調査を進めることが推奨されます。

内部通報の場合、公益通報者保護法の保護要件を満たす場合が多いため、公益通報として適切に対応することが必要です。労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)も、パワハラの相談をした労働者に対し、解雇やその他の不利益な取扱いを禁止しています。

そのため、パワハラの被害者から相談を受けた場合、相談者のプライバシーが守られるようにすることや、相談したことによりいかなる不利益な取扱いもされないようにする必要があります。

調査の結果、明らかに濫用目的の通報と認定できた場合でも、通報者への対応には慎重を期し、社会通念上相当といえる範囲での懲戒処分となるよう留意しましょう。

調査開始の判断基準

通報者からパワハラ被害の相談があった場合、最初の聴き取りの段階で、通報者の負担とならない範囲で、時間をかけて話を十分に聴き取ることが大切です。窓口担当者が勝手に重要な内容ではないと決めつけて、怠惰な姿勢で話を聞くべきではありません。通報者の話の中に重要な問題が隠れていることもあります。

また、心身の不調を訴える場合や自殺をほのめかす場合もあるでしょう。そのような場合は産業医などと連携を図り、直ちに適切な治療を受けられるよう促す必要もあります。このような意味では、調査開始の判断基準はパワハラに関する通報があった時からと考えてよいでしょう。

通報者からの聴き取りの結果、パワハラに該当しうる事実がある可能性があれば、事実関係を徹底的に調査します。事実関係の調査にあたっては、「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「どのように」していたのかを明確にするよう意識するとよいでしょう。

また、パワハラの一方の当事者の言い分だけでは、正確な事実関係の把握は困難です。そのため、通報対象者(加害者)やその周囲の従業員などからの聴き取りも必要です。

調査で確認すべき事実関係

調査で確認すべき事実関係は、以下のとおりです。当事者にヒアリングする際も、これらの情報は漏れなく入手しましょう。

| 調査項目 | 確認内容 | 具体的な調査ポイント |

|---|---|---|

| 優位性 | 優越的な関係を背景とした言動か | ・ 職位、役職、入社年次等の業務上の関係性 ・ 関連資格や学位の有無や内容 ・ 前職でのキャリア等の業務遂行能力 ・ トラブルの背景事情 |

| 適正な範囲 | 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものか | ・ 問題となった言動の目的 ・ 目的との関係で言動を選択した理由や意図 ・ 言動のあった経緯 |

| 環境悪化 | 就業環境が害されたといえるか | ・ 言動の具体的な態様 ・ 回数やその他当時の状況 ・ 言動によって生じた結果 ・ 過去における同種言動の有無 |

効果的なヒアリング手法

被通報者(加害者)へのヒアリングは、通報者への聴き取りや客観資料の収集が完了した「外堀が埋まった段階」で行うのが効果的です。ある程度ヒアリング事項を絞り込めるうえに、矛盾点があった場合でも追及しやすくなります。

なお、被通報者の同僚・上司・部下も、共犯的立場にある場合もあることから、聴き取りの順序や方法については十分な配慮が必要です。

また、部門全体に影響する事案だった場合は、アンケート調査の方式を取るとともに、人事考課上不利益に取り扱わない旨を付言して正直な回答を促しましょう。ただ、通報を受けた該当の部のみにアンケートをとると通報者の探知が容易になる場合もあることから、定期的な全社的アンケートに組み込むなどの工夫も必要です。

なお、調査担当者は、被害者のプライバシーが侵害されないよう細心の注意を払うとともに、調査に協力した従業員に対しても不利益な取扱いをしてはなりません。調査に協力したことを理由に人事考課において査定を下げる・昇給を見送るなどの対応はもってのほかです。

調査結果を踏まえた適切な対応

パワハラに関する調査をした後は、会社として事実認定を行います。確認が困難な場合などは、労働施策総合推進法30条の6に基づく調停の申請を行うこと、その他中立な第三者機関に紛争処理を委ねることの検討も必要となります。事実認定をした場合、通報者(被害者)へのフィードバックが必要になります。

また、パワハラを認定した場合、社内での処分を決めなくてはいけません。該当しない場合でも、原因分析と再発防止策を検討する必要があります。

ここでは、それぞれのフェーズにおいて求められる適切な対応について解説します。

事実認定と通報者へのフィードバック

まず、通報を受けた事案について調査結果を基に、会社として事実認定(判定)をした場合、通報者(被害者)に結果をフィードバックする必要があります。このフィードバックは速やかに行う必要がありますが、通知する調査経過や結果、是正措置の内容については、通知前に十分に精査しておくべきです。

特に、パワハラと認定されなかった場合、結論に至るまでの経緯をしっかりと説明することが大切です。通報自体が虚偽であったような場合を除き、パワハラと事実認定されなくても何らかの問題が生じていることは多く、通報者を支援するための措置はないか、通報者と話し合うなどして解決を図る場合もあります。

また、パワハラにより通報者(被害者)が退職に追い込まれていた場合、被害者の復職を認める措置が必要となります。被害者が希望するのであれば、退職前の状態に戻すことが救済となります。

他方、加害者に対する懲戒処分のみならず、必要があれば加害者と被害者を物理的に引き離す配置転換の検討が必要となる場合もあります。

その他、事案の内容や状況に応じ、被害者と加害者の間の関係改善に向けての援助・加害者の謝罪・管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相談対応等の措置などを検討しましょう。

社内処分と周知の進め方

パワハラを認定した場合、遅滞なく社内処分を行う必要があります。就業規則やその他の職場における服務規律等を定めた文書における職場におけるパワーハラスメントに関する規定等に基づき、加害者に対して必要な懲戒処分やその他の措置を講ずることが必要です。

また、パワハラの事実が認定された場合はもちろん、認定されなかった場合も、改めて職場におけるパワーハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずるようにしましょう。

厚生労働省のパワハラ指針によれば、再発防止に向けた措置を講じていると認められる例として次の対応があげられています。

- 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針及び職場におけるパワーハラスメントに係る言動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、社内報・パンフレット・社内ホームページ等の広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等すること。

- 労働者に対して職場におけるパワーハラスメントに関する意識を啓発するための研修・講習等を改めて実施すること。

なお、内部通報者や調査協力者に対しては、解雇・降格・その他の不利益な取扱いをしてはいけません。

内部通報や調査に支障が生じないよう、報復禁止規定を就業規則等に明記し、実効性を担保することが重要です。

原因分析と再発防止策の検討

パワハラが疑われる事案が発生した場合、原因を分析し、再発防止策を検討することが極めて重要になります。例え、パワハラではなかったにしても、疑われるような事実があったこと自体が職場環境に影響を与えかねないからです。

原因分析により是正が必要な部分は速やかに是正し、再発防止のためにパワハラに対する方針の社内への周知・啓発を行い、法令遵守体制の強化を図ることが求められます。

ここでは、ケース別の再発防止策のポイント、経営層への報告及び内部通報制度の活用について、意識すべきポイントを解説します。

営業担当役員のパワハラ事案の再発防止策のポイント

営業担当役員のような経営者側の行ったパワハラ行為は、属人的理由か企業風土の問題かを分析して再発防止策を策定する必要があります。

例えば、営業担当役員が「どんな手段を使ってでも新規顧客を○件増やせ」と発言した場合、その言動の背景には、ノルマ至上主義の企業風土が関係している可能性があります。このような場合、企業風土を根本的に変えないと同様の事案はまた起きるでしょう。

そのため、言動の根本的な原因が属人的理由(役員の個人的な考え方)なのか、コンプライアンス体制上の問題や企業風土に根差すものなのかを分析し、報告しなくてはいけません。

いずれにしても、パワハラが起きたら、全社的かつ抜本的な再発防止策を講じることが求められます。

また、講じていた予防措置が機能しなかった以上、予防措置の根本的な見直しも必要となるでしょう。

部下から上司への逆パワハラ事案の再発防止対策のポイント

部下の行動が叱責に対する腹いせという属人的理由に基づく場合でも、根本的な原因を究明しなくてはいけません。

そもそも、上司(部長)が日ごろから不必要かつ相当でない叱責を繰り返していたなら、その報復として部下が行動に及ぶことは十分に考えられます。この場合「まず部長がパワハラをしていて、結果として部下が逆パワハラに及んだ」と言えるため、必要な対応も異なるはずです。

仮にこのような背景を見逃したまま再発防止対策を講じても、背景となった上司の不相当な叱責が是正されないのであれば、いずれ不満をためた部下が上司に対してパワハラに該当するような言動をしてしまう日がくる可能性が高いです。

また、加害者とされた部下が一方的で不十分な調査に不満を持つことも想像に難くありません。そのため、調査の段階から部下が上司にパワハラ言動をした背景を明らかにし、上司にもパワハラに該当する言動があればこれに対する処分もするなど、根本からの是正を図る必要があります。

このように、社内からパワハラをなくすためには、パワハラの背景まで調査した上で再発防止策をとることが不可欠です。

内部通報を活用した早期発見の重要性

他のトラブルと同様、パワハラも対応が早ければ早いほど、会社に及ぼすダメージも少なく抑えられます。

そのため、できるだけ早くパワハラが疑われる事案を捕捉できるよう、内部通報制度が有効に機能する状態を保たなくてはいけません。内部通報制度が有効に機能していれば、早期に問題が把握でき、適切な調査と対応を行えます。

法的リスクを軽減し、職場環境の悪化を防ぐという意味でも非常に重要です。

内部通報制度に関するご相談は、東京都千代田区直法律事務所の弁護士まで

パワハラ、セクハラをはじめとするハラスメントは、職場環境の悪化や企業に対する社会的評判の低下を招く、憂慮すべき事態です。

普段から予防に努めるとともに、万が一疑われる事案が起きた場合は早急に捕捉し、適切な対応を講じる必要があります。そのためには、内部通報制度が有効に機能するよう体制を作るとともに、従業員に対し「何かあればすぐに報告してよいし、すべきである」という啓発を行うことが重要です。

直法律事務所においても、ご相談は随時受けつけておりますので、お困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。

\初回30分無料/

【初回30分無料】お問い合わせはこちら【無料】サービス資料を受け取る【関連記事】

【2026年施行予定】公益通報者保護法改正で企業に求められる対応とは

公益通報者保護法における不適切な通報への対応を解説

顧問弁護士とは?法律顧問契約を結ぶメリットや費用・相場について解説!【企業向け】

IPO準備企業は必読!IPOに適した内部通報制度の整備を弁護士が解説

直法律事務所では、IPO(上場準備)、上場後のサポートを行っております。

その他、プラットフォーム、クラウド、SaaSビジネスについて、ビジネスモデルが適法なのか(法規制に抵触しないか)迅速に審査の上、アドバイスいたします。お気軽にご相談ください。

ご面談でのアドバイスは当事務所のクライアントからのご紹介の場合には無料となっておりますが、別途レポート(有料)をご希望の場合は面談時にお見積り致します。

アカウントをお持ちの方は、当事務所のFacebookページもぜひご覧ください。記事掲載等のお知らせをアップしております。