澤田直彦

監修弁護士 : 澤田直彦

弁護士法人 直法律事務所

代表弁護士

IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。

本記事では、「公益通報者保護法における不適切な通報への対応」について、詳しくご説明します。

\初回30分無料/

【初回30分無料】お問い合わせはこちら【無料】サービス資料を受け取る当事務所では、LINEでのお問い合わせも受け付けております。お気軽にご相談ください。

登録はこちらから

![]()

2022年6月に改正公益通報者保護法が施行され、内部通報制度を整備する企業も増えました。2025年5月に成立した改正法(未施行)では、内部通報制度における従事者指定義務違反をしている常時使用する労働者の数が300人超の事業者が、勧告に従わない場合の命令権や命令違反時の刑事罰が新設され、内部通報制度の整備の必要性も増しています。

一方で、内部通報制度を悪用した不適切な通報も増えることが予想されます。要するに他の社員への腹いせやデマ、人を脅すなど不正な手段を使って入手した資料による通報等です。

この記事では、公益通報者保護法における不適切な通報への対応を詳しく解説します。

内部通報制度を悪用する不適切な通報の種類と対応方法

内部通報制度の本来の趣旨は、企業に自浄能力を発揮させ、法令違反行為等を是正することにあります。

このような内部通報制度の趣旨を実現するためには、通報を受けて適切な調査を行い、適切な是正措置をとる必要がありますが、不適切な通報であっても全て受け付ける必要があるとすると、適切な通報に適切に対応することが困難になるおそれがあります。そこで、適切な通報と不適切な通報を峻別する必要があります。

では、不適切な通報の類型をみていきましょう。不適切な通報の主な類型は、以下の5つです。

【不適切な通報の5つの類型】

| 類型 | 内容 |

|---|---|

| ① 客観的真実に反する通報 | 通報内容が結果的に客観的真実と相違している通報 |

| ② 不正な目的や個人的利益の実現のための通報 | もっぱら不正の目的(図利加害目的、不当な私益を図る、通報対象者を陥れる等)を実現するための通報 |

| ③ 社内で定めた手続に従わない方法でなされた通報 | 定められた様式・手順に沿っていない通報 (例:コンプライアンス部を通さず社長に直接通報) |

| ④ 資料収集に際して不正があった通報 | 不正な手段によって収集された資料に基づく通報 |

| ⑤ 名誉毀損等のおそれのある内容の通報 | 名誉毀損等の法令・服務規律違反が成立しうる通報 |

不正の目的がある通報への対処法

公益通報者保護法における保護の対象となる通報は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でないことが必要とされています(同法2条)。

また、従業員は労働契約において誠実義務を負っているため、労働契約上の債務を忠実に履行し、使用者の正当な利益を不当に侵害しないよう配慮しなくてはいけません。

つまり、「相性の悪い従業員がいるから陥れるために通報した」のような私益・他害による通報だった場合は、通報者である従業員が懲戒処分を受ける可能性が出てきます。

しかし、実際には、通報者の不正の目的の有無は、通報者の主観的認識であり、立証するのは困難な場合が多いです。

通報者の通報前後の言動や日記・メモ書き・電子メール等、通報者が何を考えて通報に至ったかを推測できる資料の収集などが現実的な調査方法になります。

不正な手段による通報資料収集への対処法

不正な手段による通報資料収集への対処法ですが、前提として労働者は秘密保持義務を負っています。

つまり、取引や職務を通じて知った秘密を、不正に利用してはいけません。

そのため、内部通報・外部通報のためだったとしても、本来は機密情報を不正に閲覧したり、コピーしたりするのは懲戒事由に該当します。

一方で、公益通報に付随する資料収集行為は公益通報者保護法により保護の対象になる場合もあります。

違法性を阻却すべきか(つまり、資料を収集したことが懲戒事由にならないと判断すべきか)は、個々の事情を総合的に考慮したうえで判断する必要があります。

資料収集行為を理由とする懲戒処分の相当性が争われた裁判例として、宮崎信用金庫事件(福岡高宮崎支判平成14年7月2日労判833号48頁)が挙げられます。

この事件では、社内の不正を追及するために資料を収集していた従業員を懲戒解雇したことに対し、その相当性が争われました。最終的には懲戒解雇を無効としたうえで、より軽い懲戒処分(出勤停止等)であれば有効とする可能性を示唆しています。

名誉毀損等のおそれのある内容の通報への対処法

通報対象者への誹謗中傷が含まれているなど、通報内容に名誉毀損等が含まれる場合の民事・刑事上の責任についても理解しておきましょう。

そもそも、民法上の名誉毀損は「故意又は過失によって社会的名誉を低下させる事実を流布し、これにより対象者の社会的評価が低下した」ことで成立します。刑事上の名誉毀損の場合、これらに加え事実を摘示しなくてはいけません。

また、違法性阻却事由(名誉毀損が違法行為と判断されない条件)は、以下の3つの条件を満たすことであるとされます。

- 公共の利害に関する事実について、

- もっばら公益を図る目的でなされ、

- 真実であることが証明されるかまたは行為者が真実と誤信したことについて確実な資料根拠に照らし相当の理由がある

これらの知識を前提として考えた場合、内部通報において秘匿性の保たれない方法を用いた場合や、外部通報を行った場合には、通報対象者や労務提供先(勤務先)の名誉・信用が毀損される可能性が出てくるでしょう。

しかし、改正公益通報者保護法では、公益通報に該当するなら、それが名誉毀損の条件を満たしているか、違法性阻却事由があるかを問わず、事業者からの損害賠償請求は常に否定されると考えられます。

なお、通報対象者が通報者に対し、自己の名誉毀損を理由に損害賠償請求をすることは可能です。

このように、違法性阻却事由がある場合や、公益通報に該当する場合であれば、名誉毀損に該当する通報をした通報者を懲戒処分の対象とすることはできません。

他方、違法性阻却事由がなく、公益通報にも該当しない場合、名誉毀損行為となる通報により企業秩序が侵害されていれば、懲戒処分の対象とすることが可能です。

客観的事実に反する通報への懲戒処分の可否

客観的事実に反する通報に対し、懲戒処分ができるかどうかは、通報者の誠実義務違反と、使用者の正当な利益侵害(業務妨害、機密情報漏洩、名誉・信用毀損)の観点から検討することになります。

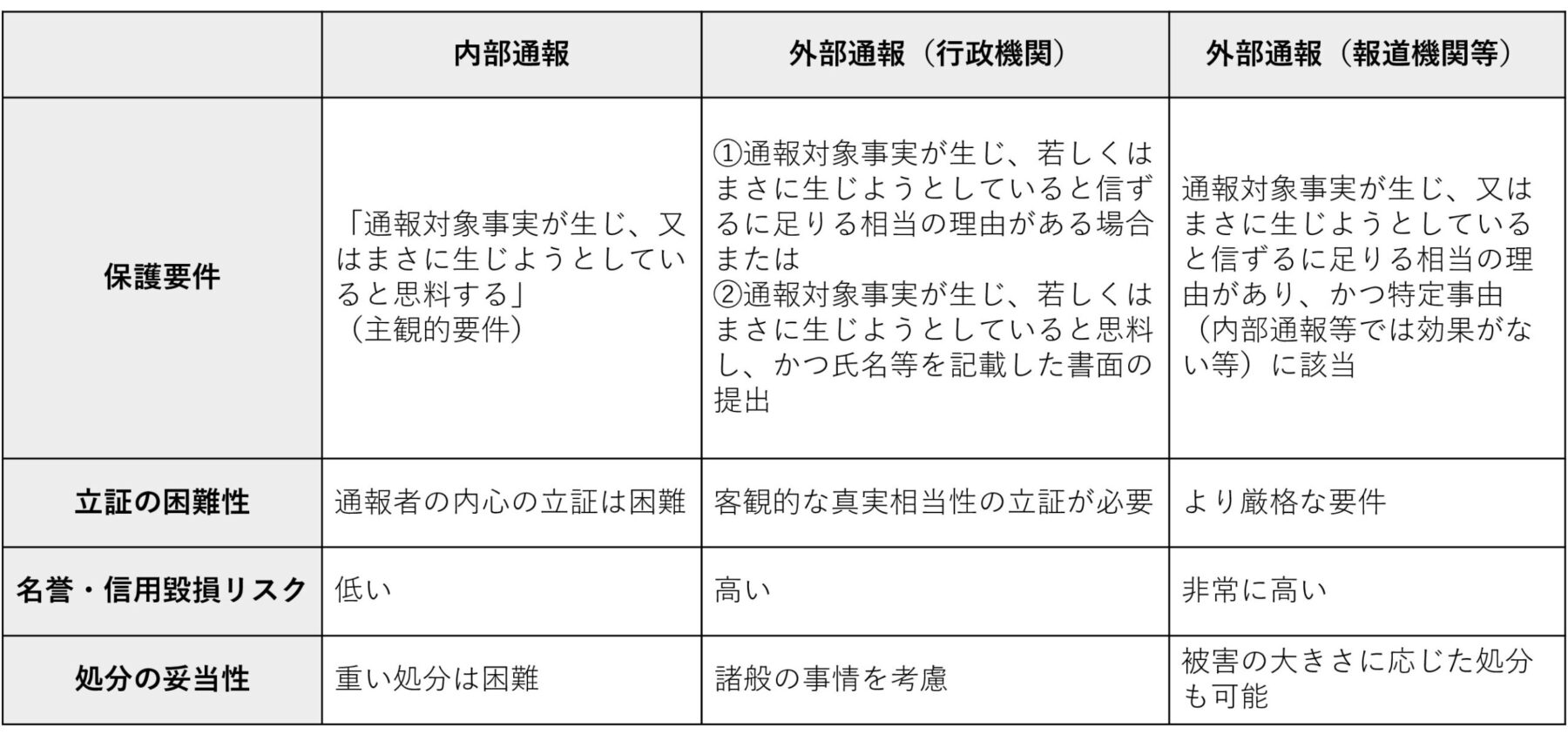

また、公益通報に該当する場合の保護要件も、内部通報か外部通報かによっても異なるため、違いを理解しましょう。

【内部通報と外部通報の保護要件の違い】

公益通報に該当しない通報は一般的な法理に基づき、不利益な取り扱いの是非を検討します。

他方、公益通報に該当しうる場合、一定の要件に該当すれば不利益取扱いを禁止されているので、公益通報者保護法で定めた保護要件に該当するかを検討することになるでしょう。

しかし、裁判実務においては、具体的事案において、公益通報に該当するか否かを問わず、一般的な法理を広く適用して妥当な判断を導くことが多いようです。つまり、公益通報者保護法の保護要件に該当するか否かによって、不利益取扱いが許容されるか否かについての判断は、大きな違いがないといえます。

すなわち、公益通報に該当しない場合でも、公益通報に該当する通報と同様の考え方を前提にして対応するのが適切と考えられます。

内部通報における虚偽通報の取扱い

虚偽通報は弊害をもたらすものであり、業務の増大や混乱、名誉や信用の毀損など、より深刻なトラブルに結びつくため、その弊害に応じて懲戒処分の対象になる可能性があります。

しかし、公益通報者保護法上、内部通報が公益通報として保護される条件は、「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合」と定められています。通報対象事実が真実かどうかについて、通報者が真実だと思っていれば足り、客観的に真実であることや、真実と思う相当の理由は不要とされているのです。

つまり、本人が通報対象事実を本当のことだと信じ込んでいたなら公益通報として保護されるため、解雇や懲戒などの不利益な取扱いを行うことはできません。

例外的に、通報者が実は通報した内容が虚偽であると認識していたことを立証できた場合、内部通報制度の利用規程違反や、業務増大や混乱により企業秩序を乱したことを理由とする懲戒処分等が可能となります。

通報者の認識を立証するためには、通報者の通報前後の言動、日記やメモ、SNS等の書き込みややり取りを十分に調査することなどが考えられます。

外部通報における虚偽通報の取扱い

前述のように、外部通報の保護要件は内部通報の場合より厳しくなっています。

行政機関等に対する公益通報の保護要件は、「通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、氏名等の一定の事項を記載した書面を提出する」場合です。

また、報道機関等への公益通報の保護要件は、「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、一定の事由に該当する」場合です。

つまり、内部通報の通報者が「通報すべき事実がある」と思っていれば公益通報として保護されますが、外部通報が公益通報として保護されるためには、少なくとも、通報対象事実が真実であると信ずるに足りる相当の理由があるか、実名での通報である必要があります。

公益通報としての保護要件を満たさない通報については、客観的な真実相当性の有無や、不正の目的の有無、通報手段の相当性などの事情を考慮して一般法理で保護が及ぶか判断することになります。

「仮に公益通報であれば保護されていた」と言えるだけの相当性があれば、一般法理においても保護され、不利益な取り扱いは原則無効になると考えましょう。

保護されない外部通報への実務対応

公益通報者保護法や一般法理によっても保護されない外部通報にどのように対処すべきでしょうか。

この点、虚偽の内部通報と同様に関係部署の業務を増大させ、混乱をもたらしますが、外部通報の場合、さらに通報対象者の名誉や信用が毀損される場合や、風評被害により取引の停止等の損害が生じる場合もあります。

そこで、懲戒処分を検討する必要がありますが、諸事情を考慮して社会通念上相当な範囲での処分でなければ、権利濫用により無効となるおそれがあります。

具体的な判断は個々のケースによっても異なりますが、真実相当性がなく、しかも、被害が会社にとって重大であるという事情がなければ、普通解雇・懲戒解雇などの重い処分は難しいと考えられます。

例えば、真実相当性は認められるものの通報先の選択が適切でなかっただけというような場合、特に慎重な量刑判断が求められます。

図利加害等の不正な目的による通報への対応策

図利加害(とりかがい)等、つまり自己または第三者の利益を図るか、他人に損害を与えるかの目的で通報をするのは、公益通報者保護法の保護対象外となっています(法第2条1項本文)。社会通念上、違法性が高いと考えられるためです。

一方で、誰かを陥れることなどを目的にした不正な通報であったとしても、真実であれば企業の自浄作用を促す部分もあります。

ここでは、図利加害等の不正な目的による通報への対応策について解説します。

内部通報における不正目的の立証方法

そもそも、内部通報は「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する」ことが保護要件であり、通報者が真実と思っていれば保護されます。

そして、通報者に不正の目的があっても、それは通報者の主観的認識であり、通常立証するのは困難です。不正の目的を立証するためには、通報者の通報前後の言動や日記・メモ書き・電子メール等、通報者が何を考えて通報に至ったかを推測できる資料を収集するなどが現実的な調査方法になります。

裁判例には、通報内容の調査結果について説明を受けたあともしつこく内部通報のメールを送り続けた従業員に対し、「自らの内部通報に理由がないことを知りつつ、かつ個人的目的の実現のために通報を行ったもの」として、不正の目的による通報であることを理由に懲戒処分が有効とされた事例もあります(東京地判平成25年3月26日労経速2179号14頁)。

外部通報における懲戒処分の有効性

不正目的で行われた外部通報についても、不正目的であれば公益通報者保護法の保護対象とはならず、通報を理由とする解雇等の懲戒処分の全てが有効となるわけではない点も内部通報の場合と同様です。

しかし、懲戒処分の有効性の判断は、従業員等が有する言論・表現の自由との関係もあり、内部通報の場合とやや異なる点に注意しましょう。

東京地判平成23年1月28日労判1029号59頁は、マスコミへの外部通報の事案について以下の点を総合的に勘案し、正当と認められる場合は、その告発事実が就業規則違反だったとしても、違法性は阻却されるという判断を示しました。

・ その目的が公益性を有しているか(目的の公益性)

・ 労働者が企業内で不正行為の是正に努力したものの改善されないなど手段・態様が目的達成のために必要かつ相当なものであるか(手段・態様の相当性)

つまり、これらの3つの条件が揃った形で外部通報がなされた場合は、通報したことを理由として解雇・懲戒処分をしても、無効になると考えられます。

また、これら3つの条件が揃ってなくても、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でないと判断されれば、権利を濫用したとして、解雇・懲戒処分は無効になります(労働契約法15条、同16条)。

通報内容の真実性と懲戒処分の関係

通報内容の真実性と懲戒処分の関係が争われた事例として、神社本庁事件判決を紹介します(東京地判令和3年3月18日労判1260号50頁)。

部長職にある者が、代表者などの背任行為を理事2名に通報した事例ですが、以下の点から懲戒解雇という処分は重すぎるため、無効と判断しています。

・ 不正目的であったとはいえない

・ 通報手段は相当性があった

実際に懲戒解雇が有効かを判断するためには、企業規模・職務内容・違反の程度・改善の余地や他事例との均衡等を考慮しなくてはいけません。

通報事実に対し調査・報告が済んだにもかかわらず、執拗に通報を続けるなど悪質な通報であれば、就業規則に定める弁明手続等をおこなった上で、普通解雇等の処分は許容されると考えられます。

人事異動を契機とした通報への適切な対処

人事異動を契機として通報が行われるのは、決して珍しくありません。例えば、転勤内示後、転勤を拒否するために転勤先の上司等の過去のパワハラを通報する場合などが考えられます。

このような場合、どう対処すべきなのか解説します。

転勤拒否目的の通報に対する調査義務

内部通報の契機が転勤を伴う人事異動を拒否するためのものであると思われるような場合、通報対象となった事実について調査をする必要がないのではないかとも思われます。

他方で、内部通報の内容が、例えば転勤先の上司が過去にパワハラをしていたことであった場合、パワハラは従業員の職場環境を害する行為であり、労働施策総合推進法において事前事後の対応が義務づけられています。

このように是正が必要な事実についての通報である以上、通報者の図利加害目的が明らかで立証できるような場合を除き、公正かつ適正に調査を実施する必要があります。通報者・被通報者・第三者へのヒアリング等、適切な調査を実施するようにしましょう。

仮に、十分な調査を行わないまま、通報者に対する転勤命令を維持した場合には、転勤命令の有効性が問題になる可能性があり、注意が必要です。

内部通報対象事実の調査と人事異動(転勤命令等)の有効性

人事異動を契機とする内部通報の場合、内部通報を理由とする報復的な人事異動ではないことが明らかであるため、不利益取扱いの問題ではありません。そして、使用者は労働契約に勤務地を限定する内容の特約がなく、就業規則や労働協約に根拠があれば、転勤を命じることが可能です。

しかし、転勤命令により通常甘受すべき程度を著しく超える不利益があるなら、転勤命令が権利濫用により無効になる可能性があります。

では、過去にパワハラをした転勤先の上司から再度のパワハラを受けるおそれがある転勤先への転勤命令は、通報者に通常甘受すべき程度を著しく越える不利益があると言えるのでしょうか。

過去のパワハラが事実であった場合、通報者は異動後、再度パワハラを受ける可能性があることは否定できません。また、過去のパワハラの内容次第では、通報者に甚大なストレスがかかり、通常甘受すべき程度を著しく越える不利益があるといえる可能性もあります。

仮に、被通報者(ここではパワハラの加害者)や被通報者の現在の上司からの聴取で、過去・現在のパワハラがないという結果であっても、このような簡単な調査だけでは、再度パワハラを受けるおそれを排除するには不十分と考えらます。

このような不十分な調査結果をもとに漫然と転勤命令を維持し、通報者が転勤したところ、通報者が被通報者からパワハラを受けた場合、その程度によっては通常甘受すべき程度を著しく超え、転勤命令が権利濫用と判断される可能性があります。

また、パワハラにより通報者が精神疾患を患ってしまった場合には、使用者の安全配慮義務違反が問われるおそれがあります。

いずれにしても、簡単な確認にとどめず、綿密な調査を行ったうえで慎重に判断しましょう。

転勤拒否目的通報後の転勤の注意すべき点

通報の対象となった事実について、通報者や被通報者、第三者などにヒアリング等の調査をし、パワハラはではなかったと判断された場合、通報者が転勤先でパワハラを受けるおそれは低く、通常甘受すべき程度を著しく越える不利益があるとはいえないと考えられ、転勤命令も有効と考えられます。

しかし、転勤後も、通報者と被通報者の関係性について、被通報者の上司やコンプライアンス部門としては注視する必要があります。通報までした以上、通報者と被通報者の関係が円滑とは言い難いはずであり、パワハラが起きるおそれは高いと考えられるためです。

社内手続違背の通報に対する懲戒処分の検討

会社で内部通報窓口を設置しているのに、いきなり社長や役員に手紙やメールを送り付けるなど、定められた通報窓口を経由しない内部通報がされることもあります。

会社として内部通報制度を設け、通報窓口で通報を受け、調査を進めるという一定の手順を踏むことで、内部通報制度の実効性を保つことができる部分もあるため、そのフローを外れる方法で通報がされると、実効性が下がりかねない点はやはり問題です。

しかし、定められた窓口を経由しなかったなどの手続違背があっても、ただちにペナルティを科すことが適切とはいえません。

ここでは、社内手続違背の通報に対する対応について解説します。

内部通報窓口を経由しない通報を理由とする処分の是非

まず、社長や役員などにいきなり手紙を送るなど内部通報窓口を経由せずに通報した場合、社内規程に定められた手続に反しており、手続違背の場合に就業規則に沿った処分を科すなどの定めがあれば、懲戒処分等の対象になる可能性があります。

しかし、当該通報が公益通報に該当する場合、会社が定めた内部通報窓口以外への通報であっても保護されます。そのため、手続違背の通報が「公益通報に該当するか」が争点になります。

つまり、公益通報に該当すれば、定められた手続きを外れていること(=手続違背)を理由に処分をすることはできないのです。

一方で、公益通報に該当しなければ処分することも可能です。しかし、手続違背があったとしても、内部通報である限り、外部通報した場合と比べれば企業秩序の侵害は限定的であり、重い処分は相当ではない場合が多いと考えられます。

内部通報前置規程違反への対応

では、社内規定で内部通報前置(外部通報に踏み切る前に内部通報を先にする制度)が定められている場合、これに反していきなり外部通報をした通報者に懲戒処分をすることはできるのでしょうか。

この点、内部通報前置を定めた規定に反する外部通報であっても、特定事由等の保護要件を満たす公益通報であれば、公益通報者保護法で保護されるため、懲戒処分をすることはできません。

この特定事由とは、例えば、通報対象事実を直接の原因として個人の財産に対し回復困難な損害が生じる場合や、会社が通報者を特定する情報を漏らすと信じるに足りる相当の理由がある場合などがこれにあてはまります。

一方、これらの要件を満たさない場合は、内部通報前置の手続きに違反したことを理由に、通報者を処分することは可能です。加えて、内部通報に比べ、企業の外に向けて情報が発信されていることから、社会的な評判が下落するなど、企業に及ぶダメージも大きくなるため、より重い処分が適切といえる場合もあると考えられます。

手続違背により通報を受けた者の守秘義務

本来、公益通報対応業務従事者は守秘義務を負います。

しかし、手続違背により、普段は公益通報対応業務に従事していない上司が内部公益通報を受けた場合、その上司が法律上の守秘義務を負うかが問題になります。

この場合、当該通報を受けた上司は、内部公益通報受付窓口で受け付ける内部公益通報についての公益通報対応業務を行っていないので、公益通報対象業務従事者に当たりません。そのため、法令上の守秘義務は負いません。

ただし、内部通報があった事項に関して通報者を特定できる情報を持っている以上、社内規程により、範囲外共有の禁止の対象となります。

通報を受けたあと、その上司が当該通報についての調査や是正等の公益通報対応業務を担うことになり、公益通報対応業務従事者として指定を受けた場合、公益通報対応業務従事者として守秘義務を負うことになります。

資料収集過程に不正を伴う通報への対応

内部通報の中には、資料収集過程に不正を伴うものも含まれます。例えば、業務外での使用が禁止されている顧客情報を、通報のために不正に閲覧・コピーすれば、それ自体、懲戒事由に該当しかねません。

なお、資料収集行為自体は公益通報者保護法の対象外ですが、付随する行為として保護される可能性があります。

ここでは、資料収集過程に不正を伴う通報への対応について詳しく解説します。

機密情報の不正閲覧 ・ コピーへの対処

労働者は労働契約上の付随義務として、営業上の秘密保持義務を負っています。事業所内の書類等の情報を持ち出すのは、これらの秘密保持義務に反するため、就業規則等の違反となり、懲戒処分の対象となる可能性があります。

ただし、収集した資料を基にして公益通報がされた場合、公益通報に付随する行為として公益通報者保護法の保護の対象になる場合があります。この場合、資料収集行為も公益通報者保護法で保護されるため、懲戒処分をすることはできません。

この点、司法書士事務所で働いていた者が、司法書士が非弁行為を行っていたことを告発するために、和解契約書の写しを取った事案について、公益通報のための必要な証拠書類の持ち出し行為は、公益通報に付随する行為として公益通報者保護法の保護の対象となるという判断をした裁判例があります(大阪高判平成21年10月16日消費者庁消費者制度課「公益通報者保護制度に関する実態調査報告書(平成25年6月)の「(参考)『公益通報関連裁判例等一覧』10事件)。

資料収集行為の懲戒事由該当性

資料収集行為が懲戒事由となる場合でも、懲戒処分の程度によっては無効な処分となる場合もあります。

具体的な判断は個々の事例によって異なりますが、勤務先の信用金庫の顧客情報を不正に入手し、外部に漏らしたことを理由にした懲戒解雇の有効性が争われた裁判で、以下の理由により懲戒解雇が無効になった裁判例もあります(宮崎信用金庫事件/福岡高宮崎支判平成14年7月2日労判833号48頁)。

・ 控訴人(懲戒解雇の対象となった元従業員)の行為には、出勤停止などより軽い処分を科すべきと解されるものが多い

一方で、勤務先の理事長らのメールファイルに不正に多数回アクセスし、添付された大量の機密文書を閲覧・印刷したことを理由とする懲戒解雇の有効性を争った裁判例(福井地判平成28年3月30日判時2298号132頁)では、アクセスした文書と本人が主張する目的との関連性が低く、アクセスの経過・頻度も本人の供述と合わない部分があるという意味で、目的の公益性が否定され、懲戒解雇が有効とされました。

違法性阻却事由の検討

内部通報のための資料の収集方法が社内規程に違反していた場合も、社内規定に違背している以上、懲戒事由には該当する可能性があります。

しかし、不正に資料収集するなどの行為も、違法な事案等を通報するための資料を準備していたという場合であれば、違法性が阻却または減殺され、懲戒処分が無効となる可能性もあります。

前述の宮崎信用金庫事件でも、内部の不正を正すという意味では一定の意義がある以上、違法性は減殺されうるとし、出席停止などの軽い処分であれば認められる旨を示唆しつつも、懲戒解雇は無効としています。

また、当該内部通報が公益通報に該当すれば、公益通報者保護法の保護の対象になるため、懲戒事由とすることはできません。内部通報の場合、公益通報として保護される範囲が広く、公益通報ではないと判断するためには通報者の認識の立証が必要となるなどハードルが高いため、公益通報としてあつかうべきケースが多いと考えられます。

そのため、実際に社内規程違反を理由に懲戒処分をするのは相当難しいと考えられます。

通報内容に名誉毀損等を伴う場合の処分検討

通報内容に通報対象者への誹謗中傷が含まれるなど名誉毀損等を伴う場合、どのような対応をするべきかが問題になります。

ここでは、対応を決めるにあたって必要な知識として、名誉毀損の成否に関する判断基準や内部通報と外部通報での違法性の違い、公益通報者保護法による保護範囲の確認について解説します。

名誉毀損の成否に関する判断基準

まず、名誉毀損というと刑事上の名誉毀損罪が思い浮かぶかもしれません。刑事上の名誉毀損罪が成立するためには、公然と、事実を摘示し、他者の社会的名誉を低下させることで成立します。

他方、民事上の名誉毀損もあります。民事上の名誉毀損は不法行為であり、これに基づき損害賠償や謝罪広告を請求することが考えられます。

民事上の名誉毀損が成立するためには、社会的評価を低下させる事実を流布したこと、これにより社会的評価が低下したことが必要です。

事実の流布については、特定少数の者に表現が示されたにすぎない場合は、当時の状況等からそれが他人に伝播する可能性が必要です(東京地判平成21年3月18日判時2040号57頁・判タ1298号182頁)。

しかし、名誉毀損による不法行為の要件に該当する場合でも、①公共の利害に関する事実について、②もっぱら公益を図る目的でなされ、③真実であることが証明される、または真実と誤信したことに相当の理由がある場合、違法性が阻却され、不法行為が成立しません。(刑事上の名誉毀損罪の違法阻却事由も同様)

この、①「公共の利害に関する事実」は、例えばまだ起訴されていない犯罪行為に関する事実等が該当します。②「もっぱら公益を図る目的」は、主な動機や目的が公益であればよく、100%公益の目的でなければいけないわけではありません。

そのため、A氏が横領をしたという通報を職場のファクシミリで送信した場合、名誉毀損を構成しうると考えられますが、横領という犯罪行為に関する事実であるため公共の利害に関する事実であり、主にこの横領行為の是正を目的に通報しており、A氏による横領が真実であるか、また、真実と誤信したことに相当の理由があれば、違法性は阻却されます。

なお、名誉毀損が疑われる事案でも、公益通報に該当する場合、公益通報者保護法7条により事業者から名誉毀損による損害賠償請求をすることはできません。つまり、会社は、公益通報の通報者に対して名誉毀損を理由とする損害賠償請求をすることができないのです。

しかし、通報対象者から損害賠償請求をされる可能性が残ることに注意が必要です。

【名誉毀損の成立要件と違法性阻却事由】

| 区分 | 要件・内容 |

|---|---|

| 民事上の名誉毀損 | ①公然性 + ②他者の社会的名誉を低下させること |

| 刑事上の名誉毀損 | ①公然性 + ②他者の社会的名誉を低下させること + ③事実の摘示(刑法230条1項) |

| 違法性阻却事由 | 以下の3要件をすべて満たす場合 ①公共の利害に関する事実について ②もっぱら公益を図る目的でなされ ③真実であることが証明される、または真実と誤信したことに相当の理由がある |

| 改正法の影響 | 公益通報に該当すれば、公益通報者保護法7条により事業者からの損害賠償請求は否定される (ただし、通報対象者個人からの請求は妨げられない) |

内部通報と外部通報での違法性の違い

内部通報では、企業不祥事型(企業ぐるみで不正を働き、隠蔽しているパターン)の場合、社会的名誉の低下自体が起きにくくなっています。内部通報をしただけでは、通報内容が外部に漏れることは考えにくいためです。

一方、従業員不正型(従業員が私利のために不正を働いているパターン)では、名誉・信用毀損のおそれがあります。万が一、内部通報の内容が真実でない場合、通報対象者の名誉・信用が不当に害されるためです。

しかし、内部通報窓口に名誉毀損等を伴う内容の通報した場合、通報を受けた者は公益通報対応業務従事者であれば法令上の、それ以外であれば社内規程で秘密保持義務を負っているため、他人に伝播する可能性がなく、名誉毀損に該当しないものと考えられます。

他方、職場のFAX等を手段として通報した場合、関係者以外に情報が漏れるおそれが高く、他人に伝播可能性があるといえるため、名誉毀損が成立しうると考えられます。

また、外部通報をした場合、企業不祥事型であっても、従業員不正型であっても、不正を疑う情報が企業外に知れ渡る可能性があるため、通報対象者個人と労務提供先の名誉や信用が毀損される可能性があります。

名誉を毀損する通報に対する処分

公益通報者保護法において、通報者がどの程度保護されるかは、状況によっても異なります。

まず、公益通報に該当する場合、事業者から通報者への損害賠償請求は否定されます。

一方で、通報対象者個人から通報者への損害賠償請求は、公益通報者保護法により妨げられることはありません。その場合は、違法性阻却事由がないか検討したうえで、請求をするか否かを判断することになります。

また、名誉毀損が成立し、違法性阻却事由もなく、公益通報にも該当しない場合、懲戒処分を科すかは企業秩序侵害の程度によって判断しなくてはいけません。この場合、基本的には刑事上または民事上の違法性が認められるようなケースでは、企業秩序が侵害されていることが多いと考えてよいでしょう。

よくある質問 (Q&A)

Q1.虚偽通報への懲戒処分の程度はどう考えるべきですか?

虚偽通報は内部通報の場合、前述のとおり、通報者が実は通報した内容が虚偽であると認識していたことを事業者側が立証できた場合のみ、当該虚偽の内部通報がもたらした弊害に応じた処分が可能になると考えられます。

虚偽通報がもたらした弊害としては、内部通報制度の規程違反、コンプライアンス担当部署の業務を不当に増大させ、また、混乱をもたらしたこと、通報対象者の名誉・信用の毀損などがあります。

ただ、通報対象者の名誉や信用は、事業者が、通報内容が真実と異なっていたという調査結果を関係者等に共有するなどの対応をすることで、かなり回復できるものと解され、このような対応を事業者が怠っていた場合、全ての責任を通報者に押しつけるのは不当と考えられます。

虚偽の外部通報がなされ、その通報について公益通報保護法や一般法理による保護の要件を満たさない場合、内部通報と同様に関係部署の業務を増大させ、混乱を招くうえに、外部通報であるために事業者の名誉や信用が毀損され、風評被害によって取引が停止されるなどの実損が生じるおそれが高まります。

そこで内部通報の場合より重い処分も可能になる場合が多いと考えられますが、真実相当性に加え、通報者の目的や通報手段の相当性など諸般の事情を考慮し、社会通念上相当な範囲内でのみ認められます。

具体的な判断は個々のケースによっても異なりますが、真実相当性がなく、しかも、被害が会社にとって重大であるという事情がなければ、普通解雇・懲戒解雇などの重い処分は難しいと考えられます。

なお、調査を進めた結果、虚偽通報と判明したものの、ある程度真実であると確証を持って通報した善意の通報者まで懲戒処分の対象とするのは慎むべきです。

善意の正当な通報と悪意の虚偽通報の違いを定義し、程度や回数、悪質性などを総合的に考慮して段階的に懲戒処分とする旨を就業規則やガイドラインで明文化し、周知しておきましょう。

Q2.通報者保護と不適切な通報者の処分は両立しますか?

内部通報制度は事業者にとってメリットがあるため、報復を恐れて通報を躊躇ってしまうことがないよう、通報した場合に通報者の意向やプライバシーが最大限に配慮され、不利益な取扱いはされないということを明確にし、事業者として真摯に取り組む姿勢を示す必要があります。

他方、不適切な通報を行う者がいた場合には、適切な内部通報制度の運用のためにも、厳正な処分が求められます。

まず、公益通報者保護法や一般法理の保護要件を満たす場合には不利益な取り扱いは禁止されており、処分の対象になりません。

そのため、保護要件を満たす通報や保護要件を満たす可能性のある通報について、しっかりと受付・調査をし、通報者を保護していくことで、通報者は保護されるということを従業員等に示していくことが大切です。

そして、これらの保護要件を満たさない場合、不適切な通報がもたらす弊害に応じ、処分の対象となります。

ただ、不適切な通報であっても、社会通念上相当な範囲を超える処分をした場合には権利濫用として無効となるばかりでなく、従業員等に通報者は保護されないという印象を不必要に強めることになるので、慎重な対応が必要です。

そこで、普段から、不正な目的の通報等は保護されないこと等を具体例などをあげてしっかりと周知することで、通報者保護と不適切な通報者の処分は両立できるものと考えます。

Q3.外部通報窓口を弁護士に委託すると費用はどのくらいかかりますか?

企業の規模や弁護士事務所によって費用は異なりますが、窓口対応の費用は月額2万円から8万円程度であることが多いようです。

内部通報に関する社内研修などを行う場合は10万円から15万円、規程の新設や変更に15万円から35万円が追加発生するのが一般的です。

このほか、数万円の初期費用・実費・日当・法律相談料などが発生します。

ハラスメントや従業員の個人的な法律相談に応じる事務所や、連絡方法(電話、メール、チャットなど)が充実した事務所も多いため、まずは料金見積もりの相談をおすすめします。

内部通報制度に関するご相談は、東京都千代田区直法律事務所の弁護士まで

証拠の収集方法に問題がある通報への対処をはじめ、内部通報制度を維持・運用するには相当の知識と配慮が求められます。

内部通報制度は、企業が自浄作用を保ち、コンプライアンスを維持するために非常に重要です。

一方で「他の従業員の行動を密告する」行為ともいえ、状況次第では他の従業員の権利や企業としての評判を害しかねない部分もあります。従業員には、セミナーやイーラーニング等で内部通報制度や公益通報者保護法に関する教育を行い、制度を不適切に利用することがないよう啓発しましょう。

直法律事務所においても、ご相談を随時受けつけておりますので、お困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。

\初回30分無料/

【初回30分無料】お問い合わせはこちら【無料】サービス資料を受け取る【関連記事】

【2026年施行予定】公益通報者保護法改正で企業に求められる対応とは

内部通報されたらどうする?調査から是正措置まで完全対応ガイド

顧問弁護士とは?法律顧問契約を結ぶメリットや費用・相場について解説!【企業向け】

IPO準備企業は必読!IPOに適した内部通報制度の整備を弁護士が解説

直法律事務所では、IPO(上場準備)、上場後のサポートを行っております。

その他、プラットフォーム、クラウド、SaaSビジネスについて、ビジネスモデルが適法なのか(法規制に抵触しないか)迅速に審査の上、アドバイスいたします。お気軽にご相談ください。

ご面談でのアドバイスは当事務所のクライアントからのご紹介の場合には無料となっておりますが、別途レポート(有料)をご希望の場合は面談時にお見積り致します。

アカウントをお持ちの方は、当事務所のFacebookページもぜひご覧ください。記事掲載等のお知らせをアップしております。