\初回30分無料/

【初回30分無料】お問い合わせはこちら当事務所では、LINEでのお問い合わせも受け付けております。お気軽にご相談ください。

登録はこちらから

![]()

【民事裁判の一連の流れ】費用や手続きの疑問に弁護士が徹底解説!

訴訟提起までの流れ

訴訟提起をすべきか否かの検討

訴訟提起以外の手段で解決することができるか否か、訴訟提起を検討する場合は以下のメリット・デメリットを総合的に検討します。

メリット

- 訴訟において勝訴する見込み

- 勝訴で得られる金額・ビジネスへの影響

- 勝訴判決を得た場合に金銭を回収できる見込み(相手の資力等)※

※相手方の資力等によっては、訴訟提起の前に仮差押えなど相手方の財産の保全を優先すべき場合があります。

デメリット

- 訴訟によるビジネスへの影響(お客様ご本人が訴訟に費やす時間も考慮)

- 弁護士費用や印紙代等

訴訟提起の準備

訴状が完成したら以下の書類などとともに裁判所に提出します。

| 訴状 | 原告の請求や主張を記載した書面。 |

|---|---|

| 証拠 | 主張を裏付けるもの。 |

| 証拠説明書 | 証拠の作成者、日付、立証趣旨等を説明する書面。 |

| 委任状 | 弁護士に訴訟を委任する場合に必要。 |

| 登記事項証明書 | 法人が訴訟当事者となる場合に必要。 |

| 収入印紙 | 訴額に応じて訴状に収入印紙を貼付。※実費 |

| 郵便切手 | 裁判所からの書類の送達に使用。 ※実費 |

お客様には、弁護士が作成した委任状に押印いただく必要があります。

訴訟の費用

訴訟提起に際して、訴状に貼付する収入印紙代や裁判所に提出する郵便切手代が必要となります。

他に、訴訟提起及び遂行のために、交通費、通信費、謄写料(コピー代)等の実費が発生します。

これらは報酬とは別に実費としてご請求いたします。

以下は収入印紙代や郵便切手代の目安です。

収入印紙の額(目安)

| 請求する金額 | 通常の訴えの提起 | 支払督促の申立 | 控訴の提起 | 上訴の提起 |

|---|---|---|---|---|

| 100万円 | 1万円 | 5千円 | 1万5千円 | 2万円 |

| 1000万円 | 5万円 | 2万5千円 | 7万5千円 | 10万円 |

| 1億円 | 32万円 | 16万円 | 48万円 | 64万円 |

郵便切手の額-訴え提起又は控訴提起の場合

当事者(原告(控訴人)、被告(被控訴人))がそれぞれ1名の場合 6,000円

当事者が1名増すごとに2,000円ずつ加算

※ただし、原告(控訴人)が複数でも、共通の代理人がいる場合は加算不要

訴状作成のための情報提供

問題となる事案について情報を持っているのはお客様です。

弁護士はお客様からの説明やお客様が提供した資料に基づき訴状を作成します。お客様からの情報提供がなければ、弁護士は訴状を作成することができないのです。つまり、訴状の作成はお客様と弁護士の共同作業となります。

そのため、お客様には、事実を可能な限り具体的かつ正確にお伝えいただくことが大切です。また、お客様にとって都合の良い事実のみならず、不利と思われる事実も全てお伝えください。弁護士が不利な事実を把握していない場合、案件の処理方針や勝敗の見込みが間違ったものになりかねず、信頼関係にも影響しかねませんのでご注意ください。

書証の重要性

訴訟において、主張を裏付けるために証拠を提出します。証拠として重要なのは、書面化された証拠(書証)です。

たとえば、契約の成立について争いがある場合、契約の成立を立証する必要がありますが、そのためには契約書や取引書類の存在が重要です。また、当事者間のやりとりに争いがあれば、それを立証するためには内容証明郵便やEメールを書証とすることが考えられます。さらに、支払ったことについて争いがあれば、支払った事実を証明するために領収書や預金通帳などを書証とすることが多いです。

争いのある事実を立証するためには法廷で証言することもできますが、裁判においては書証の証拠価値が高いとされています。

そのため、書証の有無が勝敗を左右することも多いです。書証の重要性をご理解いただき、主張している事実に関連する書類やデータ、メールなどがあれば弁護士にお知らせください。

訴状のご確認について

お客様から情報や書類の提供を受け、弁護士が訴状案を作成します。

その後、訴状案をお客様にご確認いただく手順となります。事実に接し、正確な情報を持っているのはお客様です。

弁護士が作成した訴状案が事実と異なることがないか、しっかりとご確認ください。ニュアンスの違和感などもお伝え頂けると、弁護士が正確な事実関係の把握に近づくことができますので、是非、お伝えください。また、この時点でも関連する書類等の存在を思い出した場合にはお知らせください。

ご確認頂いた訴状に問題がなければ、証拠等を整えた上で訴訟提起となります。

訴訟の流れ

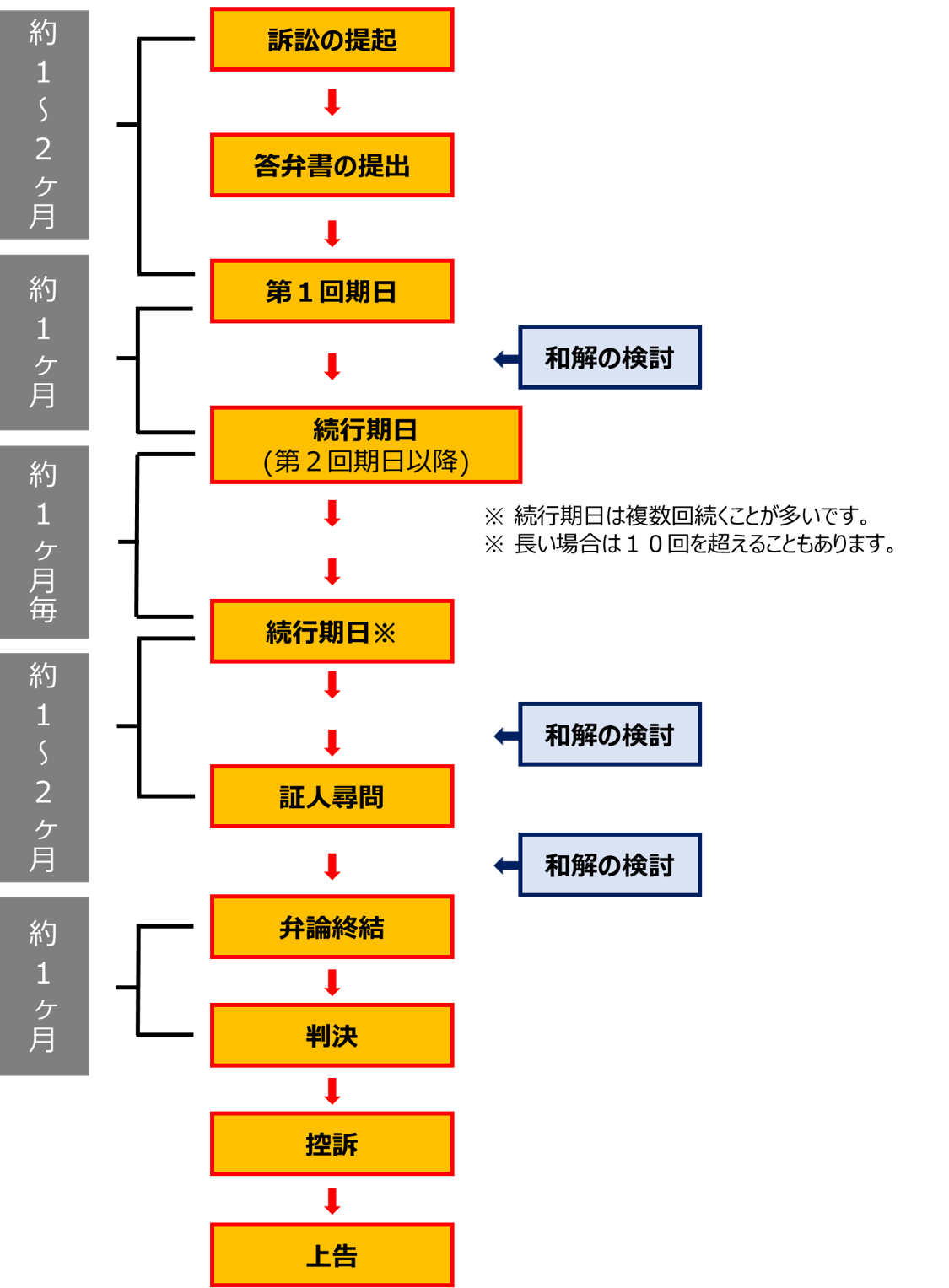

訴訟を提起した場合のフローは次の図のとおりです。

訴訟の期間

第一審(地方裁判所や簡易裁判所で行われます。)の裁判が終わるまで、平均で1年~1年半かかると言われています。

早い場合には3か月で終わることもありますが、長いと5年も10年もかかることがあります。しかし、途中で和解が成立した場合には、早期解決が可能な場合もあります。

裁判は上記のとおり1~2か月に1回のペースで進んでいきます。

裁判は期日の前に事前にお互いが裁判所に主張したいことを書いた準備書面や証拠を提出し、事前に内容を読んでから期日で話し合いをすることになっており、そのお互いの準備期間は通常1か月という慣習が定着しているからです。また、日本の裁判官は一人当たり100~250件程度の事件を担当しており、忙しいという事情も関係しています。

訴訟の提起

訴訟提起時に提出する書面

訴訟を提起する場合、

訴状、証拠、証拠説明書、委任状、登記事項証明書、収入印紙、郵券等

を裁判所に提出します。

訴状には、主として次の点を記載します。

- 当事者の特定

- 裁判所に対して求める判決の内容(請求)

- 請求を基礎づける事実の具体的な主張

また、自らの主張を裏付ける「証拠」を提出します。

証拠として特に重要なのは書面化された証拠(「書証」といいます。)です。

訴訟提起後の流れ

訴状を裁判所に提出すると、裁判所が訴状を審査し、不備がなければ訴状を受け付けます。

訴状が正式に受け付けられると裁判所は原告(原告の代理人弁護士)の意見を聴いたうえで期日を指定します。通常は訴訟の提起から1か月くらい後の日付が指定されます。

その後、裁判所が訴状等を相手方に送達します。送達されるのは、訴状・証拠・証拠説明書のそれぞれの副本、裁判所からの呼出状、答弁書に関する文書等です。

答弁書

訴状の送達を受けた被告は、口頭弁論の期日(実際には、訴状とともに裁判所から送付される呼出状に答弁書の提出期限が記載されていることが多く、その場合はその期限)までに、訴状に記載された事実関係の認否や事実・法律問題に関する主張を述べた「答弁書」を裁判所に提出します。

ただ被告の立場では十分な準備の時間がないこともあり、請求の趣旨に対する認否のみの簡単な答弁書を提出することが多いです。

このように簡単な答弁書を提出した場合、被告側としては、次の準備書面において実質的な認否や主張を行うための準備を始める必要があります。

なお、裁判をする裁判所の裁量移送を求める場合には、答弁書とは別に「移送申立書」を提出することになります。

第一回期日

第一回期日は被告側の都合を聞かずに指定されることから、被告側が出席できないことがあります。

そこで、裁判所は第一回期日に被告側が欠席しても提出された答弁書を陳述したものとみなすことができます(擬制陳述といいます)。これにより、被告側が欠席した場合であっても第一回期日において訴状の陳述と答弁書の陳述まで終わらせることができます。

通常、訴状と答弁書の陳述のほかは、今後の進行について話す程度で、争いのある事実等について具体的な話までされないことが多いです。

※原告側は欠席することはできません。

※訴訟代理人に依頼されている場合、訴訟代理人がお客様に代わって出席しますので、お客様にご出席いただく必要はありません。期日の内容については、報告書を作成し提出致します。

続行期日

第二回期日以降は、準備書面のやりとりが中心となります。そのほかは、争点の整理をし、どちらがどんな準備書面や証拠を提出するのか、どれぐらいの準備期間が必要かなどについて話し合い、確認します。

法廷に出頭あるいは傍聴しても、裁判官が弁護士に「準備書面を陳述しますか」と聞いて、弁護士が「はい、陳述します」というやり取りをして、次回の期日を調整して終わるというだけの期日が多いです。具体的なやり取りは非公開の準備室などと呼ばれる個室で行われることがほとんどです。準備室等は小さな会議室のようになっており、ざっくばらんな議論ができ、話が進みやすいからというのが主な理由です。

そのため、第1回期日は公開の法廷で簡単なやり取りを行い、2回目以降は非公開の準備室等で詳しい話をし、最後の尋問などは公開の法廷で行うという流れで進むことが多いです。

※続行期日も、お客様にご出席いただく必要はありません。訴訟代理人がお客様に代わって出席します。

※期日の内容については、報告書を作成し提出致します。

証拠調べ

訴状や答弁書、準備書面等の中で当事者が主張した事実の存否について、当事者間に争いがある場合、裁判所は、証拠や主張等の全体から、その事実があったのかなかったのかを判断します。

このような争いのある事実の存否についての裁判所の判断を、心証といいます。裁判所が心証を得るために、民事訴訟法に基づき証拠の取調べが行われます。

具体的には、証人や鑑定人等の尋問及び聴取、証拠書類や証拠物の閲読及び検査などです。

証拠書類や証拠物の閲読及び検査は、写しや写真等で行われることもありますが、原本や現物で行う場合、法廷に持参し、裁判所及び相手方の確認を受けます。証人や鑑定人等の尋問及び聴取は、通常、証人尋問期日などと呼ばれる期日(続行期日)を設けて行われます。

訴訟の終結

判決

訴状の提出により開始された訴訟手続は、様々な事由に基づき終了します。

最も典型的な手続の終了事由は、言うまでもなく判決です。

裁判所が証拠調べを行った後、原告の請求が認められる、又は認められないとの心証を得たときは、口頭弁論を終結して判断を下します。

判決の言渡し

判断は、法廷において原則として判決書の原本に基づいて言い渡されます(判決言渡し)。

判決言渡し期日には、出頭しないことが多いです。仮に敗訴判決の場合、出頭していると判決書を送達されてしまい、その日から控訴期間が始まってしまいます。これを避けるため、出頭する場合には傍聴席で聞くこともあります。しかし、判決言渡し期日では、複数の事件の判決の結果のみが簡単に読み上げられるだけで理由まで読み上げられません。そのため、あまり出頭する意味がなく、通常、判決言渡し期日の後に裁判所に電話で結果を確認します。

判決書は、言渡し後速やかに当事者双方に送達されます。 なお、被告が原告の主張した事実を争わない場合など、実質的に争いがない事件については、判決書の原本に基づかない簡易な言渡しがされることもあります。この場合には裁判所書記官が主文等を記載した調書が作成されます。

判決の言渡後について

判決に不服があれば控訴をするか検討します。控訴が可能な期間は、第一審判決正本が送達された日(現実に受け取った日とは限りません。)の翌日から起算して2週間です。

そのため、控訴を予定する場合には判決正本の送達前から検討しておく必要があります。当事務所にご依頼いただく場合には再度委任契約が必要となりますので、ご留意下さい。

なお、言渡された判決は、仮執行宣言が付された場合を除き、確定するまで強制執行の手続をとることはできません。仮執行宣言が付されている場合は、確定前に強制執行の手続をとるか否かも検討します。

和解

訴訟手続は裁判上の和解によっても終了します。裁判所は、訴訟がいかなる段階にあるかを問わず和解を試みることができます。

和解のメリットは

- 早期解決

- 敗訴リスクの回避

- 柔軟な解決

- 費用の軽減

- 任意履行の期待

などが考えられます。

和解が成立すると訴訟終了の効果が生じ、和解の結果が記載された和解調書正本は送達申請することで送達されます。和解調書は確定判決と同一の効力を有します。

取下げ及び請求の放棄・認諾

訴訟手続は、訴えの取下げ、請求の放棄・認諾によっても終了します。

訴えの取下げとは、請求について審判してほしいという要求を撤回する原告の訴訟行為です。判決言渡し前の取下げであれば、基本的に将来の同一の訴えを提起することが可能です。

請求の放棄とは、原告が、裁判所に対し、請求に理由がないことを認める意思表示をすることをいいます。

請求の認諾とは、被告が、裁判所に対し、原告の請求を認める意思表示をすることをいいます。

請求の放棄・認諾を記載した調書は確定判決と同一の効力を有します。

よくある質問(Q&A)

「民事裁判」と「刑事裁判」の違いはなんですか?

民事裁判と刑事裁判は、どちらも法的な問題を解決するための手続きですが、目的や意義、手続きが大きく異なります。

何を解決するための裁判か?

民事裁判

主にお金や権利に関するトラブルを解決するための裁判です。たとえば、貸したお金が返ってこない、契約が守られていない、隣人と境界線をめぐって争いがある、といった問題を解決します。

刑事裁判

罪を犯したと疑われている人について、本当に罪を犯したのかどうか、また、罪を犯したと認みとめられる場合には、どのような刑罰を科かすべきかを審理し、決定する手続きです。たとえば、窃盗、暴行、詐欺などの犯罪行為を行った人が裁かれます。

誰が争うのか?

民事裁判

個人や会社同士が争います。たとえば、AさんがBさんを金銭の支払いを求めて訴える、といった形です。

刑事裁判

国(検察)が犯罪を行ったとされる人を訴えます。たとえば、検察官が被疑者を起訴し、裁判を行います。

裁判の結果はどうなるのか?

民事裁判

裁判所は、誰が正しいかを判断し、お金を払うよう命じたり、特定の行為を行うよう命じたりします。

刑事裁判

裁判所は、被告人が有罪か無罪かを判断します。有罪の場合は、罰金や懲役刑などの刑罰が科されます。

どのような手続きがあるのか?

民事裁判

原告が訴訟を提起し、証拠や証言をもとに裁判が進められます。最終的に裁判官が判決を下します。

刑事裁判

警察が捜査し、検察が起訴し、裁判で検察と被告人の言い分、そして証拠や証言が検討されます。最終的に裁判官が有罪か無罪かを判断します。

「民事訴訟」と「民事調停」との違いはなんですか?

民事訴訟と民事調停は、どちらもお金や権利に関するトラブルを解決するための方法ですが、その進め方や特徴が違います。

どんな方法なのか?

民事訴訟

これは、民事訴訟法に基づいて、裁判所に判決・決定・命令を前提とした、正式にトラブルの解決をお願いする方法です。裁判官が両方の話を聞いて、誰が正しいかを決めてくれます。最終的には判決が出され、それに従う必要があります。

民事調停

これは、話し合いでトラブルを解決する方法です。裁判所が選定した中立な調停委員が、申立人と相手方、双方の意見を聞きながら、解決策を一緒に考えてくれます。調停では、お互いが納得できるような合意を目指します。

どんな時に使うのか?

民事訴訟

相手が話し合いに応じない、またはどうしても自分の権利を守りたい時に使います。裁判所の判決が出るので、法的に強制力があります。

民事調停

話し合いで解決したい、できるだけ早く、柔軟に解決したい時に使います。裁判よりも時間がかからず、費用も抑えられることが多いです。

どんな結果になるのか?

民事訴訟

裁判官が最終的な決定を下し、それに従う義務があります。たとえば、お金を払うよう命じられたり、特定の行為をやめるよう命じられたりします。

民事調停

当事者同士が話し合いで合意に達すれば、その合意内容が「調停調書」という形で残ります。この調書は、判決と同じように法的な力を持ちます。

どんな人が関わるのか?

民事訴訟

裁判官が中心となり、両当事者の話を聞いて決めます。弁護士を立てることも多いです。

民事調停

調停委員が仲介役として、両当事者の意見をまとめていきます。弁護士がいなくても進められることもあります。

ご相談は東京都千代田区直法律事務所の弁護士まで

ご相談は随時受けつけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

\初回30分無料/

【初回30分無料】お問い合わせはこちら【関連記事】

民事裁判における証人尋問の流れ・準備・手続きについて弁護士がわかりやすく解説【直法律事務所】

弁護士業務における「実費」について【直法律事務所】

弁護士に委任する際の「委任状」には何を記載するの?わかりやすく解説!

顧問弁護士とは?法律顧問契約を結ぶメリットや費用・相場について解説!【企業向け】

直法律事務所では、IPO(上場準備)、上場後のサポートを行っております。

その他、プラットフォーム、クラウド、SaaSビジネスについて、ビジネスモデルが適法なのか(法規制に抵触しないか)迅速に審査の上、アドバイスいたします。お気軽にご相談ください。

ご面談でのアドバイスは当事務所のクライアントからのご紹介の場合には無料となっておりますが、別途レポート(有料)をご希望の場合は面談時にお見積り致します。

アカウントをお持ちの方は、当事務所のFacebookページもぜひご覧ください。記事掲載等のお知らせをアップしております。