columns

弁護士コラム

遺留分侵害額請求とは?算定方法についても弁護士がわかりやすく解説

- 遺留分のトラブル

- 投稿日:2022年10月24日 |

最終更新日:2024年06月26日

遺留分侵害額請求

はじめに

遺留分侵害額請求とは、被相続人による贈与や遺贈によって、遺留分権利者の遺留分が侵害されている場合に、受贈者や受遺者に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求するものです。

この請求をできる権利を遺留分侵害額請求権といいます。

たとえば、夫が亡くなった場合に、夫のすべての財産が親しかった友人に遺贈されたときには、妻としては、夫の財産を自己の生活費に充てるといった期待が害されるおそれがあります。

遺留分侵害額請求は、このような場合に妻から友人への一定額の金銭の支払いを請求することを可能にするものであり、これによって上述の妻の期待を保護しようとするものです。

ただし、請求できる金額には後述の遺留分侵害額という限界があり、贈与された全額の請求はできないので注意が必要です。

遺留分侵害額請求権の消滅時効・除斥期間

遺留分侵害額請求権はいつまでも認められるものではなく、遺留分権利者が相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは消滅し、行使できなくなってしまいます(このような法制度を消滅時効といいます)。

「相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、単に相続が開始したことと贈与又は遺贈があったことを知っただけではなく、当該贈与や遺贈が遺留分を侵害することを知ることが必要であるとされています。

また、遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から10年間が経過した場合には消滅し、行使できなくなります。この制度を除斥期間といい、消滅時効が遺留分権利者の認識を要件としていたのに対して、除斥期間は当事者の認識を要件としていない点で異なります。

なお、遺留分侵害額請求によって生じた金銭債権については、通常の金銭債権と同様に消滅時効にかかりますので、改正民法(債権)施行前においては10年間(改正前民(債権)167①)、その施行後においては権利を行使することができることを知った時から5年間の消滅時効にかかることにご留意ください。

以上のように、遺留分侵害額請求権の行使には時間的な制限がありますので、問題が発生した場合には弁護士等の専門家へ早めに相談することをお勧めします。

相当の期限の許与

遺留分侵害額請求権は金銭の支払を求める権利であるため、被相続人(亡くなった人)から受けた遺贈の対象財産が不動産や動産である場合であって、金銭に換えることが困難なときや、請求を受けた時点では十分な資金がない場合などについては、受遺者又は受贈者としては請求に応じたくても応じることができないという不都合が生じるおそれがあります。一方で、受遺者、受贈者の利益にも一定の配慮が必要です。

そこで、受遺者又は受贈者の請求により、裁判所は、金銭債権の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができることとされています(民法1047条5項)。

裁判所が期限を許与した場合は、当該期限の許与をした金銭債務の全部又は一部について、その弁済期が変更されることになります。この期限が許与されたときは、金銭給付の請求を受けた受遺者・受贈者は、その期限内は金銭債務につき履行遅滞に陥りません(遅延損害金が発生しない)。

期限の許与の請求の行使方法に関して、遺留分権利者が金銭支払請求訴訟を提起している場合には、期限の許与の請求につき、受遺者・受贈者は抗弁として主張すればよく、反訴又は別訴の提起を要しないと解されています。

他方で、受遺者・受贈者が遺留分権利者を相手方として期限の許与を求めて訴訟を提起する場合には、期限の許与を求める訴えを提起するもので、形成の訴えとなります。

請求方法

はじめに

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が行使する旨の意思を表示して初めて効果が生じる権利(このような性質の権利を形成権といいます)であるため、遺留分が侵害された遺留分権利者の意思表示が必要となります。ただし、この際に、遺留分侵害額が具体的にいくらであるか示すことまでは必要ありません。

また、遺留分侵害額請求をするためには意思表示だけで十分であるため、行使するために訴えを提起することは必要ではありません。

請求をする相手方

遺留分侵害額請求をする相手方は、遺留分侵害額を負担する受遺者、受贈者及びその包括承継人となります。民法1046条は、受遺者の定義として、「特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人」を含むと規定していることから、特定財産承継遺言により財産を承継した相続人又は相続分の指定を受けた相続人も、遺留分侵害額の請求の相手方となります。

では、遺留分を侵害している者が複数いる場合、誰がどのような順番で負担するのでしょうか。

遺留分侵害額の負担の順番は、①受遺者、②後に贈与を受けた受贈者、③先に贈与を受けた受贈者となります。同時に複数の受贈者が贈与を受けていた場合には、贈与の目的の価額に応じて遺留分侵害額を負担します。なお、死因贈与があった場合、死因贈与を受けた受贈者は、①の受遺者に次いで②の生前贈与を受けた受贈者より先の順位で遺留分侵害額を負担するとする裁判例があります。このように、基本的に新しい遺贈や贈与から負担していくことになります。

また、各受遺者や受贈者が遺留分侵害額を負担するのは、受けた遺贈や贈与の価額を限度とします。さらに、共同相続人の一人が受遺者あるいは受贈者である場合、自らの遺留分を控除した額を限度として遺留分侵害額を負担します。

遺産分割協議の申入れ

遺留分侵害額請求と遺産分割協議について、前者は贈与や遺贈の有効性を前提とするのに対し、後者は必ずしも前提としない点で異なるものであるため、遺産分割協議の申入れは直ちに遺留分侵害額請求の意思表示とはならないのが原則です。

しかし、当該遺留分権利者が、遺贈が有効であることを前提に、受遺者に対して遺産分割協議を申し入れた場合には、通常、遺留分権利者は自身の遺留分が侵害されていれば当該侵害額について侵害者に請求する意思を有しているのが通常であるため、当該申入れには遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示が含まれているとされます。

他方、遺贈(遺言)が無効なものであると主張するように遺贈の効力を争うというときには、そういうわけにはいきません。つまり、遺贈の無効を前提とした遺産分割の申入れの趣旨であるという場合には、その申入れの中に当然に遺留分侵害額請求の意思表示を含んでいると解することはできません。

この場合には、遺留分権利者は遺贈の効力を争うことと同時に、遺贈の効力が有効であるとしても遺留分侵害請求をする旨の意思表示を仮定的に行っておく必要があります。

なぜならば、遺留分権利者が生前贈与につき訴訟上無効の主張をしさえすれば、それが根拠のない言いがかりであっても時効が進行しないとするのは相当でないとして、遺産のほとんど全部が贈与されている事実を遺留分権利者が認識している場合には、特段の事情が認められない限り、民法1048条の消滅時効が進行するとされており(最高裁平成10年6月11日判決)、遺贈が有効であると判断された場合でも遺留分侵害額請求権が行使できなくなる事態が生じるのを防ぐ必要があるためです。

| 最一小判平成10年6月11日(民集52巻4号1034頁) 「遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできない。しかし、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である。」 |

遺留分侵害額請求権の代位行使

遺留分を侵害された者の債権者は、自己の債権を保全するため、遺留分権利者に代位して、遺留分侵害額請求権を行使することができるかという問題があります。この点、判例は、民法改正前の遺留分減殺請求権の代位行使についての判断ですが、遺留分侵害額請求権が行使上の一身専属性を有するものとみて債権者による代位行使を否定しています。

ただし、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を第三者に譲渡するなど権利行使の確定的意思があることを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合は遺留分減殺請求権の代位行使が認められる可能性があります。民法改正後の遺留分侵害額請求権の代位行使についても、同様の判断がされる可能性が高いです。この点、詳しくは後述の「よくある質問」をご参照ください。

遅延損害金

遺留分侵害額請求権の行使により生じた金銭債権に係る債務については、期限の定めのない債務となり、遺留分権利者が受遺者等に対して具体的な金額を示してその履行を請求した時点で初めて履行遅滞に陥ります。

遺留分侵害額の算定方式

算定方法と計算式

遺留分侵害額は、遺留分権利者が被相続人の財産から遺留分に相当する財産を受け取ることができない場合の不足額のことをいいます。遺留分侵害額は、次の算定式で算出することができます。

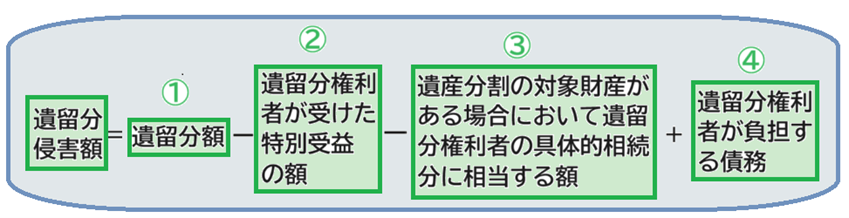

| 遺留分侵害額 =遺留分額(①) -遺留分権利者が受けた特別受益の額(②) -遺産分割の対象財産がある場合における遺留分権利者の具体的相続分に相当する額(③) +遺留分権利者が負担する債務の額(④) |

①遺留分額を算出します。

そして算出した遺留分額から、遺留分権利者が相続・遺贈・贈与によって得た積極財産(②遺留分権利者が受けた特別受益の額及び③遺産分割の対象財産がある場合における遺留分権利者の具体的相続分に相当する額)を控除します。

④相続債務がある場合には遺留分権利者が負担する債務の額を加算することによって求めます(民法1046条2項)。

算定項目

①遺留分額

遺留分額は、遺留分を算定するための財産の価額を、それぞれの遺留分権利者が有している遺留分の割合で除した額です。

詳しくは記事【法改正で遺留分制度はこう変わった!~例を用いて算定方法も解説~】をご参照ください。

②遺留分権利者が受けた特別受益の額

遺留分権利者が遺贈又は特別受益(民法903条1項)にあたる贈与を受けていた場合には、当該財産の価額が遺留分額から控除されます(1046条2項1項)。

特別受益とは、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」受けた贈与(903条1項)をいいます。「婚姻若しくは養子縁組のため…受けた贈与」とは、持参金や嫁入道具、支度金などのことをいいます。他方、「生計の資本として受けた贈与」とは、独立して世帯を持つときに住宅を建ててもらったり、営業資金を出してもらったりした場合がこれに該当します。

また、普通教育以上の学費についても、当該学費を支出するのが被相続人の資力等から当然と認められない限り、受贈者にとって将来の生計の基礎か生活能力の取得の基礎になるものといえ、「生計の資本として受けた贈与」にあたるとされています。

特別受益については、【特別受益にあたる生前贈与は、遺留分侵害の対象になる?具体例も用いて解説!】の記事もご参照ください。

③遺産分割の対象財産がある場合における遺留分権利者の具体的相続分に相当する額

遺産分割の対象となる財産がある場合には、遺留分権利者が遺産分割から取得すべき財産の価額を遺留分額から控除します(民法1046条2項2号)。

ここでいう遺産分割から取得すべき財産の価額とは、遺産が終了している場合でなくとも、遺言書による相続分の指定や特別受益(婚姻や養子縁組のため又は生計の資本としてなされた贈与)を考慮に入れた具体的相続分に基づいた場合に取得することができる価額をいいます。

④遺留分権利者が負担する債務額

遺留分侵害額の算定においては、被相続人が相続開始の時(被相続人が亡くなったとき)において有していた債務のうち、自身の相続分に応じた部分に相当する負債が加算されます。

ただし、相続人のうちの一人に対して財産全部を「相続させる」旨の遺言がされた場合、被相続人は当該相続人に相続債務を相続させる意思があったとみるべきです(相続分の指定がされた場合は相続債務も指定相続分によります)。

※別記事【遺言書作成のとき、「相続させる」と「遺贈する」では効力が変わる?】

したがって、遺留分権利者の遺留分侵害額を計算するに当たっては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を算入することはできません。

よって、上記の場合には遺留分権利者が相続によって負担すべき債務の額はゼロとなることに注意してください。

※

受遺者が相続債務を消滅させた場合、消滅した債務の額の限度で、遺留分権利者に対する意思表示により、遺留分侵害額に係る債務を消滅させることができます。すなわち、民法1047条③前段は、遺留分侵害額の請求を受けた受遺者又は受贈者が遺留分権利者の承継する相続債務について免責的債務引受、弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって、遺留分侵害額請求により負担する債務を消滅させることができると規定しています。

計算例

最後に、まとめとして実際にどのように算定されるのかについて以下の例を題材に確認します。

| 夫Aが亡くなり、Aの相続人として妻B、子C、子Dがいます。 Aの遺産が4000万円であり、Aの債務として1000万円が残されました。 また、Aは亡くなる5年前に子Cに対して営業資金として1000万円を贈与しており、亡くなる3か月前に友人Eに6000万円を贈与していました。 この場合における妻B、子C、子Dの遺留分侵害額はそれぞれいくらになるでしょうか。 |

遺留分侵害額を算定するためには、上の図①から④を算出した上で、計算式にあてはめる必要があります。

まず、①遺留分額を算出するために、遺留分額の算定の基礎となる財産額を求めます。この事例では、積極財産である遺産4000万円があり、亡くなる3か月前に生前贈与されているため、6000万円も加算されます(民法1044条1項前段)。また、亡くなる5年前に、子Cに対する営業資金としての1000万円の贈与がなされており、これは「生計の資本として受けた贈与」にあたるため、基礎財産に加算されます(同条3項)。

そのため、積極財産の合計額は11000万円となります。この合計額から債務1000万円が控除され、遺留分額算定の基礎となる財産は10000万円となります。

そして、配偶者である妻Bの遺留分の割合は4分の1であり、子であるC、Dの遺留分の割合は8分の1です。そのため、Bの遺留分額は2500万円となり、C、Dの遺留分額は1250万円となります。

次に、②遺留分権利者が受けた特別受益の額ですが、子Cが生前に受けた1000万円の贈与が特別受益に該当すると考えられますので、子Cについては1000万円が特別受益の額として算定されます。

次に、民法900条から902条と903条・904条の規定により算定した相続分に応じて③遺留分権利者が取得すべき遺産の価額を算出します。

本問における遺産分割すべき対象財産は積極財産の4000万円から債務1000万円を控除し、特別受益に該当するCへの生前贈与1000万円を加算した4000万円です。本問では遺言がないので法定相続分を前提に遺留分権利者が取得すべき遺産の価額を計算すると、妻Bは2000万円(4000万円×法定相続分2分の1)、子D及びCは1000万円(4000万円×法定相続分4分の1)です。

最後に、④遺留分権利者が負担する債務を算出します。それぞれの債務の負担額は、妻Bが500万円(負債1000万円×法定相続分2分の1)、子C、Dは各250万円(負債1000万円×法定相続分4分の1)です。

そこで、上記計算式に算出した①から④の金額を入れて算定すると、それぞれの遺留分侵害額は次のとおりです。妻Bと子Dは、Cより後に贈与を受けたEに対し、算定された遺留分侵害額請求ができることになります。

| 妻Bの遺留分侵害額 1000万円(遺留分額2500万円-遺産分割の対象財産がある場合における遺留分権利者の具体的相続分に相当する額2000万円+負債500万円) 子Cの遺留分侵害額 0万円(遺留分1250万円-特別受益1000万円-遺産分割の対象財産がある場合における遺留分権利者の具体的相続分に相当する額1000万円+負債250万円) 子Dの遺留分侵害額 500万円(遺留分1250万円-遺産分割の対象財産がある場合における遺留分権利者の具体的相続分に相当する額1000万円+負債250万円) |

よくある質問

よくある質問① 一人の相続人に財産全部(債務あり)を相続させる場合の遺留分侵害額はどのように算定するのか

質問:

亡くなったAの遺産として、預貯金等が5000万円、借金が1000万円あります。相続人はAの妻Bと子Cの二人ですが、AはCに全財産を相続させるという遺言をしていました。

この場合の遺留分侵害額はどのようになるのでしょうか?

回答:

すべての財産を特定の相続人に相続させるという趣旨の遺言は、通常、その特定の相続人に財産全部を単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと考えます。そのため、その相続人が当然に被相続人死亡の時から全財産を承継します。そして、遺産の中に借金等の金銭債務がある場合も、通常、その相続人に債務も含めてすべて相続させる意思が表示されたものと考えられるので、その相続人が債務もすべて承継します。(なお、遺言の趣旨等から相続債務について、当該相続人にすべてを相続させる意思がないことが明らかである等の特段の事情があれば別です。)

質問の場合、Cは5000万円の預貯金と借金1000万円を承継することになり、Bは預貯金も借金も承継しません。

しかし、借金の貸し手である債権者は、共同相続人に対して、法定相続分の割合で債権を行使することが可能です。本問では、C及びBに対してそれぞれ500万円の請求が可能です。遺言による相続分の指定は、債権者の関与しないところで行われているので、債権者に効力が及ばないのです。ただし、債権者が遺言による相続分の指定を承認すれば、Cに1000万円の請求をすることもできます。

このように、相続債務について、相続人間での取扱いと対債権者での取扱いが異なります。そのため、遺留分権利者の遺留分侵害額を算定するにあたり、④遺留分権利者が負担する債務として計上するべきか否かが問題となります。

この点、相続人の一人に財産全部を相続させる旨の遺言がある場合、被相続人は当該相続人に相続債務も相続させる意思があったものとみるべきなので、遺留分侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することはできません。従って、④遺留分権利者が負担する債務は0円として算定します。

本問の妻Bの遺留分侵害額を算定すると、

①遺留分額は、遺産4000万円(積極財産5000万円―消極財産1000万円=4000万円)に、相続人に配偶者と子どもがいる場合の配偶者の遺留分割合である4分の1を乗じた1000万円です。

②遺留分権利者が受けた特別受益の額について、妻Bが受けた特別受益の額はありません。

③遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体的相続分に相当する額についても、妻Bの具体的相続分はありません。

④遺留分権利者が負担する債務についても、前述のとおり妻Cが負担する債務はありません。

そのため、妻Bの遺留分侵害額は、①1000万円―②0円-③0円+④0円で算定され、1000万円となります。

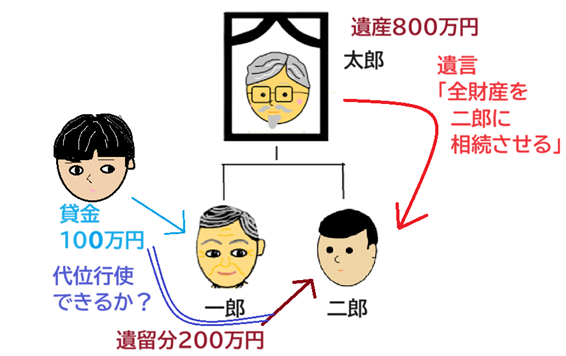

よくある質問② 遺留分侵害額請求権の代位行使はできるか

質問:

私Aは一郎さんに100万円を貸していますが、なかなか返してくれません。そんな中、一郎さんの父親である太郎さんが亡くなりました。太郎さんの妻は既に亡くなっていますが、二人の子(一郎さんと二郎さん)がいます。太郎さんには800万円の預金があると聞いていたため、一郎さんが相続したら返済してくれるのではないかと期待が高まりました。しかし、太郎さんは、「全財産を二郎に相続させる」という遺言を残していました。とはいえ、一郎さんには遺留分があるので、遺留分侵害額請求権を行使してくれればよいのですが、行使するつもりがないようです。

私Aが、債権者として一郎さんの遺留分侵害請求権を代位行使することはできるのでしょうか?

回答:

亡太郎は全財産を二郎に相続させる旨の遺言をしています。しかし、亡太郎の相続人である一郎には遺留分があるため、二郎に対して遺留分侵害額請求権を行使することができます。全相続人の遺留分は、合わせて遺産の二分の一まで認められます。ご質問のケースのように相続人が子のみの場合、遺産の総額の半分が遺留分の合計となり、これを各相続人等分します。つまり、一郎と二郎の遺留分の合計は遺産の半分の400万円で、一郎の遺留分はその半分の200万円です。

一郎の遺留分は遺言によって侵害されているので、一郎が遺留分侵害額請求権を行使すればよいのですが、行使しない場合に債権者Aが一郎に代わってこの請求権を行使できるのか問題となります。

この点、基本的には債権者が遺留分権利者に代わって遺留分侵害額請求権を行使することはできないと考えられます。つまり、債権者Aは、一郎に代位して遺留分侵害額請求権を行使することができません。ただし、一郎が、遺留分侵害額請求権を第三者に譲渡するなど、遺留分侵害額請求権を行使するという確定的な意思を外部に表明したと認められる特段の事情があれば、代位行使が認められる可能性があります。

最高裁判所は、平成30年の改正前の民法における遺留分減殺請求権についての判断ではありますが、「遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができないと解するのが相当である。」としました。これは、民法改正により遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権という金銭債権に変更されても、同様に考えることができると思われます。

東京都千代田区の遺産相続に強い弁護士なら直法律事務所

遺留分侵害額の計算例をご紹介しましたが、複数の贈与・遺贈があったり、債務があるとその計算方法は非常に複雑になることもあります。

遺留分侵害に関する交渉が効を奏しなければ、家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。

その場合の管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所(家事法245条1項)となります。

民事訴訟法で認められている被相続人の相続開始の時の住所地(民訴5条14号)に管轄はないことにご留意ください。

遺留分侵害額を請求する場合・請求された場合どちらに関しても、当事務所ではお客様の状況・悩みに合わせて適切にサポートすることが可能です。

お困りの際は、お早めにお問い合わせください。

※遺留分に関する弁護士費用は、こちらのページからご確認いただけます。

遺留分についてお悩みの方へ

遺留分額の計算から協議、まとまらない場合は遺留分侵害額請求訴訟まで、ご依頼者様の意向を汲み取りながら、プロの弁護士が適正に解決を図ります。お悩みの方はお早めにご連絡ください。

初回相談は

0

円

初回相談は

0

円

相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください

ご相談はお気軽に

- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください

事務所紹介

事務所紹介 アクセス

アクセス

メールで

メールで