columns

弁護士コラム

遺言書作成時の注意点!私道と金融資産の記載方法を徹底解説

- 家族信託・遺言書作成

- 投稿日:2025年03月21日 |

最終更新日:2025年04月12日

- Q

-

私には妻と娘が2人いて、不動産会社を営んでいます。義兄が先日亡くなり、自分の先々のことも考えるようになりました。特に心配なのが、事業用不動産と私道を含む資産の承継です。複数の金融機関に分散している金融資産や現金についても遺言書にどうやって書くべきか正直よくわかりません。

私が亡くなったあとも娘たちには仲良くしてほしいので、トラブルを防ぐ記載方法や遺言執行時の手続き、費用について教えてください。

- Answer

-

私道の開設・廃止は私権の行使として行うことができます。そのため、私道となっている土地の処分についても一定の制約はあるものの自由に行うことが可能です。私道となっている土地を特定の相続人に相続させたい場合、その意思を実現するためには遺言書に明確にその旨を記載しなくてはいけません。

また、金融資産についても相続方法を指定したい場合、金融資産についての表記が曖昧過ぎるとどの金融資産を相続させたいのかがわからず、意図する相続が実現しないこともあります。他方、特定しすぎると、状況による変化に対応できず、やはり意図する相続が実現しない結果になりかねません。そこで、金融機関名とその支店名は明記しつつ、変更がありうる口座番号等は記載せず、「一切の金融資産」など包括的な表現を用いるなどの状況による配慮が必要です。

この記事では、相続財産に私道となっている土地や、複数の金融機関にまたがって保管されている金融資産がある場合の遺言書への記載に関する注意点について詳しく解説します。また、遺産分割をする時の実務的な注意点についても触れているので、相続対策について考えるなら、ぜひ参考にしてください。

相続財産に私道や金融資産、現金が含まれる場合、遺言書への記載方法いかんによってはトラブルが起きうるため配慮が必要です。この記事では、これらの資産についての遺言書への望ましい記載方法について、その他相続分配時の実務的な注意点も絡めながら詳しく解説します。相続対策をお考えで、第一歩として遺言書の書き方にお悩みでしたら、ぜひ参考にしてください。

目次

遺言書への私道の記載に関する注意点

私道とは、私人が築造・管理する道路のことです。これに対し、国や自治体が築造・管理する道路のことを公道と言います。私人とは、国家または公的な地位を離れた一個人を指す言葉で、わかりやすく言うと「一般人」を指すと考えましょう。ここでは、財産に私道が含まれる場合、どのように遺言書に記載するべきかを解説します。

私道の所有権と遺言書への記載

私道は、一定の制約はあるものの、開設・廃止および構成する敷地の処分は私権の行使として基本的に自由に行えます。そのため、私道を構成する敷地である土地についても、相続が発生したら、被相続人から相続人に引き継がれる相続財産に含まれます。

このため、基本的な考え方としては、遺言書にあらかじめ私道を構成する敷地の扱いについて記載しておけば、遺言書の内容を優先して遺産の分配が実行されます。ただし、遺言書に記載しておかなかった場合は、遺産分割協議によって取得者を決定しなくてはいけません。また、遺言書に記載したものの、相続人全員が遺産分割協議によることを希望した場合も、遺産分割協議を経て取得者が決定されます。

以下、関連する項目について、遺言書に記載がある場合とない場合とでどのように結果が異なるかをまとめました。

【記載の有無による結果の違い】

| 項目 | 遺言書に記載がある場合 | 遺言書に記載がない場合 |

| 所有権の帰属 | 遺言書で指定された相続人に相続される | 遺産分割協議によって取得者が決定 |

| 権利の取得時期 | 遺言の効力発生時に権利移転が確定 | 遺産分割協議が成立するまで確定しない |

| 手続きの要否 | 遺言執行のみで完了 | 共同相続人全員による遺産分割協議が必要 |

| 他の相続人との関係 | 遺言の内容に基づき権利関係が明確 | 他の相続人との調整や代償金支払いが必要となる可能性あり |

| 隣接地との関係 | 遺言内容に沿った権利関係が成立 | 隣接地の相続人であっても自動的な権利取得はない |

いずれにしても、私道を構成する敷地も遺産の一部として扱われる以上、遺言書への記載は権利関係を明確にするために非常に重要です。記載がなかった場合、遺産分割協議を経て扱いを決めますが、誰が取得するかなどを巡って相続人間でトラブルになる可能性が高いため注意しましょう。

私道の相続に関する実務上の留意点

私道を構成する敷地について具体的な扱いを遺言書に盛り込まなかった場合や、盛り込んでいても相続人全員が遺産分割協議をすることを希望した場合は、遺産分割協議を経てその扱いを決定することになります。

通常、私道は隣接する土地を利用している者が利用することになります。そのため、私道に隣接する土地を取得する相続人が私道を構成する土地も取得できるようにしておくのが便宜です。そこで、遺言書を作成する場合には、隣接する土地を相続する者に私道となっている土地を相続させるような内容を遺言書に盛り込むとともに、他の相続人には現金や金融資産など、他の資産を相続させることで調整を図りましょう。

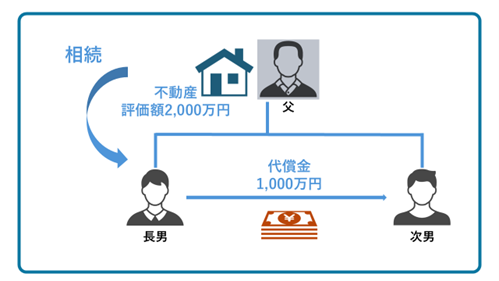

また、遺産分割協議をする場合で他にめぼしい遺産がないような場合、私道に隣接する土地および私道を構成する土地を取得する相続人から、他の相続人に代償金を支払うことで公平性を確保する方法も考えられます(代償分割)。

例えば、以下の図のように父親が保有していた私道および私道に隣接する土地および家屋(評価額2,000万円)を長男が相続した場合、長男が次男に1,000万円の現金を渡すことで調整可能です。

遺言書への金融資産の記載に関する注意点

財産に株式が含まれていたり、証券口座を複数保有していたりした場合、遺言書への書き方次第でトラブルが起きるため注意が必要です。具体的なトラブル事例と対応策・解決方法を以下の表にまとめました。

【金融資産記載の主なトラブル事例と対応策】

| トラブル事例 | 問題の内容 | 対応策・解決方法 |

| 「有価証券」の範囲解釈 | 「有価証券を遺贈する」という記載で、預金も含まれるかで争いが発生 | ・遺言書作成時に有価証券の範囲を明確に記載する ・含まれる商品を具体的に列挙する |

| 「株式」の範囲解釈 | 証券会社の口座名義での「株式」記載で、投資信託等も含まれるかで争いが発生 | ・株式以外の金融商品も含める場合は明確に記載する ・投資信託等は別途明記する |

| ワラント債(新株予約権付社債)の取扱い | 遺言書作成時と効力発生時で、取引商品の内容が変更され、対象から外れた | ・取引内容の変動を考慮した包括的な記載をする ・具体的商品名の記載は避ける |

| 証券口座の変更 | 口座番号等の変更により、遺言書の記載内容と実際の状況が不一致 | ・証券会社名と支店名のみの記載にとどめる ・包括的な表現方法を採用する |

これらのトラブルを避けるためには、以下のポイントを意識しましょう。

- 残高証明書等に基づいて正確に記載する

- 将来の取引内容の変動を考慮する

- 包括的な記載方法を検討する

- 特定性と柔軟性のバランスを取る

どの金融商品をどれだけ持っているかという情報は、残高証明書等を見て書くのが最も正確です。

また、金融商品に限らず、財産の内容について遺言書に曖昧な表現で書くと、遺言者の意思に沿う特定ができないおそれがあるため、ある程度の特定は必須です。ただし、ワラント債(新株予約権付社債)など取引商品の内容が変更されうる金融商品がある場合は、その点も考慮して記載しましょう。

さらに、金融商品の場合、取引内容や口座番号が変わるなど独特な事情があるため、特定性と柔軟性のバランスを取るとともに、ある程度包括的な記載方法を検討しましょう。一例として、「〇〇証券〇〇支店口座番号〇〇で保管中の預り金・有価証券・投資信託・その他一切の金融資産」と書くことが考えられます。

有価証券・預金・株式の明記方法

財産に金融資産が含まれる場合は、残高証明書等に基づき正確な情報を記載することが重要ですが、その他にも注意すべき点があるため、表にまとめました。

【金融資産種類別の望ましい記載方法】

| 資産種類 | 具体的な記載例 | 避けるべき記載例 | 記載時の注意点 |

| 有価証券(総合) | 「〇〇証券〇〇支店口座番号〇〇で保管中の預り金・有価証券・投資信託・その他一切の金融資産」 | 「有価証券一式」 | ・包括的な表現を用いる ・証券会社と支店名は明記する |

| 預金 | 「〇〇銀行〇〇支店の預金口座(普通・定期)に預け入れている一切の預金」 | 「預金全て」 | ・金融機関名と支店名を明記する ・預金の種類を含める |

| 株式 | 「〇〇証券〇〇支店に保管の株式及び投資信託等の有価証券一切」 | 「保有株式」のみの記載 | ・投資信託等も含める場合は明記する ・包括的な表現を用いる |

| 投資信託 | 「〇〇証券〇〇支店で保管中の投資信託を含む金融商品一切」 | 「投資信託」のみの記載 | ・他の金融商品との関係を明確にする ・包括的な表現を用いる |

前述したように、金融商品の場合は、契約から時間が経過すると、取引内容や口座番号が変わることがあり得ます。遺言書を書いた当初と、相続が発生する直前とで状況が変わり得ることもあるため、その点を考慮して記載しましょう。「金融商品一切」などできるだけ包括的な表現とともに、金融機関名・支店名は必ず記載して対象を限定するようにしましょう。

ただし、遺言書作成後に口座番号が変更されることが予想されるような場合、口座番号の記載はしないなどの配慮が求められます。

また、誤解を招かない明確な表現を使用するとともに、遺留分が侵害されるような相続人や法定相続分以下の財産を相続することになる相続人が出る場合はその理由を説明するなど、トラブルを防止するための記載も重要です。

取引内容の変動リスクへの対応

遺言書を書いた当初から有価証券の種類や預金口座など取引内容に変動があった場合、最も良いのはその都度遺言書を書き直すことです。ただし、手間がかかるうえに、公正証書遺言にしていた場合は作成手数料を払わなくてはいけません。

都度書き直すのが難しい場合は、「〇〇証券〇〇支店に保管の株式及び投資信託等の有価証券一切」など包括的な文言を使いましょう。

「金融資産」に現金が含まれるか

企業会計原則においては、現金も金融資産に含まれるとされています。しかし、これはあくまで企業=会社での考え方の話であり、個人において必ずしも当てはまるとは限りません。

遺言者が相続の対象として「金融資産」と記載した場合、これに現金が含まれるかどうかは、遺言者本人の意思を解釈して決することになりますが、解釈によって争いの元となります。トラブルを回避するためには、以下のように金融資産に現金を含むのか否かがはっきり分かるように記載しましょう。

【金融資産における現金の取扱いパターン別対応表】

| 状況 | 問題点 | 推奨される対応方法 |

| 金融資産と現金を区別する必要がある場合 | 「金融資産」に現金が含まれるか否かが不明確 | 「現金及び金融資産」と明確に区分して記載 |

| 金融機関保管の現金 | 「金融資産」に含まれるか判断が困難 | 「〇〇銀行〇〇支店又は自宅や貸金庫に存する遺言者所有の現金及び金融資産」等と記載 |

| 自宅保管の現金 | 金融資産との区別が不明確 | 現金の保管場所と金額を具体的に記載 |

| 解約換金後の現金 | 換金後の取扱いが不明確 | 「〇〇銀行〇〇支店に存する遺言者所有の金融資産の全てを適宜解約換金した上」と明記 |

現金と金融資産の区分

前述したように、金融資産に現金を含める場合は「現金を含む金融資産」と明示的に記載するようにしましょう。

また、保管場所がわからないと相続人で分配することもできないため、具体的に特定できる形で書きましょう。

さらに、有価証券などの金融商品や養老保険の満期保険金請求権を遺言者が有している場合、その分配や換金の手続きを明記しておいたほうがよいでしょう。現実的には金融機関や保険会社に連絡することになるため、その点を盛り込んでおくと親切です。

相続分配時の実務的な注意点

相続が開始した場合、遺言書があれば遺言書の内容または遺産分割協議に従って遺産を分割します。しかし、相続が発生すると葬儀などの費用もすぐに必要になります。この葬儀費用などを相続財産から支出するケースも多くあります。このように相続財産から支出したい費用がある場合、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。

この点、葬儀費用や遺産の管理費用の負担については、別記事にて詳しく解説していますので、ご参照ください。

・「葬儀費用は誰が負担する?相続財産から葬儀代の支払いはできる?」

・「遺産の管理費用は誰が負担するの?相続に強い弁護士が解説!」

遺言書では、相続発生後に遺言書の内容を実現する役割を担う人として、遺言執行者を指定することができます。遺言執行者には、未成年者や破産者はなることはできませんが、法人や団体もなることができます。

では、誰を遺言執行者に指名すべきでしょうか。被相続人の長男など相続人から指名することもできますが、手続のために手間がかかり、他の相続人との人間関係が悪化する恐れもあるため、慎重に検討する必要があります。

そこで、弁護士など外部の第三者を遺言執行者として指定することも検討しましょう。遺言の執行時期は、遺言作成時期より何十年後となることもあります。そのため、弁護士法人などの法人や団体であれば、個人の健康問題などに左右されないというメリットもあります。

なお、遺言執行者が指定されていなかった場合は、家庭裁判所で選任してもらうことができます。

遺言執行者が遺言執行のために必要な費用を出した場合は、相続人に対し、その費用を払うよう求めることが可能です(費用償還請求権、民法1012条3項、同650条)。また、遺言に報酬の定めがあればそれに従い、ない場合は家庭裁判所に申立をすることで報酬を請求できます(民法1018条・民法648条2・3項)。

ただし、同時に以下の義務を負うことに注意しなくてはいけません。

- 善良な管理者としての注意義務(民法1012条3項、同644条)

一般的・客観的に要求される程度の注意を追い、職務を遂行しなくてはいけない - 報告義務(民法1012条3項、同645条)

相続人から要求があれば、いつでも遺言執行の状況を報告しなくてはいけない - 受取物等の引渡し義務(民法1012条3項、同646条)

遺言執行にあたり受領した金銭その他の財産を、遺言の趣旨に従い相続人、受遺者に引き渡す義務を負う - 補償義務(民法1012条3項、同647条)

遺言執行に当たって受領した金銭を自己のために消費し、損害を与えたなら利息の支払いや賠償をしなくてはいけない - 任務の開始義務(民法1007条)

遺言執行者になることを承諾したなら、直ちにその任務を開始する - 財産目録の作成・交付義務(民法1011条)

遅滞なく、相続財産の目録を作成し、相続人に交付する

このように、遺言執行者に任命された者は、相続人から問い合わせがあれば遺言の執行状況について答える義務があります。トラブルを防止するためにも、手続きの透明性を確保するのが重要です。

なお、遺言執行者を置く場合、相続人の中から選ぶ場合でも、弁護士など外部の第三者に依頼する場合でも、報酬を払うことになります。そのため、遺言執行者に支払う報酬や費用を想定しておくことが必要です。第三者に依頼する場合には、事前に見積を取得しておくことも大切です。

東京都千代田区の遺産相続に強い弁護士なら直法律事務所

遺言書は、書き方に気を付けないと、相続人間でのトラブルにつながりかねません。必要な情報が適確に伝わるようにするのには工夫が必要になるため、本記事を参考にし、まずは何を書くべきか情報を整理しましょう。

ただし、この記事で示したのはあくまで一例であり、実際の書き方は個々のケースによっても異なるのが実情です。状況次第では、書き方を調整した方が良いため、弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを仰ぐのをおすすめします。

家族信託・遺言書作成についてお悩みの方へ

相続においては、「自分が亡くなったあと、どうしたらよいのか」とお悩みの方も多くいらっしゃると思います。当サービスでは、家族信託・遺言書の作成に関しても、ご依頼者様のニーズに沿った、適切な対策・アドバイス・サポートをプロの弁護士がおこないます。お悩みの方はお早めにご連絡ください。

初回相談は

0

円

初回相談は

0

円

相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください

ご相談はお気軽に

- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください

事務所紹介

事務所紹介 アクセス

アクセス

メールで

メールで