columns

弁護士コラム

包括遺贈と特定遺贈の違いは?無効になるケースも解説!

- 家族信託・遺言書作成

- 投稿日:2023年07月24日 |

最終更新日:2024年06月03日

- Q

- 遺言上で、同等の金額であっても「遺産の一定割合を譲る」と「〇〇の土地と家を譲る」では効力が変わるのでしょうか?

- Answer

-

「遺産の一定割合を譲る」とするものを包括遺贈といい、「〇〇の土地と家を譲る」とするのは特定遺贈といいます。

包括遺贈と特定遺贈はどのような効力の違いがあるのか、本記事で詳しく説明します。

目次

包括遺贈

包括遺贈とは

包括遺贈は、積極・消極の財産を包括する相続財産の全部または一定の割合を受遺者に取得させようとする遺贈のことをいいます。

被相続人に属した権利のみならず、義務も含めて受遺者に承継されます(896条)。

包括遺贈の効力

包括遺贈を受ける者を包括受遺者といい、相続人と同一の権利義務を有します(990条)。包括遺贈により単独相続したのと同一の効力が生じます。

包括受遺者は相続開始の時から、被相続人に属した、一身専属権を除く一切の権利義務を当然に承継することになります(896条)。

包括受遺者は相続開始と同時に、相続人及び他の包括受遺者と、受遺分・相続分の割合に応じて、遺産を共有し(898条、899条)、遺産分割をすることになります(906条以下)。 相続分の取戻し(905条)の規定の適用を受け、放棄・承認についても、相続人の場合(915条以下) と同様です。

しかし、遺贈であるため、遺言者が死亡する以前に包括受遺者が死亡したときは、特に、遺言で意思表示していない限り、遺贈の効力が生じません(994条)。なお、この場合には相続のような代襲は認められません。

相続放棄の場合

包括受遺者の一人が相続放棄した場合、包括受遺者の受遺分は誰に帰属するのでしょうか。

他の包括受遺者がいる場合、その者に相続放棄した包括受遺者の受遺分も帰属することになるのか問題となります。

この点、相続放棄した包括受遺者の受遺分は、相続人に帰属し、他の包括受遺者の受遺分には影響しないと解されています(995条)。

同様に、相続人の一人が相続放棄をしても、それによって包括受遺者の受遺分が増加することもありません。

第三者との対抗関係

下級審判決によれば、「民法990条の規定にかかわらず、包括遺贈による所有権の移転は、民法177条にいう「不動産に関する物権の得喪及び変更」に該当し、そのような物権変動を受けた他の者との関係では、対抗問題となり、原則として民法177条にいう「第三者」に該当すると解すべきである。」とされています。民法177条にいう「第三者」に該当する者に対しては、対抗要件を有しない限り権利の主張が認められません。

つまり、包括受遺者は、包括遺贈された財産の中に不動産が含まれる場合、対抗要件を具備しなければ、相続人以外の者に対して、当該不動産の遺贈を受けたことを主張できません。

包括受遺者と相続人の違い

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有すると民法上定められており(990条)、包括受遺者と相続人はほとんどの点で共通しています。

もっとも、以下のような相違点があります。

- 包括受遺者には遺留分がない(遺留分侵害請求の対象にはなることに注意しましょう)

- 包括受遺者には代襲相続は認められない

- 包括受遺者に特別受益や寄与分の適用はない

- 包括受遺者は、遺贈される財産中に不動産が含まれている場合、遺贈による登記は共同申請となる

- 法人も包括受遺者になることができる

- 割合的包括遺贈の場合、他の共同相続人や他の包括遺贈者の放棄があっても、包括受遺者の受遺分は増加しない

特定遺贈

特定遺贈とは

特定遺贈とは、遺言者の有する特定の財産を具体的に特定したうえで、遺贈の目的とし無償で与える遺贈のことをいいます。配偶者居住権の遺贈や債務の免除も特定遺贈にあたります。

「甲土地」、「Xに対する貸金全部」というように、遺贈の目的が特定物又は特定の債権の場合を、特定物遺贈といいます。

「商品倉庫の中のワイン50本」というように、種類は定めてあるものの、具体的にどのワインと特定できない場合を不特定物遺贈といいます。

「現金100万円」といった場合も不特定物遺贈にあたり、特に金銭遺贈とよびます。

いずれの場合にも遺留分の制限があります(946条)。

特定遺贈の効力とは

特定物遺贈がなされた場合に、物権的効果が生じ、遺言者の死亡と同時に遺贈の目的物が直接受遺者に移転するのでしょうか。それとも、 債権的効力を生ずるにとどまり、受遺者は遺贈義務者に対して目的物の移転を請求できる債権を取得するにすぎないのでしょうか。

多数説によれば、遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じる(985条1項)ため、遺贈も遺言者が死亡した時点で、遺贈の目的物に関する権利義務が遺言者から受遺者に移転すると解されています。

判例も、「遺贈の対象となる権利は遺贈の効力発生と同時に当然に受遺者に移転する」としており、物権的効力が生じるとしています。

ただし、停止条件付遺贈の場合、条件が成就するまで(985条2項)目的物の権利は移転しません。

また、遺贈の目的物が第三者の所有物であるといった障害がある場合にも、その障害がなくなるまで、目的物の権利は移転しません。

また、債権の遺贈の場合は、遺贈の効力が生じると同時に受遺者は債権を取り立てることができることになります。

相続法の改正により、遺贈義務者は、原則として、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時の状態で引き渡し又は移転する義務を負うこととされました(998条)。そして、遺言者がその遺言において別段の意思を表示した場合には、その意思に従うこととされました(同条ただし書き)。

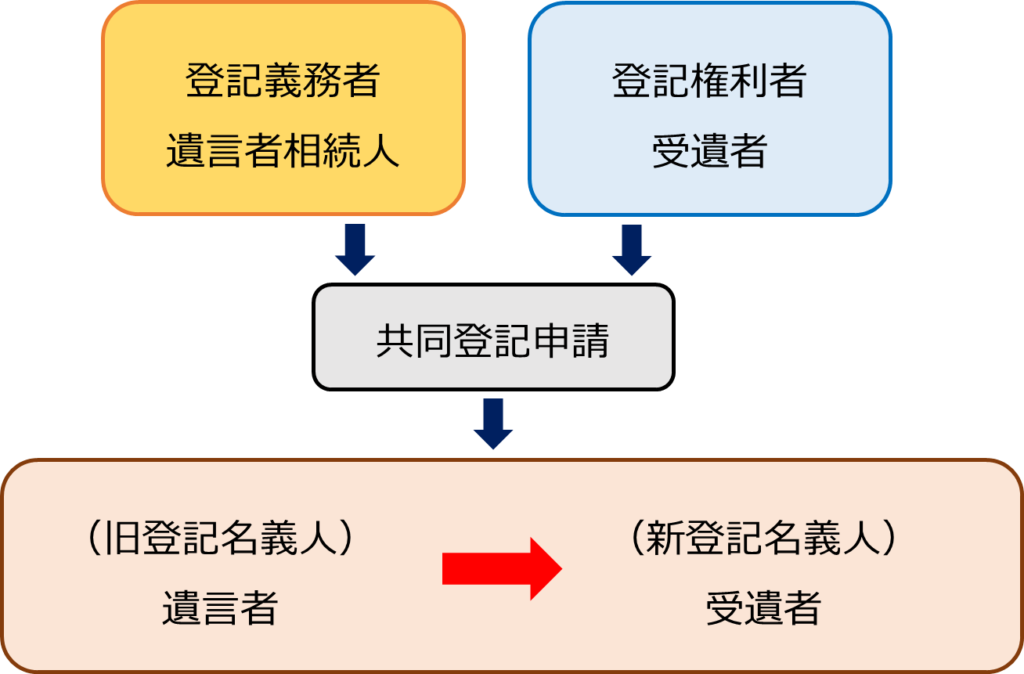

遺贈による権利変動の登記申請手続

特定遺贈の場合、受遺者は遺言の効力発生と同時に、遺贈の目的である物・権利を取得することになります。もっとも、遺贈による物・権利の取得は対抗要件を具備しない限り、利害関係のある第三者に対して対抗することができません。

判例においても、遺贈の場合に登記をもって物権変動の対抗要件とすると判断されています。

そこで、遺贈義務者は引渡しや登記手続を行う義務を負うこととなります。

登記の申請は受遺者(登記権利者)が遺言執行者又は相続人(登記義務者)と共同して行うことが定められています(不動産登記法60条)。 そして、登記手続を経ることによって、登記名義が遺言者(遺贈者)から受遺者に移転します。

遺贈の登記前に、相続登記がなされ、遺贈者から相続人名義に変更されていた場合、受遺者は遺言執行者に対して(遺言執行者がいなければ相続人に対して)、相続登記の抹消と遺贈による所有権移転登記手続を請求することになります 。

包括遺贈の場合には、包括受遺者の単独申請を認める説もありますが、登記先例や下級審裁判例で共同申請を行うことが妥当であるとされています。

事例

| 私には、妻子のほか、数十年にわたって私を介護してくれた姪がいます。 私は、持病が悪化したため、万が一に備え、遺言書を書き、世話をしてくれた姪にも財産の一部を遺贈するつもりです。 姪に対する遺贈の仕方として、次のいずれにすべきか迷っています。 ①「遺産の5分の1を譲る」と書く方法 ②「A市〇〇所在の土地と建物」(ほぼ遺産総額の5分の1の金額に相当)を譲ると書く方法 これらの遺贈方法の相違・効果を教えてください。 |

検討

「遺産の5分の1を譲る」とする場合

遺産の全部又は一定の割合を目的とする遺贈を、包括遺贈といいます。「遺産の5分の1を譲る」と遺言しますと、姪は包括受遺者になり、5分の1の相続分をもつ相続人と同じ立場になります。

そして、妻子と共同して、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も、5分の1の割合で相続し、遺産分割をすることになります。

「A市〇〇所在の土地と建物を譲る」とする場合

「A市〇〇所在の土地と建物を譲る」というように、特定の財産を目的とする遺贈は、特定遺贈といいます。

この場合、遺言者の死亡と同時に、土地と家屋の所有権が姪に帰属します。姪は、遺産分割や債務とは関係なく、土地と家屋を取得できます。

姪と妻子が円満な関係にあり、遺産分割でもめる心配がなければ、姪に包括遺贈をするとしても問題ないでしょう。

しかし、その土地と家屋を必ず取得させたい事情がある場合や、 遺産について他の相続人との争いが生じうるのであるのならば、確実に財産を移転させることができる特定遺贈を行うべきです。

事例において、「土地と家屋を譲る」という特定遺贈をした場合には、遺言の効力発生と同時に土地と家屋の所有権が姪に移転します。

仮に、姪への所有権移転後から姪への引渡し・登記完了までの間に、妻子がその家屋のために必要費・有益費を支出しているといった事情があるような場合には、妻子は姪にその償還を請求することができます(992条・993条)。

よくある質問

よくある質問① 第三者への包括遺贈が無効になる場合

質問:

私の夫には8年ほど前から愛人がいましたが、夫が死亡した後、その愛人に財産の全部を遺贈していたことが分かりました。その財産は、妻である私も夫に協力して、築き上げたものです。この愛人に対する包括遺贈を取り戻せますか?

回答:

ご主人が亡くなり、その愛人に財産の全部が遺贈されていたことが発覚したとのこと、お辛い状況ですね。

この場合、愛人への包括遺贈が有効かどうか、そして有効だった場合、財産を取り戻せる可能性があるかどうかについて説明します。

1. 包括遺贈とは何か?

包括遺贈とは、相続財産の全部または一定の割合を遺贈することです。例えば、「私の財産全てをAさんに遺贈する」というようなものです。

一方、特定遺贈とは、具体的な財産を遺贈することです。例えば、「東京都〇〇にある自宅をBさんに遺贈する」というようなものです。

2. 遺留分と寄与分

2.1 遺留分

遺留分とは、相続人が最低限取得できる財産の割合です。配偶者であれば、遺産の半分が遺留分となります。

2.2 寄与分

寄与分とは、相続人が被相続人の財産形成に貢献した場合に認められる権利です。例えば、長年家事や育児を担ってきた専業主婦の場合、寄与分が認められる可能性があります。

3. 愛人への包括遺贈が無効となる場合

愛人への包括遺贈が以下のいずれかに該当する場合、無効となります。

• 公序良俗に反する目的で行われた場合:例えば、不倫関係の継続を目的とした遺贈は無効となります。

• 遺言者が遺言作成能力を欠いていた場合:例えば、認知症などで判断能力が低下していた場合などは、遺言が無効となる可能性があります。

• 遺言書に形式的な瑕疵がある場合:例えば、署名押印がない場合や、日付が記載されていない場合などは、遺言が無効となる可能性があります。

4 包括遺贈と遺留分及び寄与分

上記3のとおり、包括遺贈が無効となるか検討した後、一応有効と考えられる場合には、以下のとおり、遺留分と寄与分についての検討が必要になります。

まず、遺贈は、包括遺贈又は特定遺贈いずれについても、遺留分の規定に反しない限り自由にすることができます(民法964条但し書)。

また、包括遺贈が遺留分を侵害する場合でも当然無効とはならず、一応全部有効に成立しますが、遺留分権利者が遺留分を侵害する限度で侵害額請求をしますと、遺贈はその限度で失効することになると解されています(最判昭和49年10月24日)。

そして、第三者に相続財産全部が包括遺贈された時、相続人が配偶者だけの場合、侵害額請求により相続財産の2分の1を取り戻すことができます(民法1042条)。その場合配偶者が、相続財産の維持増加につき特別の寄与をしていたとしても、寄与分は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることができないとされていますから(民法904条の2第3項)、寄与分より遺贈が優先することになり、寄与分によって遺贈を取り戻すことはできません。

5 まとめ

以上のとおり、愛人に対する財産全部の包括遺贈は、不倫関係の維持を目的とするような場合、公序良俗に反し無効となりますが、そのような目的がなければ一応有効となります。

ただし、財産全部の包括遺贈が有効である場合、配偶者は遺留分侵害額請求権を行使することにより、遺留分の範囲内で財産を取り戻すことができますが、寄与分を遺贈から取り戻すことはできません。

東京都千代田区の遺産相続に強い弁護士なら直法律事務所

包括遺贈と特定遺贈の特徴はそれぞれ異なります。相続財産を指定せず、受遺者自らに遺産分割協議で取得したい財産を選択させたい場合には包括遺贈を行うべきです。

また、遺産分割の際のトラブルに巻き込ませることなく、特定の財産の権利を確実に遺贈させたい場合には特定遺贈を行うのがよいでしょう。

遺贈、遺言書に関してお悩みのある方は、直法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

※弁護士費用はこちらからご確認いただけます。

家族信託・遺言書作成についてお悩みの方へ

相続においては、「自分が亡くなったあと、どうしたらよいのか」とお悩みの方も多くいらっしゃると思います。当サービスでは、家族信託・遺言書の作成に関しても、ご依頼者様のニーズに沿った、適切な対策・アドバイス・サポートをプロの弁護士がおこないます。お悩みの方はお早めにご連絡ください。

初回相談は

0

円

初回相談は

0

円

相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください

ご相談はお気軽に

- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください

事務所紹介

事務所紹介 アクセス

アクセス

メールで

メールで