columns

弁護士コラム

相続不動産の共有持分とは?共有名義の不動産を相続するリスクや対処法

- 遺産分割のトラブル

- 投稿日:2025年02月07日 |

最終更新日:2025年02月27日

- Q

-

私の父親は、自宅(築40年)と別荘を所有しています。これらの不動産について、今後の相続で母親と兄弟3名の共有状態になることが予想されます。

知人から「不動産が共有状態になると、権利関係が複雑で売却も困難になる」と聞いて心配しています。また、固定資産税や維持費の負担も気になります。

相続した不動産を共有した場合の具体的なリスクと対処法について知りたいです。

相続前に共有を避けるための方法や、すでに共有状態になった不動産の解消方法について詳しく教えてください。

- Answer

-

不動産が共有状態になると、不動産の活用について一人では決められなくなり、他の共有者の同意が必要になる場合が出てきます。

また、不動産に生じる費用についても、他の共有者と話し合いが必要になります。円満に話し合いができる状況であれば問題ありませんが、意見の違う共有者が出てきた場合や話し合い自体が出来なくなると不動産の活用が困難になります。共有者間で合意できない場合は、裁判手続きが必要になってきます。

不動産の共有のリスクを避けるためには、共有状態を解消する必要があります。また、不動産を共有状態にしないことも重要になってきます。

この記事では、不動産を共有することのリスクと不動産の共有状態を解消する方法や共有持分の問題を未然に防ぐための対策について詳しく解説していきます。

目次

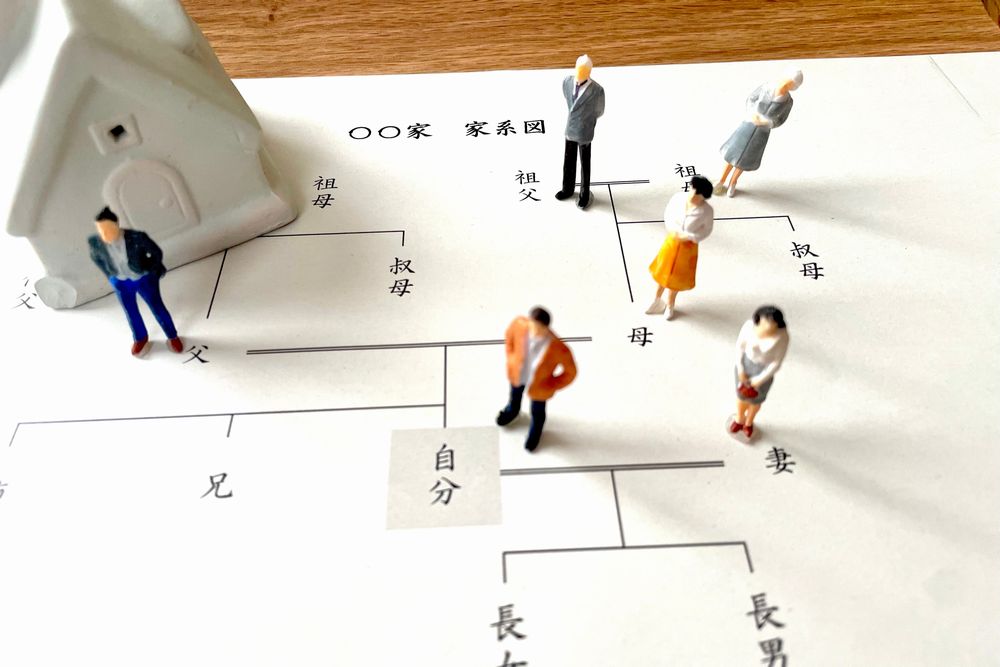

共有持分とは

共有持分とは、複数人が1つの物(動産や不動産)を共同で所有している場合における、それぞれの所有権の割合(持分)のことを指します。不動産の場合、複数人で不動産全体を所有する形になりますが、それぞれが持分に応じて権利や義務を持ちます。不動産の共有持分に関する主な法的根拠は、日本の民法に規定されています。

共有の基本原則(民法第249条~第264条)

特に重要な条文 ・持分の割合(民法第250条)

・共有物の分割請求(民法第256条)

共有持分が発生する主な例としては、相続、共同購入、贈与、離婚による財産分与などが挙げられます。自宅不動産を所有していた人が亡くなり、配偶者とその子供がその自宅を半分ずつ相続するような場合、配偶者及び子供はそれぞれ2分の1の共有持分を取得することになり、共有が発生します。

相続における法定相続分

相続が発生し、相続人が複数いる場合、相続財産は、遺言や遺産分割協議によってそれぞれの帰属が定められた場合等を除き、原則として法定相続分により相続されます。法定相続分による相続がされると、それぞれの相続財産について各相続人が法定相続分に従った持分を有する状態となるため、財産を共有することになります。(ただし、現金のように可分の財産は、法定相続分が各相続人に帰属し、共有状態にはなりません。)つまり、遺言や遺産分割協議で個々の相続財産を単独の相続人に帰属させるものとしなければ、不動産や動産のような不可分の相続財産は共有状態になります。

そこで、法定相続分について確認していきましょう。

日本の民法では、相続が発生した場合に財産分配方法として法定相続分が定められています。この法定相続分は、被相続人(亡くなった人)と相続人の関係性に基づいて決まります。

▶ 配偶者は常に相続人となります。(民法第890条)

▶ 配偶者がいない場合は、子や直系尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹だけが相続人になります。

配偶者以外の法定相続人は、以下の順位で決まります。(民法第887条、889条)

- 第1順位:子(実子および養子を含む)

- 第2順位:直系尊属(親、祖父母)

- 第3順位:兄弟姉妹

具体的な相続関係ごとの割合を説明します。

配偶者がいる場合の法定相続分

| 相続人の構成 | 法定相続分の内訳 |

| 配偶者と子 | 配偶者:1/2 子:1/2(子が複数の場合は均等に分ける) |

| 配偶者と父母(祖父母) | 配偶者:2/3 父母(祖父母):1/3(父母が揃っている場合は1/6ずつ) |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4(複数の場合は均等に分ける) |

配偶者がいない場合の法定相続分

| 相続人の構成 | 法定相続分の内訳 |

| 子のみ | 子全員で均等に分割 |

| 父母のみ | 父母で均等に分割 |

| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹で均等に分割 |

具体的な事例とともに、それぞれのケースで相続分を計算します。

配偶者と子がいる場合

事例

被相続人が亡くなり、遺産総額は3000万円。

相続人は、配偶者(妻)と子2人(長男と次男)。

法定相続分

配偶者:1/2(50%)

子:1/2を均等分割 → 各子の相続分は1/4(25%)

計算

配偶者(妻):3000万円 × 1/2 = 1500万円

子(長男):3000万円 × 1/4 = 750万円

子(次男):3000万円 × 1/4 = 750万円

配偶者と直系尊属(親)がいる場合

事例

被相続人が亡くなり、遺産総額は2400万円。

相続人は、配偶者(妻)と両親(父と母)。

法定相続分

配偶者:2/3(66.6%)

直系尊属:1/3を均等分割 → 各親の相続分は1/6(16.7%)

計算

配偶者(妻):2400万円 × 2/3 = 1600万円

親(父):2400万円 × 1/6 = 400万円

親(母):2400万円 × 1/6 = 400万円

配偶者と兄弟姉妹がいる場合

事例

被相続人が亡くなり、遺産総額は1200万円。

相続人は、配偶者(夫)と兄弟2人(弟と妹)。

法定相続分

配偶者:3/4(75%)

兄弟姉妹:1/4を均等分割 → 各兄弟の相続分は1/8(12.5%)

計算

配偶者(夫):1200万円 × 3/4 = 900万円

兄弟(弟):1200万円 × 1/8 = 150万円

兄弟(妹):1200万円 × 1/8 = 150万円

共有持分で可能なこと

共有物に関する法律(民法第249条~第263条)に基づき、共有者が行う行為には大きく分けての3つの種類(使用・保存行為、管理行為、変更行為)があります。それぞれの行為について、単独でできるのか、共有者全員または各共有者の持分の価格の過半数に相当する同意が必要なのかを説明します。

| 単独でできる行為 | 内容 |

| 保存行為 | 現状維持のための修繕 (壁紙の交換、庭木の剪定など) |

| 使用行為 | 居住 使用目的での利用 |

| 共有持分の処分 | 自分の持分のみの売却 自分の持分のみの贈与 自分の持分のみの相続 |

| 共有者の同意が必要な行為 | 必要な同意 | 内容 |

| 管理行為 変更行為(軽微な変更) | 各共有者の持分の 価格の過半数に 相当する同意 | 賃貸物件として短期的な貸し出し※ 短期的な第三者への利用許可 不動産の価値向上のためのリフォーム |

| 変更行為(軽微な変更以外) | 全員の同意 | 不動産全体の売却 大規模修繕 建物の取り壊し 抵当権の設定 長期の賃貸借契約 |

※賃貸借について

借地借家法が適用される賃貸借契約について、契約期間が短期間でも、変更行為として共有者全員の同意が必要と考えられます。この点、「借地借家法が適用になる契約では更新が原則とされており、事実上契約期間は長期にわたって継続される蓋然性が高く、共有者による使用、収益に及ぼす影響は、同条の期間を超える賃貸借契約と同視できると考えられ、借地借家法等の適用がある賃貸借契約の締結も、原則として、共有者全員の合意なくしては有効に行い得ない」とする裁判例もあります。

ただし、賃貸目的で作られた貸しビルで、従来から貸し出されていた場合など、持ち分の過半数で決めることが不相当とは言えない事情がある場合、長期間の賃貸借契約の締結も管理行為にあたると解されることもあります。

共有持分の不動産のリスク

ここでは、代表的なリスクについて説明します。

売却や運用がしづらい

共有不動産全体の売却や賃貸をする場合、原則として共有者全員の同意が必要です(民法第251条)。共有者のうち1人でも反対すれば、売却や賃貸をすることはできません。

共有者それぞれの利害や目的が異なるため、全員が売却に賛成するとは限りません。また、感情的な理由(思い出のある物件を手放したくないなど)で反対する共有者がいる場合、合意形成が困難になります。

固定資産税がかかる

固定資産税は、不動産(土地や建物)を所有する者に対して毎年課税される地方税です。通常、固定資産税の納税通知書は、共有者の中の代表者(代表共有者)に送付されます。共有不動産における固定資産税の負担割合は、法律上は共有持分割合に基づいて分担するのが原則です。

しかし、固定資産税が一括で代表共有者に課されるため、他の共有者が支払いを怠ると代表共有者がその分を負担せざるを得ないことがあります。代表共有者が固定資産税を支払わなかった場合、自治体は不動産全体を対象に差押えを行う可能性があります。

また、不動産を実際に使用している人が固定資産税の全額を負担すべきという主張をし、使用していない共有者が負担を拒否するというトラブルが発生することがあります。

権利関係が複雑になりがち

例えば、Aさんが単独所有していた不動産を、配偶者(Bさん)と子2人(Cさん、Dさん)が法定相続分で相続したとします。その後Cさんが亡くなり、その持分1/2を子EさんとFさんが相続したとします。この段階で、Bさんが1/2、Dさんが1/4、Eさんが1/8、Fさんが1/8の共有持分を取得していることになります。さらに相続が繰り返されることで、不動産の持分を持つ共有者がどんどん増加します。

共有者が増えることにより、共有者全員の意思を統一するのが難しくなります。一部の共有者が行方不明や連絡が取れない場合、不動産の売却や利用に支障をきたします。

また、共有者が物理的に離れた場所に住んでいる場合、不動産の管理が疎かになる可能性があります。持分が細分化された結果、誰がどれだけの固定資産税を負担すべきかが不明確になる可能性もあります。

共有者間のトラブルの可能性

共有者間で起こりやすい紛争や対立の具体例を取り上げます。

- 共有不動産が一軒家で、1人の共有者(Aさん)がほぼ独占的にその家を使用している。BさんとCさんは、たまに家を使用したいが、Aさんが許可しない。

- Aさん、Bさんが共有する不動産があり、固定資産税や修繕費用が発生している。Bさんは、Aさんが不動産を使用しているため、Aさんが全額を負担すべきだと主張するが、Aさんは、Bさんに持分に応じた分担を求める。

- 共有する不動産を売却しようとするAさんに対して、BさんやCさんが反対し、売却が進まない。Bさんは不動産の将来的な価値が上がることを期待して売却に反対し、Cさんは現金化を希望している。

- 共有者のAさんが無断で不動産を貸し出していることが発覚。BさんとCさんは許可していないにもかかわらず、Aさんが独自に賃貸契約を結び、収益を得ていた。

このようなトラブルを防ぐためには、共有不動産に関するルールを事前に決め、共有者間で定期的にコミュニケーションを取ることが重要です。特に、使用方法や費用負担についての合意を文書化しておくことがトラブル防止につながります。

不動産の価値が低下する

共有状態の不動産には、以下のような市場価値に与える影響が存在します。

- 不動産売却・処分の自由度の低下

市場に出す際のタイミングや条件が制限されるため、買い手が限られ、取引価格が下がることがあります。

- 使用権・利益の共有による制限

収益を分けることに対する抵抗感や、賃貸運営が共有者間で調整されるため、管理が非効率になり、不動産の価値が減少する可能性があります。

- 管理の非効率性

不動産が適切に管理されないと、状態が悪化し、修繕が後回しにされることがあります。これにより、さらに物件の状態が悪化し、市場価値が下がる原因となります。

- 共有者間のトラブル

共有者間の紛争が生じると、その解決に時間がかかるため、市場における物件の魅力が減少します。これにより、買い手が現れたとしても、時間とともにその関心が薄れ、取引の話がなくなる可能性があります。

不動産の共有状態を解消する方法

1つの不動産に対して複数人が所有権を持っている状態(共有状態)を解消し、所有権を単独所有にする、または明確に分割する方法を説明します。

共有物を分割する

共有物分割は、共有者間での話し合いが基本となりますが、合意できない場合は裁判手続きによる分割が必要になります。現物分割、換価分割、代償分割のいずれかの方法があり、不動産の性質や共有者の意向に応じて最適な方法を検討する必要があります。

現物分割

現物分割とは、共有物を物理的に分割して共有者それぞれが独立して所有できるようにする方法です。不動産の場合、土地や建物を実際に分割し、それぞれの共有者に分けます。広い土地を持つ共有不動産で、各共有者が分割後も利用可能な形にできる場合などで利用される分割方法になります。

分割後は、各共有者が自分の持ち分に制約を受けずに自由に利用・処分できるというメリットがありますが、土地の分割では境界線の確定や測量が不可欠で、追加費用が発生するデメリットがあります。

現物分割には、分割協議・測量と境界確定・分筆登記・所有権移転登記の各手続きが必要です。分割協議書、測量関連書類、分筆登記申請書、所有権移転登記関連書類が必要になります。

換価分割

換価分割とは、共有物を売却し、その売却代金を共有者の持分割合に応じて分配することで、共有状態を解消する方法です。土地が小規模で物理的に分割できない場合や建物のように分割によって利用価値が大きく損なわれる場合に利用される分割方法になります。

売却価格を基準に、持分割合に応じて代金を分配するため、共有者間で公平に利益を分けることができるというメリットがありますが、不動産売却には、仲介業者の選定・売却活動・契約手続きなどの時間と労力が必要になるというデメリットがあります。

換価分割では、分割協議・売却活動・売買契約の締結・決済と引渡し・売却代金の分配という流れで手続きを進めていきます。

代償分割

代償分割とは、共有物を特定の共有者が単独で取得し、他の共有者にはその持分に応じた金銭(代償金)を支払うことで共有状態を解消する方法です。不動産を単独で取得したい共有者がいて、代償金を支払う意思と能力がある場合に利用される分割方法になります.

換価分割に比べて、不動産の売却手続きが不要なため、共有状態を迅速に解消できるというメリットがありますが、まとまった資金を用意できる状況でないと実施が困難というデメリットがあります。

代償分割を行うには、まず、不動産の適正な評価額を算出します。不動産の評価額は、不動産の市場価格(時価)、固定資産税評価額、過去の取引事例や周辺相場などから算出します。代償金の支払方法は、一括払い・分割払い・資産の譲渡による代償などの方法があります。

共有持分を交換する

共有持分の交換とは、複数の不動産が同じ共有者の共有状態になっているような場合に、各不動産の共有者同士がそれぞれの持分を交換することによって、不動産の共有関係を解消する方法です。共有持分の交換では、交換協議・不動産の評価・交換契約書の作成・登記手続きが必要になります。

税法上、持分交換は「譲渡」とみなされるため、不動産譲渡所得税が課されるのが原則です。ただし、一定の要件を満たす場合、固定資産の交換に係る所得税の特例の適用を受け、譲渡がなかったものとすることができます(国税庁・よくある質問No.3502 土地建物の交換をしたときの特例)。なお、この特例の適用が受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が譲渡所得として所得税の課税対象になる点、注意が必要です。

共有持分を売却する

共有持分は、他の共有者の同意がなくても第三者に売却することが可能です。

ただし、共有持分だけを売却する場合、不動産全体の価値よりも低い価格で売却されることが一般的です。また、共有持分は専門性が高い市場で売却されることが多いため、不動産業者や共有持分の専門買取業者を利用するのが一般的です。

この方法では、共有者の知らない第三者が新たな共有者になることで、他の共有者との関係が悪化することがあります。事前に話し合いや通知を行い、できるだけ円滑に進める努力が重要です。他の共有者に優先購入権(先買権)を設定している可能性もあるので、この確認を怠ると、後にトラブルが発生する可能性があります。

共有持分の放棄する

共有持分の放棄は、民法第255条で規定されています。共有持分を放棄した場合、その持分は他の共有者全員の共有持分に按分されます。

共有持分を放棄するには、共有者本人が明確な意思表示を行う必要があります。他の共有者の同意を得る必要はありません。ただ、放棄の効果を第三者に対抗するためには、持分放棄を原因とする持分全部移転登記が必要です。この登記がなされなければ、共有持分を放棄していても、固定資産税の負担義務や土地工作物責任を負う可能性があります。

共有持分を贈与する

共有持分の贈与は、共有者や第三者に無償で共有持分を譲渡することを指します。贈与は、贈与をする側(贈与者)と贈与を受ける側(受贈者)との合意で成立します。贈与の効果を第三者に対抗するためには、持分全部移転登記が必要です。

贈与を受けた側(受贈者)は、贈与税の申告を行う必要がある場合があります。

共有物分割請求を行う

共有物分割請求は、共有状態を解消するための法的手段であり、民法第258条にその根拠が規定されています。この請求によって共有関係を終わらせ、共有物を各共有者の単独所有にしたり、共有物を売却して代金を分配したりすることが可能になります。

共有物分割請求においての基本的な流れは以下の通りです。

- ① 共有物分割請求

- ② 話し合いでの解決

- ③ ②ができない場合には共有物分割調停の申立て

- ④ 調停の調停不成立の場合、訴訟へ移行

- ⑤ 共有物分割訴訟裁判所の判断で判決を得る

- ⑥ 判決の執行

相続不動産について

相続人が数人あるときは、相続財産は、すべての相続人の共有となります(民法第898条)。その共有財産を相続人間で分割することができ(民法第907条第1項)、これを遺産分割と言います。遺産分割は、相続人全員の合意(協議)により行います。(ただし5年を超えない期間について、被相続人が遺言で遺産分割を禁じた場合又は分割しない旨の契約をした場合を除きます。)

相続不動産があった場合、遺産分割協議によって共有を解消することが可能になります。遺産分割協議が調わないときや協議をすることができないときには、各共同相続人が家庭裁判所に調停を申し立て、分割を請求する方法を取ります。(民法第907条2項)

調停による分割がまとまらなかった場合には、審判手続に移行し、家庭裁判所の裁判官が民法第906条に定める分割基準に従い分割を実行します。なお、分割基準は、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定められています。

調停においても、分割基準に沿った事情を明らかにして、裁判官の理解を得るようにします。

例えば、兄と妹で、被相続人の自宅不動産(共有者あり)について、お互いが取得したいと主張し、分割協議が調わなかった事例で説明します。妹は、この不動産について、相続発生前から共有持ち分を有していますが居住はしていません。一方、兄はこの不動産に相続発生前から居住しています。

この場合、①遺産分割を行った後で共有物分割の手続を行うという方法と、②いきなり共有物分割請求をするという方法が考えられます。

①の場合、先の遺産分割の基準をあてはめると、兄が居住していること、妹は別地域で生活していることなどから、兄が妹に代償金を支払い、兄が不動産を取得するという結論になる可能性が高くなります。

ただ、兄が遺産分割の審判で被相続人の不動産の共有持ち分を取得したとしても、もともと共有持ち分を持っていた妹との間で不動産の共有状態は継続します。つまり、兄が単独で不動産の売却や建て直しができない状態が継続します。兄が不動産を単独所有したいのであれば、地方裁判所で共有物分割訴訟を提起するということも考えなければなりません。この場合、妹への更なる代償金の支払いや不動産の競売のリスクも生じる可能性があります。

そこで、遺産分割の調停の段階から、先々のリスクを踏まえ、一部取得や分筆などの提案をして多少譲歩した内容で和解的な解決を図るという方法も検討する必要があります。

②の方法も可能です。ただ、遺産共有持分権者に分与された財産は、遺産分割の対象となり、その財産の共有関係の解消については遺産分割による必要があります。

最判平成25年11月29日は、「共有物について、遺産分割前の遺産共有の状態にある共有持分(「遺産共有持分」、これを有する者を「遺産共有持分権者」)と他の共有持分とが併存する場合、共有者(遺産共有持分権者を含む)が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割請求訴訟であり、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり、この財産の共有関係の解消については同法907条に基づく遺産分割によるべきものと解するのが相当である」とし、遺産分割前の遺産共有状態がある状態での共有物分割請求を認めました。

共有持分の問題を未然に防ぐための対策

不動産の共有状態は、相続を契機として発生することが多々あります。

相続による不動産の共有問題を未然に防ぐためには、遺言書の作成が非常に有効です。遺言書で不動産を特定の相続人に相続させる旨を明記することで、共有状態の発生を防ぐことができます。

不動産がもともと共有名義である場合には、生前対策が重要になります。すでに共有となっている不動産については、できるだけ生前に単独名義に変更しておいた方が良いでしょう。

また、共有不動産を生前に売却して現金化する方法もあります。共有関係を複雑化させないための有効な手段になります。

東京都千代田区の遺産相続に強い弁護士なら直法律事務所

共有名義の不動産は、適切な対応が行われないとトラブルの温床になりかねません。早めの対策と綿密な計画が重要です。

また、遺言書の作成や共有持分問題の予防には専門知識が必要です。そのため、弁護士などの専門家に相談するなどして慎重な検討をするようにしましょう。

遺産分割についてお悩みの方へ

協議が円滑に進まない、お話し合いがまとまらない等、遺産分割にはさまざまなトラブルが生じがちです。遺産分割協議書の作成から、分割協議の交渉、調停申立て等、プロの弁護士が丁寧にサポートいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。

初回相談は

0

円

初回相談は

0

円

相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください

ご相談はお気軽に

- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください

事務所紹介

事務所紹介 アクセス

アクセス

メールで

メールで